만들기의 세계에 몸을 담근 요 몇 년 사이, 가장 좋은 점이라면 웬만한 일상적 사물은 수선하고 만들어 쓸 수 있게 됐다는 것이다. 동네 전파사에서도 안 고쳐줘 버리지도 쓰지도 못한 채 박스 안에서 잊혀가던 조명기를 꺼내 수리하고, 신혼여행으로 오래된 문방구 탐방을 다닐 만큼 갑의 안목을 지닌 지인의 결혼 축하 선물로 1970년대풍 패턴이 들어간 목도리를 니팅 머신으로 짜서 선물하는 건 확연히 돈으로 교환한 물건과는 다른 층위의 감흥이 있긴 하다(근데 하고 다니는 건 못 본 거 같다, 음…).

얼마 전 집에서 사용하던 토스터가 고장 났다. 버튼을 조정하는 스프링이 빠진 단순한 문제인 듯싶어 뜯어보려 뒤를 살펴보니 “절대로 개조·분해·수리하지 마십시오”라는 문구가 눈에 들어온다. 이런 된장. 그래도 뜯어보는 이가 있을까 싶어 일반적인 드릴 비트로는 열 수도 없게 돼 있다. 물론 감전이나 화재 위험 등을 고려해서 이런 장치를 했겠지만 이 시대의 창조적 픽서(Fixer)들이 본다면 기겁할 문구가 바로 이런 것이다. 뜯고 고치고 개조할 수 있는 가능성, 일종의 소비자가 아닌 수선가가 될 권리를 요구하는 것인데, 이런 맥락에서 ‘제작자 권리장전’ 같은 재미있는 문서도 나왔을 것이다. (그 글을 보면 ‘포괄적인 부품 목록을 제공해야 한다’는 것부터 ‘쉽게 닫고 열 수 있어야 한다는 것’까지 참 긱(geek)한 세심함이 촘촘하다.)

어쨌든 이런 수선 가능성은 사물이나 기계의 큰 미덕이며 그러한 요구를 하는 흐름도 꽤 강해지고 있다. 기억을 떠올려보면 어릴 때도 그런 호기심 충만한 아이들이 있었다. 드라이버 하나로 전화기·라디오를 뜯어보던 동네 꼬마 박사님들. 개인적으로도 여자아이들과 고무줄·공기 놀이를 하기보다 ‘600만불의 사나이’가 그려진 무전기와 팬더 공작 시리즈를 가진 이런 박사님들과 어울리기를 더 좋아했다. 어쨌든 지금은 거의 쓰지 않을 듯한 이 ‘박사’라는 별명에 큰 애정을 가지고 있는데, 그것은 인간과 기계의 상호작용에 대한 천진한 상상력을 느낄 수 있는 단어이기 때문이다. (1980년대풍의 공상과학(SF), 디스코 리듬, 유토-디스토피아에 대한 기억까지 더해지면 뭔가 유년기적 노스탤지어가 지금 이런 길로 들어서게 한 걸까 하는 생각도 든다.)

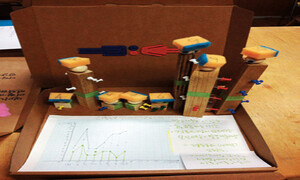

설계를 역으로 더듬어 수선하는 것에는 역공학(Reverse Engineering)이라고 할 만한 흥미로운 코드가 있는데, 이것은 지금의 산업적 토대이기도 하다. 해외 출장을 갈 때마다 특이한 장치가 보이면 몰래 뜯어봤다거나 일본에서 새로운 제품이 나오면 을지로에서 분해해보고 비슷한 제품을 만들었다는 이야기 등은 그런 역공학이 가진 창조력에 대해 생각해보게 만든다. 창조성이란 이렇게 맥락과 과정을 탐색한 뒤 나오는 게 아니겠는가? 3D 프린터를 갖춘다고 나오는 건 아니란 얘기. 그나저나 지금 집에는 이곳저곳에서 뜯어오고 주워온 부품, 프린터, 키보드, 중국산 레고 같은 것들이 쌓여간다. 수리는 못할 듯하고 아주 장기(?)를 뽑아내 다른 걸 만들어볼까 한다. 헉! 깡통로봇?

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰] 지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0220/20260220502864.jpg)

지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]

이 대통령, 인천시장 출마 박찬대 글 공유하며 “안중근 의사 유묵 귀환 환영”

몸에 피 한방울 없는 주검이 되어 돌아온 새 신랑

“당 망치지 말고 떠나라”…‘절윤 거부’ 장동혁에 쏟아지는 사퇴 요구

‘어디서 본 듯한’....국힘 이정현 야상 점퍼 ‘시끌’

전두환·윤석열에 빙의된 것 같은 장동혁 대표

최시원, 윤석열 선고 뒤 “불의필망”…논란 일자 SM “법적 대응”

![[단독] ‘양재웅 정신병원’ 주치의 구속 4개월 만에 보석…유족 반발 [단독] ‘양재웅 정신병원’ 주치의 구속 4개월 만에 보석…유족 반발](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0221/53_17716543877486_20241013501475.jpg)

[단독] ‘양재웅 정신병원’ 주치의 구속 4개월 만에 보석…유족 반발

민주당 “무능한 ‘윤 키즈’ 지방선거서 퇴출…내란 종식 완성해야”

트럼프 “글로벌 관세, 10%→15%로 인상…즉시 효력”