임지선 제공

2011년 6월 말, 우리 부부는 ‘윈도 기본 바탕화면’으로 잘 알려진 중국 내몽골 자치구의 초원에 돗자리를 깔고 누웠다. 밤이었다. 까맣게 맑은 하늘에는 별이 아롱아롱 박혀 있었다. “내몽골은 하늘이 다르다”기에 벼르다 온, 이른 여름휴가였다. 돗자리에 누워 와인을 마셨다. 남편의 눈동자에 내가 비쳤다. 사회부 경찰기자로 ‘빡신’ 밑바닥 생활을 해오던 내게 정말이지 달콤한 휴가였다.

그런데 이상했다. 원래 술이 센 편은 아니지만 이건 뭐, 휴가 기간 내내 술만 마시면 너무 취했다. 안주로 나온 양꼬치는 냄새가 싫어 입에 넣다 말았다. 초원길, 사막길을 걷는데 몸이 축축 처졌다. 모래바람에 콧속이 말라 비틀어졌는지 비염이 너무 심해졌다. 이 모든 증상이 오직 하나, 임신을 가리키는 것인 줄은 꿈에도 생각 못했다. 그랬으니 남들은 몸조심한다는 임신 초기, 휴가 가서는 사막에서 낙타를 탔고 일터에서는 연일 폭탄주를 ‘원샷’했다.

생리주기가 일정한 편인데도 6월 셋쨋주 생리 예정일이 지나가는 것에 의심의 눈초리 한번 주지 않았다. 이런 내게 “산부인과에 한번 가보라”고 등을 떠민 것은 친정 엄마였다. 애써 손사래를 치며 그래도 혹시 몰라 산부인과를 찾은 것이 7월9일이었다.

그 흔한 막대기 임신 테스트조차 하지 않고 간 참이었다. 그런데 간호사는 내가 소변 검사도 하기 전에 청천벽력 같은 말을 건넸다. “축하합니다.” “네? 검사도 안 했는데 무슨 축하요?” 그만 정색을 했다. “아, 마지막 생리일이 5월14일이고 결혼 5년차라고 하시니… 임신 바라시는 것 아니셨어요?”

아득해지는 정신줄을 붙잡고 소변 검사를 마쳤다. 의사는 담담한 표정으로 “임신이 맞다”고 했다. 이미 임신 7~8주쯤 된단다. 못 볼 걸 본 사람들처럼 “나중에 올게요” 하며 도망치듯 병원을 나왔다. 차 안에 들어가 시동도 켜지 못하고 앉아 있었다. 얼마나 지났을까, 남편이 입을 열었다. “낳자.” “낳자고?” “낳아야지.” “아…, 그래야겠지.” “거참 곤란하네. 그래, 태명은 곤란이!” ”뭐여, 벌써 태명까지.” “곤란이, 그래… 곤란이다.”

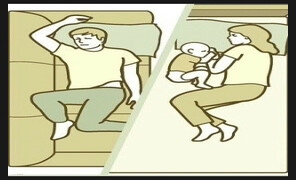

임신이 곤란했던 이유는 우리가 ‘노키드’를 꿈꾼 부부였던 탓이다. 결혼 생각이 별로 없던 남녀가 콩 튀기게 사랑에 빠진 나머지 사귄 지 5개월 만에 결혼을 했다. 2007년 4월1일, 만우절에 결혼한 우리는 ‘아이 없는 부부’로 살아가자고 약속을 했다. 둘이서 일하고, 사랑하고, 여행하며 잘 살아보자 했다. 나는 ‘노키드’와 관련된 책을 읽어가며 ‘어쩌면 모성애라는 것은 사회의 강요와 교육에 의해 주입된 것일지 모른다’는 데까지 생각을 발전시켰다. “아이는 꼭 낳아야 한다”며 자기가 낳은 아이를 노쇠한 친정 엄마에게 맡겨두는 이들을 보면 무책임하다는 생각에 사로잡혔다. ‘내가 낳은 새끼, 내가 책임지지 못할 바에는 낳지 말자’는 쪽으로 생각을 뻗쳤다.

그런데 5년 만에 갑자기 ‘곤란이’가 왔다. 운명이다, 라며 우리는 아이를 낳기로 했다. 그리하여 노키드 부부, 아이를 갖게 됐다. 우리 부부의 좌충우돌 임신·출산·육아 이야기를 기대하며 뱃속 아기에게 이 말을 건넨다. “곤란아, 곤란해도 괜찮아!”

임지선 기자 sun21@hani.co.kr

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

국세청 직원과 싸우다 던진 샤넬백에 1억 돈다발…고액체납자 81억 압류

![[단독] 김용현 변호인 ‘감치 15일’ 집행 못 했다…남은 5일은? [단독] 김용현 변호인 ‘감치 15일’ 집행 못 했다…남은 5일은?](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0226/53_17720869463045_20260226502791.jpg)

[단독] 김용현 변호인 ‘감치 15일’ 집행 못 했다…남은 5일은?

조희대, ‘노태악 후임’ 선거관리위원에 천대엽 내정

박정훈, ‘항명’ 기소 군검사 재판서 “권력의 사냥개들” 비판

‘안귀령 황당 고발’ 김현태, 총부리 잡혔던 전 부하 생각은?

동사무소 직원 ‘점 하나’ 실수로 남동생이 남이 되었다

‘농지 전수조사’ 준비 착수…매각명령, 매해 1000명서 대폭 늘 듯

이 대통령 “자본시장 정상화 현실로…부동산공화국 해체도 가능”

기초연금 개편, 차등 지급·수급자 감축 검토

![이 대통령 지지율 67%, 취임 뒤 최고…“다주택 정책 잘했다” 62% [NBS] 이 대통령 지지율 67%, 취임 뒤 최고…“다주택 정책 잘했다” 62% [NBS]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0226/53_17720725126758_20260226501531.jpg)

이 대통령 지지율 67%, 취임 뒤 최고…“다주택 정책 잘했다” 62% [NBS]