<바다의 기별>

김훈 지음, 생각의나무 펴냄, 9500원

김훈(60)씨의 은 에 이어 5년 만에 내놓은 새 산문집이다. 산문집이라고는 하지만 이 책에는 통상적 의미의 산문 말고도 강연 원고와 문학상 수상 소감, 그리고 작가가 그동안 낸 책들의 서문이 함께 묶였다. 그의 앞선 산문집들이 문학적이거나 시사적 성격이 승했다면 이번 책에서는 작가의 개인사와 인간적 면모를 엿볼 수 있다.

“요사스럽다. 곡을 금한다.”

아버지가 돌아가셨을 때 그는 누이들에게 이렇게 명했다. “가부장의 아들로 태어난 가부장”다운 언사였다. 작가의 부친인 김광주는 상하이 임시정부에서 김구 선생을 모시다가 해방과 함께 귀국한 뒤 문화부장으로 있으면서 무협소설을 연재한 작가이기도 했다. 그러니까 김훈씨는 부친의 두 가지 직업을 고스란히 이어받은 셈이다.

“아버지는 가난했고 거칠었으며 늘 울분에 차 있었다.” 한 달에 두어 번씩만 집에 다녀가는 아버지에게 어린 아들이 조심스럽게 ‘항의’하자 아버지는 말했다. “광야를 달리는 말이 마구간을 돌아볼 수 있겠느냐?” 그러고는 덧붙였다. “내 말이 어려우냐?” 아버지를 대신해서 “설화적인 가난의 멍에를 지고” 가족들을 건사한 것은 경우 바르고 깔끔했던 어머니였다. 그 어머니는 제헌절이면 아들에게 새 옷과 신발을 건네며 말씀하셨다. “법을 만든 날이다. 새 옷을 입어라.”

김훈씨가 기자가 된 것이 아버지의 뒤를 잇겠다는 갸륵한 뜻에서는 아니었다. 그저 “내 밥을 벌어먹으려고 신문사에 들어간 것”뿐이었다. 이런 그의 말은 결코 자조나 위악이 아니다. 그에게 ‘벌어먹고 사는’ 일은 그 어떤 것보다 엄숙하고 신성하기까지 한 노릇이다. 그런 점에서 그는 관념이 아니라 사실의 인간이다.

같은 맥락에서 그는 의견의 언어와 사실의 언어를 구별하고자 한다. 그가 보기에 우리 사회의 큰 문제는 그 둘이 뒤섞여 소통을 방해하고 있다는 점이다. ‘오직 사실에만 입각한다’는 투철한 기자정신이 이 기자 출신 소설가에게는 여전히 중요한 기준인 것이다. 그는 신념을 신뢰하지 않는다. 신념보다는 의심을 더 신뢰하는 편이다. “인간의 진실이 과연 신념 쪽에 있느냐 의심 쪽에 있느냐고 묻는다면 나는 더 많은 진실은 의심 쪽에 있다고 생각하는 사람인 것입니다.” 그가 의 첫 문장을 애초에 “버려진 섬마다 꽃은 피었다”로 썼다가 며칠 고심 끝에 “꽃이 피었다”로 고친 것은 전자가 주관(의견)의 언어인 데 반해 후자는 객관(사실)의 언어였기 때문이다. 비록 조사 하나의 차이지만 “이것은 하늘과 땅의 차이”라는 것이 그의 판단이다.

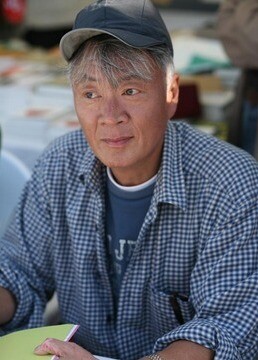

김훈(60)씨. 생각의 나무 제공

‘알 수가 없다’ ‘이해하지 못한다’ ‘닿을 수 없었다’ ‘속수무책이었다’와 같은, 그의 글에서 숱하게 보이는 불가능의 표현을 한갓 수사나 엄살로 치부할 일은 아니다. 그것은 엄정한 리얼리스트요 고집스러운 회의주의자의 진솔한 고백인 것이다.

이 집요한 회의주의자는 또한 도저한 비관주의자이기도 하다. “이 세계의 바탕을 이루는 펀더멘털 베이식이 만약 있다면, 나는 악과 폭력이 그 바탕이라고 생각하는 사람입니다.” 인간을 금수축생이나 버러지와 다르게 만드는 인간적 특징으로서의 이성이라는 것도 그 악과 폭력 위에 세울 수밖에 없다고 그는 생각한다. 인간이 불완전하고 언어도 불완전한 터에 소설이라고 완전할 수는 없다. “소설을 쓴다는 것은 불완전한 언어로 불완전한 세계에서 사는 불완전한 인간에 대해서 쓴다는 것입니다.”

그렇다면 알겠다. “모든, 닿을 수 없는 것들을 사랑이라고 부른다”는 이 책의 첫 문장은 이 회의주의자 겸 비관주의자가 안간힘을 다해 빚어내는 소통의 몸짓이라는 것을.

최재봉 기자 한겨레 문화부문 bong@hani.co.kr

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘이재명 대선후보 자격 박탈’ 향해 초스피드 질주한 조희대 코트

![[사설] 노태악 후임 대법관 제청 안 하는 조희대 대법원장 [사설] 노태악 후임 대법관 제청 안 하는 조희대 대법원장](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0302/53_17724442937947_20260302502331.jpg)

[사설] 노태악 후임 대법관 제청 안 하는 조희대 대법원장

조희대, ‘사법 불신’에 “제도 폄훼, 법관 악마화 안돼”

‘이란 공습’에 장동혁 “김정은의 미래” 박지원 “철렁해도 자신감”

![왜 부자는 수돗물 마시고 가난하면 병생수 마실까 [.txt] 왜 부자는 수돗물 마시고 가난하면 병생수 마실까 [.txt]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0301/53_17723391952718_511772339139994.jpg)

왜 부자는 수돗물 마시고 가난하면 병생수 마실까 [.txt]

“또 아빠 딸로 와줘”…졸음운전에 희생된 16살 외동딸, 6명에 새 삶 선물

![알부민을 먹으면 몸에 좋을까 [똑똑! 한국사회] 알부민을 먹으면 몸에 좋을까 [똑똑! 한국사회]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0303/53_17724908729422_20260303500060.jpg)

알부민을 먹으면 몸에 좋을까 [똑똑! 한국사회]

‘윤석열 훈장 거부’ 전직 교사, 이 대통령 훈장 받고 “고맙습니다”

이란 침공 여파, 코스피 ‘뚝’…삼전·닉스 주가도 큰폭 하락

‘내란 옹호’ 윤상현, 윤석열에 “결자해지 해달라” 편지

![마침내 극우에 표 던진, 공장노동자 내 어머니 [21이 추천하는 새 책]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2026/0102/20260102502102.jpg)

![‘인류 죽음의 전문가’가 되짚는 남편의 죽음[21이 추천하는 새 책]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2025/1225/20251225502552.jpg)