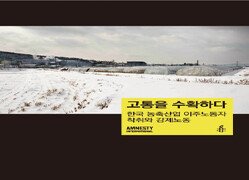

강원도 강릉시 왕산면 안반데기 마을에서 중국인 이주노동자들이 고랭지 배추를 수확하고 있다. 한겨레21 정용일 기자 yongil@hani.co.kr

밥상 앞에 앉을 때마다 뜨거운 김을 타고 피어오르는 의문이다. 중국산 식재료가 우리 밥상에 뿌리내린 지 오래다. 재배와 유통의 과정도 신뢰하기 어렵다. ‘후쿠시마 이후’ 안전한 밥상은 더욱 절박해졌다. 믿을 수 있는 ‘신토불이 먹거리’를 찾는 일은 섭식의 최우선 과제가 됐다.

배추를 심는 이랑에도, 배추를 거두는 밭에도, 배추를 파는 시장에도, 김치를 만드는 공장에도, 김치를 내놓는 식당에도 ‘그들’이 있다. 하나의 식재료가 밥상에 올라 우리에게 오는 길목마다 이주노동자가 있다. 한국인이 외면한 노동의 현장에서 ‘우리의 땅과 물에서 나고 자라 우리의 체질에 맞는 먹거리’는 이주노동자의 손으로 만들어진다. 이주노동자의 노동이 없으면 신토불이 식재료로 차린 안전한 밥상은 더 이상 없다.

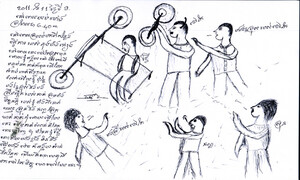

안전한 밥상인지를 따지는 데서 멈춰버린 질문이 있다. 우리가 믿고 먹는 농·축·수산물은 인간에게 배신당한 인간들이 인간답지 못한 삶을 살며 생산한 식재료다. 우리가 떠난 농촌과 바다에서 그들은 상추를 심고, 돼지를 기르고, 물고기를 잡으며, 지옥을 산다. 무농약 채소와 무항생제 달걀은 농약과 항생제 대신 그들의 땀과 눈물로 출하된다. ‘동물복지’가 주창되는 축사에 ‘인간복지’는 없다. ‘공정무역’은 가난한 나라와의 거래에서만 요구되는 덕목이 아니다.

8월17일로 고용허가제 도입(2004년 8월17일) 10년이 됐다. 노동자로서의 권리를 부정하던 산업연수생제도(2004~2007년 병행 실시 뒤 2007년 고용허가제로 완전 전환)에 비해 노동자성을 일부 인정(근로기준법 적용)해 진일보했다는 평가가 있다. 반면 사업장 변경 제한과 노동권 제약 등으로 10년간 법 개정 필요성이 끊임없이 제기돼왔다. 특히 농·축·어업 이주노동자는 제조업·건설업엔 적용되지 않는 ‘예외조항’의 사각지대에서 고통받고 있다. 우리의 밥상은 법의 빛이 외면한 사각의 음지에서 차려지고 있다. 한국의 농·축·수산업은 국가와 국민으로부터 버림받았다. 버림받은 농부와 어부는 생존을 위해 발버둥치며 먹이사슬 말단에 이주노동자를 얽어 넣는 ‘사장님’이 됐다.

은 고용허가제 도입 10년을 맞아 ‘밥상의 저편’을 찾았다. 우리의 신토불이 먹거리가 누구의 희생으로 생산되는지를 좇았다. 이번호에선 농·축산 식재료의 현장부터 살폈다. 다음호(제1026호)에선 수산물의 경로를 이야기한다. 지구인의정류장(경기도 안산)과 이주민과함께(부산), 한국이주인권센터(인천)의 도움을 받았다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘남국불패’...김남국, 인사청탁 사퇴 두 달 만에 민주당 대변인 임명

트럼프가 쥔 ‘관세 카드’ 232조·301조…발동되면 세율 조정 만능키

배현진 지역구 공천, 중앙당이 하기로…친한계 공천권 제한

조희대, 사법개혁 3법 또 ‘반대’…“개헌 사항에 해당될 내용”

룰라 사로잡은 이 대통령 선물은…전태일 평전·K-화장품

‘노스페이스’ 영원그룹 회장, 82개 계열사 은폐해 고발 당해

법무부 간부 “박성재, 계엄 당일 ‘포고령 검토 필요’ 의견 묵살”

“서울마저” “부산만은”…민주 우세 속, 격전지 탈환이냐 사수냐

전한길 콘서트 줄줄이 손절…“3·1절 행사라더니 완전 속았다”

“부적 내 거야” 알몸 1만명 뒤엉킨 일본 전통축제…3명 의식불명