<한겨레> 임지선

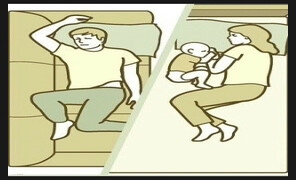

몰랐다. 귀여워할 줄만 알았지 곤란이 몸이 노래지고 있다는 사실을 나는 몰랐다. 잘 자는 줄만 알았지 기력이 없어서 몸이 처지는 것인 줄 몰랐다. 곤란이가 태어난 지 일주일 되던 날, 전날 다녀온 산부인과에서 전화가 걸려왔다. 아기의 황달 수치가 ‘20.2’로 너무 높다고 했다. 어서 소아과에 가서 다시 검사를 해보고 심하면 입원하란다. 산후조리원에서 전화를 받은 난 어리둥절했다.

황달, 황달이라. 정상적으로 태어난 신생아 60%가 생후 첫 주 내에 겪는 병이라니 일단 너무 걱정은 하지 않기로 했다. 경험 많은 산후조리원 직원들은 “황달은 잘 먹이고 잘 싸게 하면 저절로 낫는다”며 “잠시 모유를 끊고 분유를 먹이라”고 했다. 하지만 산후조리원 원장은 “수치가 워낙 높으니 꼭 병원에 가야 한다”고 했다. 작디작은 아기를 데리고 병원에 가기가 너무나도 싫었지만 별수 없었다. 산후조리 중인 내 몸에 바람이 들까 꽁꽁 싸매고 아기도 겹겹이 싸안은 뒤 소아과로 달려갔다.

소아과에서 간호사는 곤란이의 발뒤꿈치를 찔러 황달 수치를 검사했다. 곤란이가 자지러지듯 울었다. 순간, 처음으로 느껴보는 전기 자극이 가슴팍을 관통했다. 아팠다. 너무 아팠다. 순식간에 눈시울이 뜨거워졌다. 우는 아기 옆에 서서 주룩주룩 울었다. 다시 잰 아기의 황달 수치는 19.1. 의사는 큰 병원에 가서 당장 입원을 하라고 했다. 며칠 잘 먹이며 지켜보면 안 되겠느냐고 물으니 의사는 “황달 수치가 이렇게 높으면 아기 뇌에까지 이상이 생길 수 있는데 그래도 지켜볼 거냐”며 목소리를 높였다.

큰 병원 응급실로 달려갔다. 응급실에서 곤란이는 다시 자지러지며 몇몇 검사를 마친 뒤 입원실로 올려보내졌다. 216호실 안에는 아픈 아이들이 여기저기서 울고 있었다. 곤란이는 광선 치료를 위해 알몸으로 인큐베이터에 들어갔다. 강한 빛에 시력이 상하지 않도록 눈을 가리고 발에는 수액을 꽂고 팔에는 피검사용 바늘을 꽂았다. 눈과 손, 발이 꽁꽁 묶인 채 곤란이는 서럽게 울었다. 인큐베이터 옆에 서서 나는 하염없이 울었다. 미안하다, 미안해. 엄마가 아프게 해서 미안하다.

연락을 받고 달려온 친정 엄마와 남편과 함께 새벽까지 곤란이의 옆을 지켰다. 곤란이는 인큐베이터에서 외롭게 오줌을 싸고 분유를 먹었다. 그 모습을 보고 있자니 아직 회복되지 못한 몸이 부들부들 떨렸다. 친정 엄마는 또 그런 나를 걱정했다. 결국 남편에게 아기를 맡기고 홀로 산후조리원으로 돌아왔다. 아기의 기저귀를 갈고 분유를 먹이며 밤을 새운 남편은 아침에 “곤란이 황달 수치가 밤새 많이 내려갔다”며 “이제 울지 말고 좀더 강한 부모가 되자!”는 문자를 남긴 뒤 출근을 했다.

빠른 회복으로 곤란이는 이틀 만에 퇴원했다. 큰 병도 아니었고 그리 힘든 치료도 아니었다. 더 아픈 아기를 둔 엄마들의 고통에 비할 바 아닐 것이다. 그러나 생후 일주일 만에 겪은 이 일을 통해 깨달았다. 곤란이가 아프면, 나도 아프다. 네가 아프면 나는 너무 아프다. 그 마음을 이리도 절절하게 느껴보긴 처음이다. 조금씩 엄마가 돼가는가 보다.

임지선 한겨레 기자 sun21@hani.co.kr

*이 글은 육아 사이트 ‘베이비트리’(http://http://babytree.hani.co.kr/)를 통해서도 보실 수 있습니다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

쿠팡, 4분기 영업익 97%↓…김범석, ‘개인정보 유출’ 첫 육성 사과

임은정, ‘한명숙 사건’ 소환해 백해룡 저격…“세관마약 수사, 검찰과 다를 바 없어”

러시아 “돈바스 내놓고 나토 나가”…선 넘는 요구에 우크라전 종전협상 ‘난망’

‘재판소원 육탄방어’ 조희대 대법원…양승태 사법농단 문건 ‘계획’ 따랐나

정교유착 합수본, 국힘 압수수색…신천지 집단 입당 의혹 수사

국힘 지지율 17% “바닥도 아닌 지하”…재선들 “절윤 거부에 민심 경고”

![[단독] 김용현 변호인 ‘감치 15일’ 집행 못 했다…남은 5일은? [단독] 김용현 변호인 ‘감치 15일’ 집행 못 했다…남은 5일은?](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0226/53_17720869463045_20260226502791.jpg)

[단독] 김용현 변호인 ‘감치 15일’ 집행 못 했다…남은 5일은?

박정훈, ‘항명’ 기소 군검사 재판서 “권력의 사냥개들” 비판

기초연금 개편, 차등 지급·수급자 감축 검토

쿠바 “미 고속정 영해 진입해 4명 사살”…미국은 일단 신중 모드