“나가서 먹을래?” “그런데 뭐 먹지?”

모처럼 외식이라도 하려면 고민이다. 칠레의 음식은 별로다. 사막에서 빙하까지 아우르는 대자연에 비하면 빈약하다. 주로 고기(구이)에 감자튀김이다. 소냐, 돼지냐, 닭이냐, 고기의 차이다. 아니면 샌드위치다. 물론 삼계탕 비슷한 ‘카수엘라’ 등 몇몇 요리가 더 있다. 맛이야 입맛의 문제라 쳐도, 다양하지 않다고 하면 “사실 그래”라는 칠레 사람이 많다.

처음에는 두툼한 스테이크에 입이 벌어지지만, 점점 시큰둥해진다. 다른 한국 사람의 평가에 공감이 간다. “아사도(숯불구이)밖에 없잖아. 짜고 비싸.” 그나마 남쪽은 음식 맛이 좀 낫다. ‘쿠란토’라는 요리가 있다. 커다란 찜통에 온갖 고기와 해산물 등을 넣고 푹 끓인다. 탕이나 찌개를 즐기는 한국 사람 입맛에 최고지만, 수도 산티아고에선 흔하지 않다. 그 긴 해안선을 두고도 해산물이 비싸고, 그마저 멀리 찾아가지 않으면 냉동해서 판다.

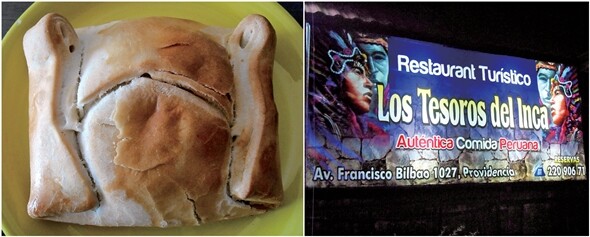

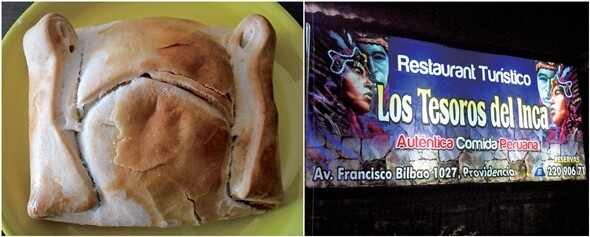

칠레의 대표적 간식 엠파나다(왼쪽). 페루 분위기를 잔뜩 풍기는 이름과 이미지를 넣은 산티아고의 한 페루 식당. 김순배

요리는 놔두고, 분식도 그저 그렇다. ‘엠파나다’가 있다. 반달 모양의 커다란 반죽에, 종류에 따라 고기나 새우, 치즈, 버섯 등을 넣는다. 그런데 반죽이 두껍고 맛이 단조롭다. 길거리에서는 ‘소파이피야’를 판다. 호박 반죽을 튀긴 뒤, 토마토 등으로 만든 양념을 발라 먹는다. 그냥 반죽을 튀긴데다, 매연을 뿜는 버스 정류장 근처에서 많이 파니 사먹지 말란다. 길거리 간식을 좋아하는 나는 오래전 멕시코에 있던 때가 그립다. 길거리에서 파는 타코는 싼값에 배를 채우기에 딱이었다.

그래서 어쩌다 외식을 하면 가는 곳이 한국·페루·타이·스페인 식당이다. 북적대는 집 앞 숯불구이 식당도 아르헨티나식이다. 집 근처에 5평 남짓한 분식점이 생긴 뒤 줄을 섰는데, 경제위기로 이탈리아에서 온 부부가 요리한다. 시내에서 사먹은 스파게티 요리가 남달라 물어보니, 주인이 우루과이 사람이란다.

지난해 브라질에 갈 일이 있었는데, 먹을 때마다 “끝내주네”를 연발했다. 돼지고기의 각종 부위와 콩을 같이 넣고 푹 끓인 ‘페이조아다’처럼, 아프리카와 그 후손의 숨결이 녹아든 혼혈의 맛이 탁월하다. 멕시코나 페루는 원주민의 전통이 입맛을 돋운다. 칠레는 페루·볼리비아 등에 비하면 원주민이 사실상 거세됐다. 오붓하게 집에서 모이는 걸 좋아하고, 직장 회식문화도 없고, 게다가 비싸니 외식산업도 발달돼 있지 않다. 이 틈새를 뚫는 게 페루 음식점이다.

산티아고 시내를 걷다보면 곳곳에 페루 식당이 자리잡았다. 몇 년 사이에 부쩍 늘었다. 칠레 사람들은 “쓰는 재료는 비슷한데 진짜 요리를 잘한다”며 맛있게 먹는다. 훨씬 먹음직스럽고 확실히 맛있다. 해산물을 많이 쓰고, 갖은 양념이나 소스를 이용해 그 맛을 살린다. 가사도우미로 페루인을 선호하는 이유 가운데 하나가 요리를 잘해서다.

칠레 북부의 이웃이지만, 19세기 말 태평양전쟁에서 져 영토를 빼앗긴 게 페루다. 이주노동자로 칠레에서 일하며 설움을 당하는 것도 페루인들이다. 하지만 마추픽추·잉카처럼 페루의 상징적 이름이나 이미지를 넣은 식당 간판이 거리를 점점 차지하고 있다. 페루의 ‘맛있는 복수’라고 할까?

페루 음식이 맛있어도, 비싼 외식비를 자주 감당할 수는 없다. 반찬을 해서 나르시던 장모님도 안 계시니 아내의 음식 솜씨가 늘었다. 얼마 전에는 “드디어 한국 요리의 비밀을 깨달았다”고 자랑이다. 결혼 10년차, 이제야 아내가 요리를 한다. 오늘도 딸은 저녁 반찬에 엄지손가락을 치켜세웠다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

흔들리는 부산 “나라 말아먹은 보수가 보수냐…그런데, 뚜껑은 열어봐야”

“이란 초등학교 폭격, 미군의 표적 오인 가능성 커”…NYT “최악 사례 될 것”

![[단독] ‘쿠팡 가만 안 둬’ 스코틀랜드 3위 연기금, 총대 메고 소송 전면전 [단독] ‘쿠팡 가만 안 둬’ 스코틀랜드 3위 연기금, 총대 메고 소송 전면전](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/1217/53_17659590361938_241707891273117.jpg)

[단독] ‘쿠팡 가만 안 둬’ 스코틀랜드 3위 연기금, 총대 메고 소송 전면전

김성태 “검찰 더러운 XX들…이재명, 말도 안 되는 것들에 엮여”

![이 대통령 지지율 65% 또 최고치…경제·부동산 긍정 평가 [갤럽] 이 대통령 지지율 65% 또 최고치…경제·부동산 긍정 평가 [갤럽]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0306/53_17727600161918_20260306500848.jpg)

이 대통령 지지율 65% 또 최고치…경제·부동산 긍정 평가 [갤럽]

전부 다 여학생 무덤 구덩이…‘이란 초등학교 폭격’ 미-이 책임 미루나

“키 206cm 트럼프 아들 군대 보내라!”…분노한 미국 민심

![조희대, 대법원장이 이런 식으로 국민을 속이나 [박용현 칼럼] 조희대, 대법원장이 이런 식으로 국민을 속이나 [박용현 칼럼]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0304/53_17726118413306_20260304503108.jpg)

조희대, 대법원장이 이런 식으로 국민을 속이나 [박용현 칼럼]

이 대통령, 정유업계 정조준…“기름값 조작은 중대범죄, 대가 치를 것”

배현진 징계 제동에 국힘 윤리위원장 사퇴 요구 “당권파 사냥개 노릇”