일러스트레이션 이강훈

20대 중반의 캄보디아 여성 쓰레이응(가명)씨는 쩍쩍 갈라져 피가 나는 손을 자꾸 손톱으로 뜯었다. “한국에 와서 일하면서 손이 간지럽고 아프기 시작했어요. 농약 때문인 것 같아요.”

그는 2015년 6월 고용허가제로 한국에 왔다. 경기도 이천의 한 채소밭에서 일하며 처음 13개월 동안 임금을 받았다. 그다음 달부터 월급이 안 들어왔다. 2016년 8월부터 2020년 2월까지 3년6개월 동안 임금을 받지 못했다. 사업주가 이따금 30만원, 50만원을 준 것이 전부였다. 한국에서 일하는 남동생에게 돈을 빌려 생활했다. 그 흔한 핸드크림을 살 돈도 없었다.

쓰레이응씨는 월급이 밀리자 사업주에게 여기 일을 관두고 다른 곳에서 일하고 싶다고 했다. “사장님한테 (사업장 변경 서류에) 사인해달라고 말했어요. 그런데 사장님 말해요. ‘사인 안 해줘. 그냥 나가. 나가서 불법 해.’ 일하다가 잡히면 돈도 못 벌고 캄보디아로 가야 하니까. 그럼 사장님한테 돈도 못 받으니까 기다렸어요.” 쓰레이응씨가 밀린 월급을 달라고 하자 사업주는 미안해하기는커녕 사업장에서 쫓아내서 ‘불법체류자 만들겠다’고 협박했다.

고용허가제로 고용된 이주노동자는 사업주의 동의가 있어야 사업장을 옮길 수 있다. 사업주가 허가해주지 않으면 사업장을 옮기지 못한다. 사업주 동의 없이 사업장을 무단이탈하면 강제출국 조치를 당한다. 따라서 그냥 사업장을 나갈 수도 없다. 이를 악용해 사업주는 종종 동의해주는 대가로 200만~300만원을 요구했다. 이주노동자들은 울며 겨자 먹기로 그 돈을 내고 사업장을 바꿨다.

쓰레이응씨 사례처럼 사업주에게 잘못이 있는 경우는 동의가 없어도 사업장 변경이 가능하다. 쓰레이응씨는 이를 몰랐다. 그는 사업주 동의 없이 사업장을 이탈하면 불법체류 상태가 되어 본국으로 쫓겨날까봐 임금이 체불되면서도 계속 일할 수밖에 없었다.

쓰레이응씨는 매일 출퇴근 시간을 공책에 기록했고 돈을 준다는 사업주의 말만 믿었다. 2020년 4월, 출국을 앞두고 사업주에게 밀린 임금을 달라고 했다. 사업주는 공책을 빼앗아 불태웠고 숙소 방문을 부쉈다. 쓰레이응씨는 급히 몸만 빠져나와 이주인권단체를 찾았다.

며칠 뒤 방송사 기자, 활동가, 최정규 변호사와 함께 사업장을 찾았다. 임금을 안 준 것을 인정하냐는 변호사의 질문에 50대 사업주는 말했다. “네, 돈이 없어서 월급 못 줬어요. 못 줬다고요. 내가 돈을 안 준 게 잘못이지만, 못 주는데 어떻게 해요? 한국은행이라도 털어요? 신고해요, 나도 그게 편해요. 솔직히 벌금 내고 그게 편하죠.”

사업주는 이전에도 이주노동자에게 제대로 임금을 주지 않아 벌금을 냈다. 이렇게 문제가 있는 사업장에 고용노동부는 쓰레이응씨를 또 배정했다.

2020년 4월, 쓰레이응씨의 임금체불 소식이 방송으로 나간 뒤 고용노동부는 보도자료를 냈다. 2020년 5월, 고용노동부 지청에서 임금체불을 조사했다. 사업주가 약 3천만원을 체불했다는 ‘체불임금 등 사업주 확인서’를 발급했다. 사업주는 돈을 주지 않았다.

최 변호사는 형법상 사기죄로 고용주를 고소했다. 2020년 8월, 형사조정위원은 상황이 어려우니 임금체불액 3천만원 중 1700만원을 받고 형사합의할 것을 권유했다. 3년이 다 돼가지만 사업주는 한 푼도 주지 않았고, 어떤 처벌도 받지 않았다.

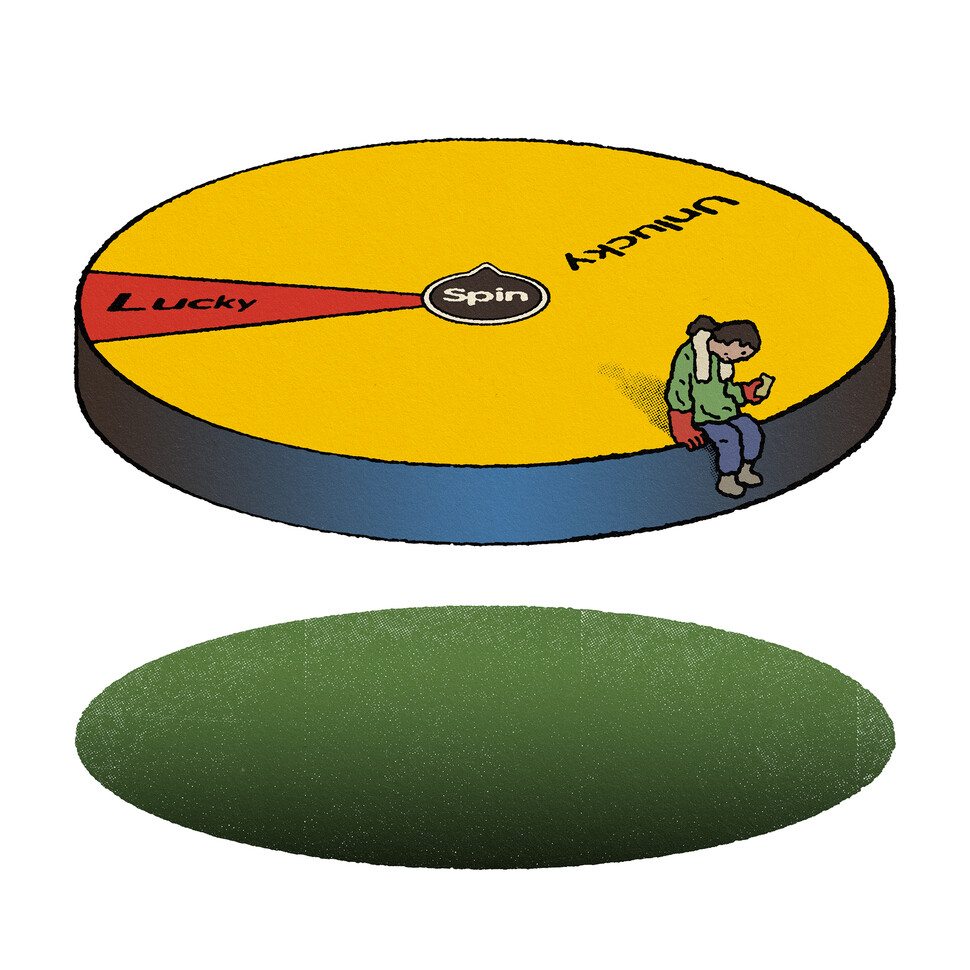

쓰레이응씨는 단지 운이 나쁜 게 아니다. 2020년 기준, 임금체불을 신고한 이주노동자 수는 3만1998명, 체불임금액은 1287억원이다. 이주노동자는 임금이 체불되더라도 비자가 곧 만료돼 본국으로 돌아가야 한다. 그것도 빈손으로 말이다.

우춘희 <깻잎 투쟁기> 저자

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘이재명 대선후보 자격 박탈’ 향해 초스피드 질주한 조희대 코트

‘체급’ 다른 이란…통제 불능 장기전도 부담, 미 지상군 투입 회의적

![[사설] 노태악 후임 대법관 제청 안 하는 조희대 대법원장 [사설] 노태악 후임 대법관 제청 안 하는 조희대 대법원장](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0302/53_17724442937947_20260302502331.jpg)

[사설] 노태악 후임 대법관 제청 안 하는 조희대 대법원장

미군 “오만만 이란 함정 11척 격침”…이란은 주사우디 미 대사관 공격

이 대통령 분당 아파트 팔리나…홍익표 “사겠다는 사람 나와”

코스피 7% 급락…역대 최대치 452p 낙폭 ‘검은 화요일’

조희대, ‘사법 불신’에 “제도 폄훼, 법관 악마화 안 돼”

뉴스타파, 윤석열 판결문 실명 공개…“역사 기록 바로잡는다”

‘시효 지난 빚 다시 추심’ 막는다…금감원, 대부업 현장점검 착수

![알부민을 먹으면 몸에 좋을까 [똑똑! 한국사회] 알부민을 먹으면 몸에 좋을까 [똑똑! 한국사회]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0303/53_17724908729422_20260303500060.jpg)

알부민을 먹으면 몸에 좋을까 [똑똑! 한국사회]

![[단독] 정보사, 계엄 전 9개월간 ‘잠수정·동력 PG’ 북한 침투 훈련했다 [단독] 정보사, 계엄 전 9개월간 ‘잠수정·동력 PG’ 북한 침투 훈련했다](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0303/53_17725001425194_20260303500885.jpg)