일러스트레이션 이우만

대학 1학년 총학생회 선거 때였다. 한 후보가 탈핵을 주장했는데, 어느 날 아침 공학관 앞에 대자보가 하나 붙었다. 본인은 원자력공학과 학생인데, 탈핵이 되면 졸업해서 일할 곳이 없어지지 않냐는 내용이었다. 어떤 멋진 홍보물을 붙여도 거들떠보지 않던 사람들이 그 대자보 앞에 바글거리고 있었다. 그 모습을 보는 순간 그 후보가 지겠다고 생각했다. 분명 그 후보가 등록금 인하를 위해 더 열심히 싸울 거고, 학생 복지 공약도 더 좋았지만 말이다.

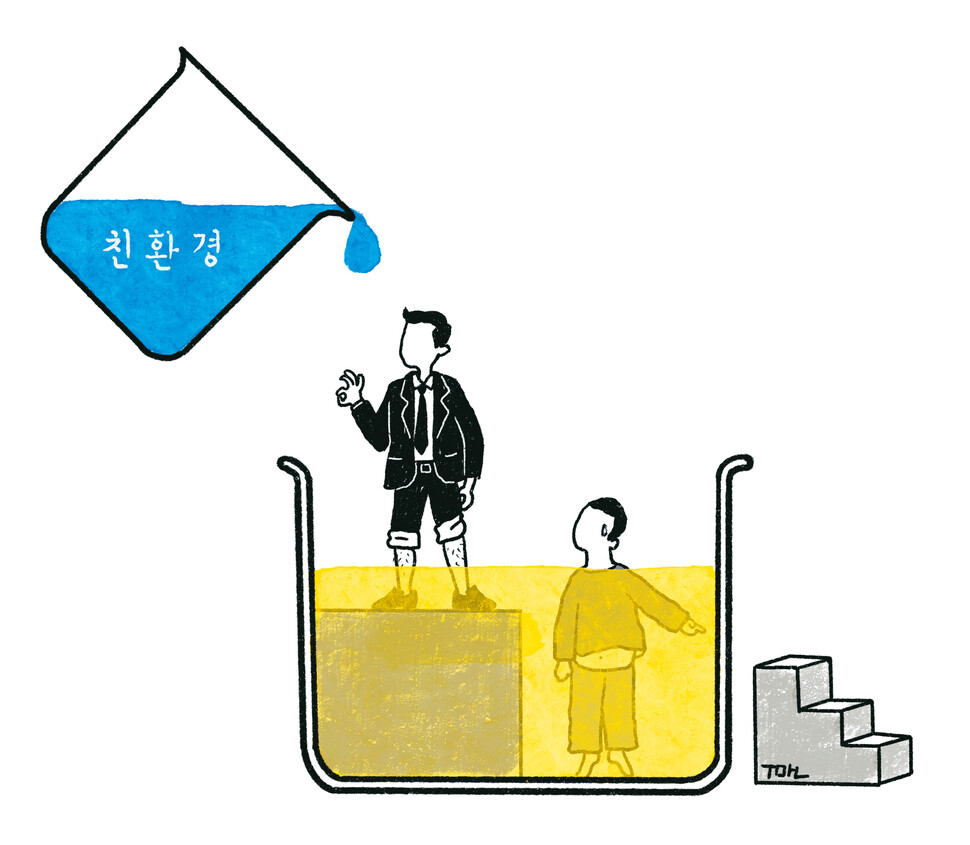

오늘날 친환경주의는 시민의 상식이다. 기후위기와 생태위기에 맞서는 다양한 아이디어가 평범한 시민의 일상에까지 성큼 들어왔다. 얼마 전 ‘육류세’를 도입해야 한다는 주장을 들었다. 육류세는 소고기, 돼지고기 등 붉은 고기에 붙는 세금이다. 육류세가 논의되는 이유는 축산업이 온실가스 배출의 주요 원인이기 때문이다. 세금을 높여 육류 소비를 줄이고, 걷은 세금은 동물 복지 개선이나 농부들의 복리후생에 쓰자는 것이다. 최근 독일 사회민주당과 녹색당의 일부 정치인이 육류 부가가치세를 19%까지 올릴 것을 제안했다. 독일에서 육류는 빵, 채소와 같은 주식으로 여겨 부가가치세가 7% 적용되고 있다.

‘육류세가 도입돼도 실제 소비량 감소는 거의 없다.’ ‘육류세는 결국 농부들의 이익 감소로 이어진다.’ 이런 반대 논리도 있다. 어느 쪽 논리가 맞는지를 떠나 육류세를 도입하겠다고 하면 누가 제일 먼저 반발할까. 아마 값싼 대패삼겹살로 배를 채우는 호주머니 가난한 청년들이지 않을까. 그러면 미세먼지를 줄이기 위해 노후경유차의 조기 폐차를 도입하는 법은 어떨까. 어차피 폐차해야 하는 노후경유차라면, 폐차 지원금을 줄 때 바꾸면 되지 않을까. 하지만 생계형 경유차 운전자들의 처지를 생각한다면 200만원 정도의 돈을 준다고 해도 그들이 차를 바꾸기란 쉽지 않다.

다행히 이런 딜레마에 대한 해결책이 있다. 바로 기술의 급격한 발전이다. 인류의 기술 발전 속도를 보면 조만간 ‘콩으로 만든 가짜 고기’가 아니라, 세포 농업으로 인한 ‘배양육’이 슈퍼마켓에 등장할 날이 머지않았다. 전기자동차는 말할 것도 없다. 지금은 비싸지만 그 가격이 곧 휘발유 차와 비슷해질 것이다. 엄청난 기술 발전이 만들어낼, 모두를 위한 유토피아다. 이것이 바로 영국의 정치평론가 에런 바스타니가 말하는 3차 대변혁 시대의 전망이다.

그러나 모두가 행복할 수 있는 조건이 만들어졌다 해도 곧바로 현실이 되는 것은 아니다. 배양육이 대중적으로 공급되기 전에 육류세를 먼저 걷으면 어떻게 될까. 알다시피 상층일수록 채식주의 비중이 높고, 하층일수록 정크푸드 섭취율이 높다. 이런 상황에서 육류세는 가난한 사람들의 식비 부담만 높인다. 노후경유차도 마찬가지다. 조기 폐차하지 않는 운전자에게 환경부담금을 매기면 어떻게 될까. 새 차로 갈아타기 힘든 저소득층에게서 걷은 세금으로, 상류층이 전기차 구입 지원금을 받는 꼴이 벌어질 수도 있다.

20여 년 전 그 풍경으로 돌아가보자. 재생에너지 산업의 눈부신 발전으로 결국 원자력이 없는 시대를 살게 되겠지만, 당시 취업을 고민하는 원자력공학도에게는 절실한 문제가 아니었겠는가. 이렇게 케케묵은 옛 추억을 소환해내고, 그 추억으로부터 이렇게나 거창한 이야기를 하게 된 이유는 무엇일까. ‘육류세가 도입되면 고기파인 나는 어쩌란 말이냐’고 방방 뛰었더니, 촌스럽게 빨리 채식주의자로 거듭나라고 한 소리 한 친구들에 대한 뒤끝 작렬이다. 육류세는 되었고 나에게 빨리 저렴한 배양육을 달라. 소화력은 나이 들어도 줄지를 않아서 나는 언제나 배가 고프다.

김보경 출판인

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘윤석열 훈장 거부’ 전직 교사, 이 대통령 훈장 받고 “고맙습니다”

이 대통령, 기획예산처 장관 후보에 박홍근·해수부 황종우 지명

유럽도 ‘이란 겨냥’ 항모 등 전진 배치…중동 기지 공격 받자 대응

![이 대통령 지지율 6주 만에 내린 57.1%…“서울과 영남권서 하락” [리얼미터] 이 대통령 지지율 6주 만에 내린 57.1%…“서울과 영남권서 하락” [리얼미터]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0302/53_17724082363583_20260302500278.jpg)

이 대통령 지지율 6주 만에 내린 57.1%…“서울과 영남권서 하락” [리얼미터]

미군 사령부 ‘명중’ 시킨 이란…미 방공미사일 고갈 가능성 촉각

나이 들어도 잘 내려놓지 못하는 사람들의 공통점

싱가포르 ‘이재명·김혜경 난초’로 환영…이 대통령 “정말로 영광”

‘그냥 한동훈’ 무소속 출마하나…최악 시나리오는 보수 분열→민주당 당선

![‘조희대 대법원장’ 자체가 위헌이다 [아침햇발] ‘조희대 대법원장’ 자체가 위헌이다 [아침햇발]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0301/53_17723445090457_20260301501521.jpg)

‘조희대 대법원장’ 자체가 위헌이다 [아침햇발]

민주, ‘6·3 지선’ 서울·경기·울산 경선 확정…부산은 추가 공모

![[단독]장동혁은 어떻게 단톡방에 포획되었나…1020명 참여 7개월 단톡방 메시지 24만건 분석해보니 [단독]장동혁은 어떻게 단톡방에 포획되었나…1020명 참여 7개월 단톡방 메시지 24만건 분석해보니](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0227/53_17722031912989_20260227501443.jpg)