2021년 7월18일 밤, 환경미화원들이 서울 구로구 개봉동 주택가 골목에서 주민들이 내놓은 분리배출 쓰레기를 수거차에 싣고 있다. 이정우 선임기자

분리배출 봉지가 3.5t 수거차 안에 던져졌다. 2021년 7월18일 밤 9시 비가 오고 있다. 형광색 노란 우비를 입은 환경미화원(상차원) 두 명이 차량 발판에서 내려와 쏟아지는 빗속에 뛰어들었다. 주택가 골목 왼편, 오른편에 놓인 봉지를 낚아채고 싣기를 반복했다. 최연만(58) 운전원(환경미화원)은 후방 카메라로 상차원의 움직임을 보며 30~60초마다 차를 멈추고 이동하기를 반복했다. 환경미화원들이 조수석에 탔다 내렸다 하는 시간을 줄이려고 업체에서 발판을 매달아놓았는데 이는 불법이다. 환경미화원이라 해도 익히 알듯 구청 소속은 아니다. 서울시 25개구의 생활폐기물 수집·운반 업무는 100% 민간 위탁이다. 구로구에는 수집·운반 업체가 4곳 있고, 한 업체가 2개동을 맡는다. 이들의 담당 구역은 개봉3동과 고척1동의 단독주택이다.

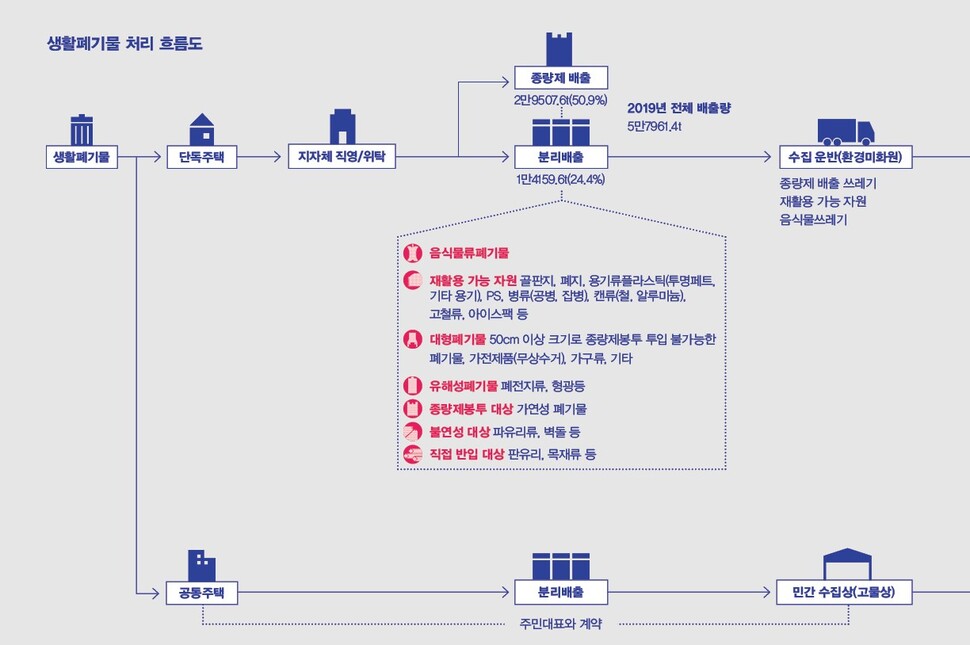

달려들어, 낚아채서, 던지는 것은 음식물쓰레기와 종량제봉투에 담긴 쓰레기가 아닌 모든 것이다. 공식적으로는 분리배출 쓰레기(재활용 가능 자원)다. 무게로 치면 하루 생활계폐기물의 24.4%(1만4139.6t)를 차지한다. 이 가운데 4분의 1이 플라스틱이다.(환경부 ‘2019년 전국 폐기물 발생 및 처리 현황’) 종량제봉투를 사서 버리지 않으니 공짜로 버리는 기분이지만 그럴 리 없다. ‘분리배출 표시’가 붙은 물건은 생산자책임재활용제도(EPR)에 따라 생산자가 재활용 분담금을 내지만(출고량만큼 부담), 그 비용은 물건값에 더해진다. ‘재활용 가능 쓰레기’라니 친환경으로 보이기도 하지만 그럴 리 또한 없다. 묻을 수도 없고 태우기도 모호한 쓰레기이므로 ‘재활용 아니면 답이 없는 쓰레기’에 가깝다. 분리배출의 대명사가 된 페트병의 경우 자연분해에 500년쯤 걸린다. 여기까지 공식적인 얘기다. 정말 공짜로 버리는 쓰레기도 있으니까. “얼핏 봐도 재활용이 안 되는 게 섞였지만 일단은 들고 와요. (수거하지 않으면 주민) 민원이 들어오니까.” 7년간 환경미화원으로 일한 김아무개(48)씨가 말한다.

민원이, 갑이다. 지방자치단체에 직접 속하지는 않지만, 민원에는 어쩔 수 없이 대응해야 한다. 야간에 작업하는 것도 그 민원 때문이다. 운전원 최씨는 “출퇴근 시간에 차량이 혼잡하고 낮 시간에 (수거차량 보기가) 불편하다고 한다”고 했다. “(밤에) 불법 주정차한 차량이 너무 많아 이동하기 어려울 때가 많고, 남들이 자는 시간에 일하고 남들이 깨어 있는 시간에 자니까 사람 구실을 못”하는 건 어쩔 수 없다. 2019년 3월 환경부는 주간 작업 원칙을 내세운 ‘환경미화원 작업 안전 지침’을 발표했다. 야간 작업시 산업재해 사고가 집중된다는 이유다. 지침일 뿐이라 법적 구속력은 없다.

단독주택에서 나온 재활용품은 집 앞에 있었다. 공동주택처럼 종이·플라스틱·비닐 등으로 분리해 내놓을 공간적 여유가 없는데다, 자기 집 가까운 곳에 분리수거함을 마련하는 것도 주민들이 반대하기 때문이다. 역시, 민원이다. 김씨는 “(분리수거함이 없다보니) 종류별로 분리하지 않고 한 봉지에 섞어서 재활용품을 배출한다”고 했다.

수거차가 가득 차면 선별장으로 간다. 내려놓고는 다시 수거에 나선다. 차는 1시간30분 만에 꽉 찼다. 보통은 세 차례 왕복하지만 일요일인 오늘은 네 차례 반복한다. 토요일에 수거가 없어 일요일과 월요일에는 양이 많다. 밤 9시에 시작한 작업은 새벽 5시에야 끝났다.

분리배출 쓰레기의 생존게임은 이제부터다. 재활용 제품으로 되살아날 것인가, 그냥 쓰레기로 묻거나 태워 수명을 다할 것인가. 운명이 결정된 듯 보이는 것도, 그나마 가망 있어 보이는 것도 섞여 있다. 갈림길에는 경제 상황이랄지, 기술이랄지, 인식이랄지, 정책 같은 조건이 화살표처럼 놓여 있다. 분리배출된 쓰레기를 되살리려는 그 길에 숱한 사람이 서 있다. 희망으로 맺는 이야기를 적고 싶었다. 살아남은 것들, 그 곁의 사람을 따라가기로 했다.

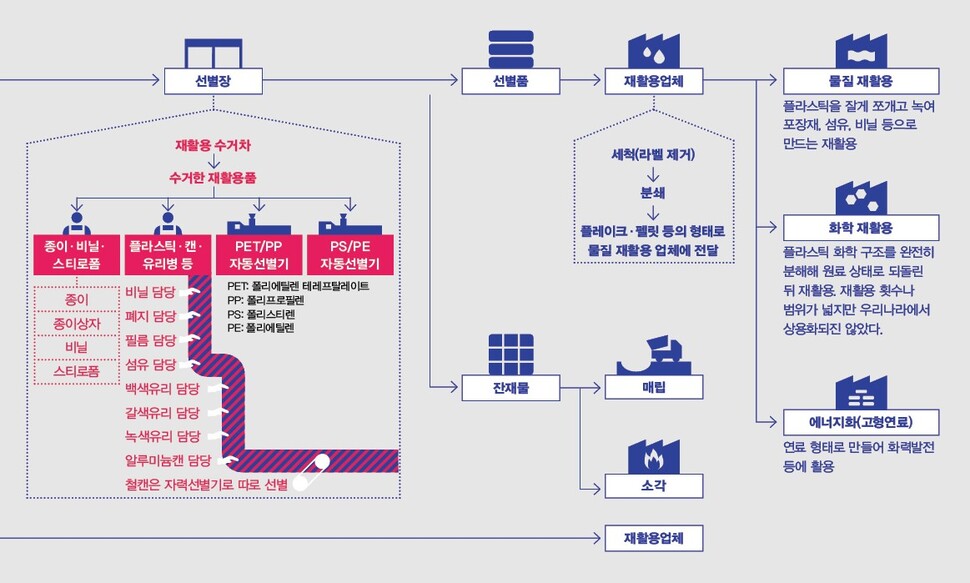

밤새 3.5t 수거차가 토해놓은 재활용품이 구로구 항동 자원순환센터에 수북이 쌓여 있었다. 파봉기가 비닐봉지 찢는 작업을 시작으로 노동자들이 상자, 비닐, 스티로폼을 앞마당에서 먼저 골라낸다. 골라낸 나머지는 센터 지하 1층으로 연결된 구멍에 집어넣는다. 2019년 7월 지은 이 센터의 지하 1·2층에는 폐기물·음식폐기물 처리·재활용 선별 시설 등이 있고, 지상에는 수목원이 있다. 하루 평균 40t의 분리배출 쓰레기를 이곳에서 처리한다.

선별장은 컨베이어벨트로 복층을 연결한 구조다. 지하 1층 천장에 뚫린 구멍으로 컨베이어벨트를 타고 재활용품이 내려오면 ‘수선별실’에서 노동자가 비닐, 종이, 병, 섬유 등 재활용이 가능한 것을 재빨리 낚아채 지하 2층과 연결된 구멍으로 떨어뜨린다. 1~2m 간격으로 선 노동자들은 비닐장갑 위에 흰 장갑, 목장갑을 겹쳐 끼고 토시와 앞치마를 착용했다. 마스크를 낀데다 컨베이어벨트의 소음 때문에 대화하기도 쉽지 않다.

배달해 먹은 음식이 무엇인지 알 정도로 지저분한 일회용 용기 등이 컨베이어벨트로 지나가자 시큼한 냄새가 퍼져나갔다. 환기 시설이 있지만 낮에는 켜주지 않는다고 했다. 또, 민원이다. 2017년부터 일한 박연자(61·가명)씨는 “혐오시설이라고 주민들이 못 켜게 한단다. 오후 4시면 (숨 쉬기 힘들 정도로) 산소가 모자란다”고 말했다. “마스크를 써도 쓰레기 먼지 때문에 숨을 못 쉬겠고. 장갑을 두 개나 꼈는데도 손톱에 곰팡이가 종종 생깁니다. 깨진 유리병에 찔려서 힘줄이 잘려 입원한 적도 있어요.” 그런데도 시급은 딱 최저임금이다.

경기도의 한 선별장에서 일하는 박혜경(54·가명)씨는 “쓰레기장에서 재활용품을 찾는 기분이 든다. 특히 검은 봉지를 보면 겁이 난다”고 했다. 검은 봉지에는 고양이·강아지 사체가 들어 있기도 하고, 주사기·담배꽁초·낙엽 등도 곧잘 나오기 때문이다. 깨진 소화기에서 분말이 분사되거나 페인트통에서 페인트가 쏟아져 옷을 다 버리기도 했다. 서울의 한 선별장에서 일하는 신상호(59)씨는 “식칼, 기름이 든 통 등 위험한 물건이 많이 들어온다”고 했다.

기계가 할 수 없는 일을 기계처럼 해낸다. 플라스틱은 PET(페트병), PE(뚜껑·세제통), PP(배달용기), PS(요구르트병)로 분류한다. 유리는 백색·갈색·녹색으로 나눈다. 캔이나 고철은 컨베이어벨트 중간에 있는 ‘자석 터널’에서 자동으로 붙는다. 큰 자루에 종류별로 담긴 페트병이 지하 2층 압축기에서 짓눌렸다. 찌그러진 페트병, 재활용업체로 팔려나갈 살아남은 것들이다.

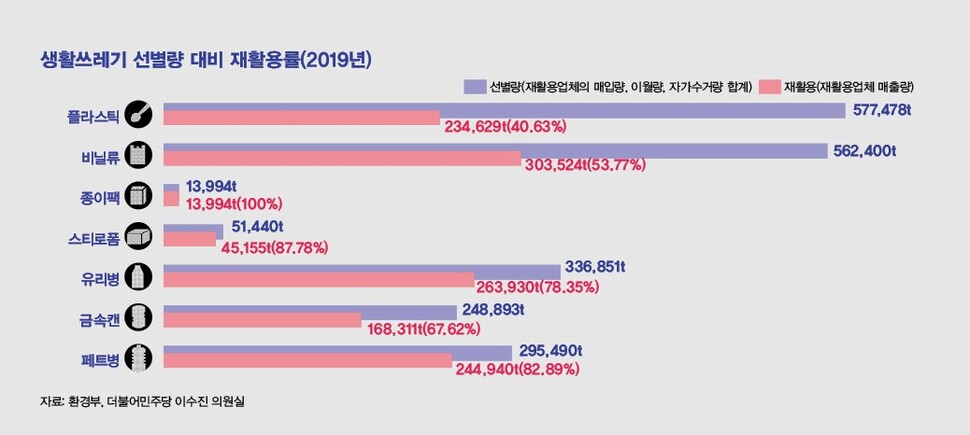

탈락하는 쓰레기는 늘어난다. 이수진 더불어민주당 의원실이 환경부에서 받은 ‘생활쓰레기 연도별 선별 수량 대비 재활용률 현황’을 보면, 2015년 43만3686t이던 플라스틱 수거량은 2020년 57만7478t으로 증가했다. 하지만 같은 기간 재활용량은 25만1451t에서 23만4629t으로 오히려 감소했다. 김홍식 구로자원센터 소장은 “코로나19 이후 음식 배달이나 택배 이용률이 폭발적으로 늘어 플라스틱 수거량이 늘었지만 실제 재활용 가치가 있는 플라스틱은 줄었다”며 “요일제를 도입해서 비닐, 병, 플라스틱이라도 깨끗이 분리해 배출했으면 한다”고 말했다.

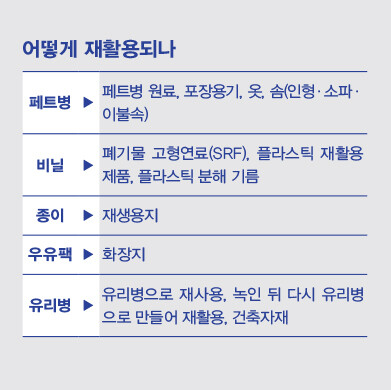

어떻게 재활용되나

신지민 기자 godjimin@hani.co.kr·방준호 기자 whorun@hani.co.kr

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

트럼프 “한국도 군함 보내라”…호르무즈 해협 보호에 파병 요구

다카이치 “독도는 일본 땅, 국제 사회 알려야”…민주 “즉각 중단” 촉구

“중동 에너지 시설 잿더미로”…이란, 미 하르그섬 공격에 보복 예고

“윤석열의 꼬붕” “이재명에 아첨”…조국-한동훈 SNS 설전

“이정현 전화는 꺼져” 장동혁, 오세훈에 “공천은 공정이 생명”

북, “상대국 삽시 붕괴” 600㎜ 방사포 쏜 듯…한·미 연합연습에 무력시위

“국내 선발 3~4명뿐인 KBO의 한계”…류지현 감독이 던진 뼈아픈 일침

‘법왜곡죄’ 조희대 고발 사건, 서울경찰청 광수단에 재배당

이 대통령 “‘이재명 조폭 연루설’ 확대 보도한 언론들 사과조차 없어”

![[사설] 장동혁 ‘절윤’ 거부에 오세훈 미등록, ‘쇼’로 끝나는 국힘 결의 [사설] 장동혁 ‘절윤’ 거부에 오세훈 미등록, ‘쇼’로 끝나는 국힘 결의](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0313/53_17733981908268_20260313502329.jpg)

[사설] 장동혁 ‘절윤’ 거부에 오세훈 미등록, ‘쇼’로 끝나는 국힘 결의

![[쓰레기로드를 마치며] 쓰레기 난세에서 자원순환경제로](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2021/0730/53_16275755807178_9216275755629202.jpg)

![[제로웨이스트] 시민의 ‘작은 승리’ 모여 기업도 변했다](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2021/0811/53_16286114143186_6116286113902789.jpg)

![[제로웨이스트] ‘더럽다’던 새활용 제품 기업이 먼저 찾죠](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2021/0809/53_16285149709282_7216285149467944.jpg)

![[제로웨이스트] 생명 구한 방화복으로 지구 구해요](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2021/0809/53_16285147198847_361628513866795.jpg)

![[제로웨이스트] 폐현수막으로 만든 세상 하나뿐인 지갑](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2021/0807/53_16283194320203_9416283194024993.jpg)

![[Q&A] 소고기 덜 먹으면 탄소 줄어들까요?](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2021/0807/53_16283190985929_3416283190786426.jpg)

![[제로웨이스트] 헌 옷 줄게, 환경 지켜다오~](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2021/0807/53_16283182849289_9916283182246136.jpg)