[겸이 만난 세상]

겸/ 탈학교생 queer_kid@hanmail.net

딸을 상습적으로 성폭행한 남편의 석방에 손가락을 잘라 항의 표시를 했다는 한 어머니의 기사를 보고 절망에 휩싸여 있던 날 밤, 김선일씨의 부고를 접했다. 그의 죽음과 ‘이라크 파병해서 복수하자’는 사람들의 반응이 참으로 섬뜩했다. 그날 밤은 지난해 이라크전 때와 같이 내 자신이 한없이 초라하고 무기력하게 느껴졌다. 그때 난 자신과 딸의 평화를 침범한 남편을 향해 손가락을 잘라 항의한 어머니의 슬픔을 이해할 수 있을 것만 같았다. 당사자가 아닌 상황에서 기만적인 말일 수 있지만, 나 또한 손가락을 잘라 나의 평화를 지킬 수만 있다면 그렇게라도 했을 것이다.

간밤의 충격으로 한숨도 자지 못하고, 다음날 오후가 되어서야 겨우 정신을 차린 뒤 추모식이 있을 광화문에 갔다. 그러나 광화문의 집회는 예전과 마찬가지로 불편했다. 모인 맥락이야 다르겠지만 중앙집중식 집회문화는 학교의 전체주의적 월례 조례와 비슷한 점이 많았다. 각 반의 깃발 아래 이열로 줄 맞춰 서 있는 학생들은 조직의 깃발 아래 집결한 대열 같고, 집회마다 을 교가 제창하듯 불러야 하고, 각계 인사들이 ‘김선일을 살려내라’와 같은 선동적인 계몽적 연설을 하는 것 또한 그러했다. 이러한 전형적인 방식이 고인을 추모하고 파병 반대의 목소리를 하나의 힘으로 묶어내는 데 효과적이라 할지라도, 기존의 체제를 공격하는 자리에서마저 학교와 사회의 폭력적인 문화에 길들여진 모습을 재확인해야만 하는 것일까 하는 마음에 안타까웠다. 무엇보다 평화를 기원하는 집회에서 평화 감수성을 찾아볼 수 없다는 점이 염려스러웠다.

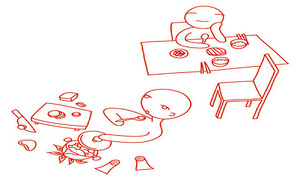

그리고 다음날 광화문 집회 이전에 하는 피스몹(peacemob)에 참여했다. 반전 구호를 쓴 종이를 덮고 드러누운 사람, 기도하듯 국화꽃을 꽉 쥐고 엎드린 사람, ‘죽인 것도 나 죽은 것도 나’라고 적힌 검은 리본을 달고 무릎을 꿇은 사람 등 피스몹에 참여한 20여명 사람들의 퍼포먼스 형태는 각기 달랐다. 나는 종이박스에다 ‘국익은 없다. 국가와 법 앞에 인간의 권리를 논하지 말라’는 글을 써서 얼굴에 뒤집어쓴 채 가부좌를 틀고 왜 내가 여기에서 박스를 뒤집어쓰고 평화를 바라는가에 대한 명상을 했다. 누군가의 선동으로 통합된 구호를 외쳐야 하는 광화문 집회와 달리, 침묵으로 일관한 피스몹은 내가 원하는 평화를 고민할 수 있어서 좋았다.

평화를 표현하는 방법이나 옳고 그름의 기준은 다르지만, 파병 반대를 외치는 사람과 이라크에 파병하자는 사람들 모두 외부의 폭력으로부터 자신의 평화를 지키려는 마음은 비슷하지 않을까 싶다. 사실 광화문 집회나 피스몹에 참여하는 것 또는 인터넷에 자신의 분노를 표하는 방법들 자체가 문제는 아닐 것이다. 타인이 아닌 자신의 문제로서 평화를 성찰하는 것이 중요하고, 그것을 어떻게 표현할지는 각자의 몫이 아닐까? 적어도 난 손가락을 잘라야 한다거나 누군가의 비극적인 희생을 통해 평화를 말할 수 있는 세상이 되지 않길 바라는 만큼, 나의 평화를 원한다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![[단독] 김용현 변호인 ‘감치 15일’ 집행 못 했다…남은 5일은? [단독] 김용현 변호인 ‘감치 15일’ 집행 못 했다…남은 5일은?](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0226/53_17720869463045_20260226502791.jpg)

[단독] 김용현 변호인 ‘감치 15일’ 집행 못 했다…남은 5일은?

국세청 직원과 싸우다 던진 샤넬백에 1억 돈다발…고액체납자 81억 압류

박정훈, ‘항명’ 기소 군검사 재판서 “권력의 사냥개들” 비판

기초연금 개편, 차등 지급·수급자 감축 검토

‘법 왜곡죄’ 국회 본회의 통과…판·검사 최대 징역 10년

조희대, ‘노태악 후임’ 선거관리위원에 천대엽 내정

동사무소 직원 ‘점 하나’ 실수로 남동생이 남이 되었다

‘안귀령 황당 고발’ 김현태, 총부리 잡혔던 전 부하 생각은?

‘농지 전수조사’ 준비 착수…매각명령, 매해 1000명서 대폭 늘 듯

국힘 지지율 17% “바닥도 아닌 지하”…재선들 “절윤 거부에 민심 경고”