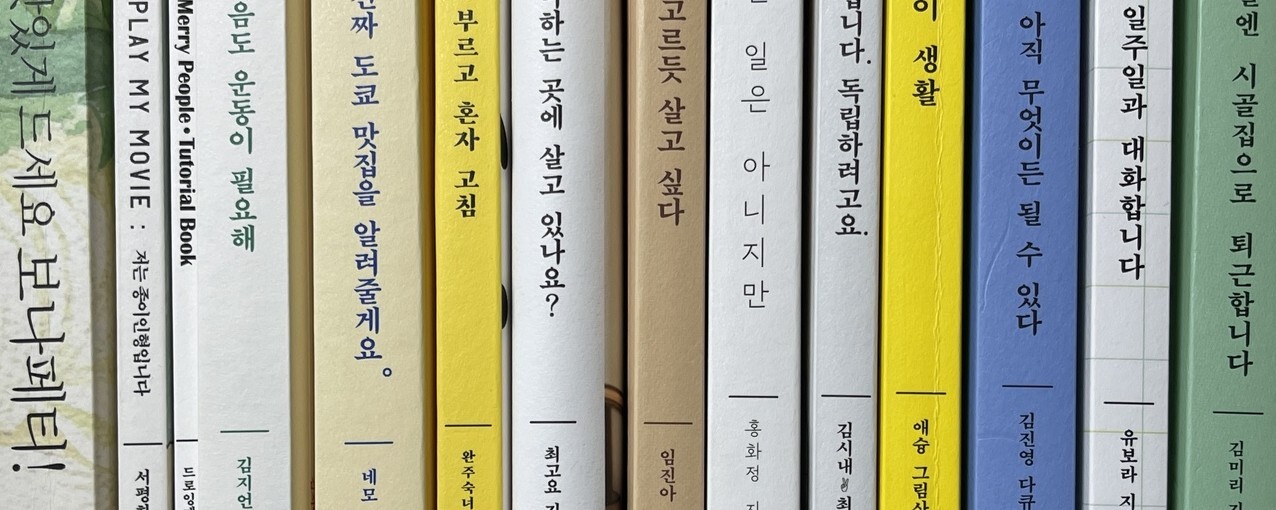

자기 삶의 조각을 기꺼이 내준 작가들. 김보희 제공

작가를 ‘발굴한다’는 표현을 흔히 쓴다. 특히 신인 작가, 첫 책 작가를 찾는 과정을 그렇게 부른다. “작가 발굴을 어떻게 하나요?”라는 질문을 받을 때면 답할 말은 잊고 ‘발굴’에 대해 생각한다. 그러다보면 인디아나 존스 박사와 중절모, 정글과 사막에까지 이르고 만다. 작가가 고대 유물도 보물도 아닌데 왜 발굴과 함께 쓰이게 된 걸까. “나는 작가로 발굴됐다”는 말을 들어본 적 없으니, 발굴하는 사람에게서 시작된 말인 것만은 분명하다. 흙투성이로 잠든, 다듬어지지 않아 누구도 알아보지 못하는, 원석 같은 작가를 이 우주에서 가장 먼저 찾아내고 싶다는 욕심 같은 것을 담아서 말이다.

‘작가를 발굴해서 그 사람의 첫 책을 만들겠어’ 결심부터 하고 기획을 시작하는 출판편집자는 거의 없을 것이다. 나도 마찬가지다. 특별히 뜻을 둔 것도 아닌데 돌아보니 작가 수십 명을 ‘발굴’해 그들의 첫 책을 함께 만들었다. 물론 첫 책이라고 책 만드는 법이 달라지는 건 아니다. 책마다 다른 과정을 거치지만 기본 과정은 똑같다. 그럼에도 ‘첫 책’이 다르고 특별한 이유는 ‘처음’이라는, 그 자체 때문일 것이다.

7년차쯤이었을 때다. 해도 해도 마감되지 않는 마감에 지쳐 녹초로 보내던 어느 날 아침, 겨우 몸을 일으켜 욕실로 향했다. ‘아아, 피곤해. 너무 힘들다.’ 샤워기의 뜨거운 물 아래에서도 구시렁거렸다. ‘언제 끝나나. 새 기획 하고 싶네.’ 가장 재미있는 책은 ‘다음 책’이고 가장 설레는 건 ‘다음 기획’이니까. 머리카락에 샴푸 거품을 잔뜩 만들어 벅벅 긁었다. 그리고 거품을 씻어냈다. 그 순간, 번쩍 이런 생각이 들었다.

‘세상에, 이거 그 사람의 첫 책이잖아. 평생 단 한 권밖에 없는 첫 책.’

심장이 덜컹, 온몸에 오소소 소름이 돋았다. 평생 단 한 권밖에 없는 첫 책을 만든다는 ‘책임감’이 맨 먼저 달려왔고, 뒤이어 ‘반성’이 다소곳이 기다리고 있었다. 내게는 늘 1년간 만들어야 할 여러 권의 책이 있었다. 이 책은 그중 하나였다. 하지만 작가에게는 단 한 권의 책. 심지어 첫 책이었다.

일하다보면 잊는다. 책은 그저 글자가 누워 있는 종이묶음이 아니라는 것을. 나는 글자를 만지는 사람이 아니라, 이 우주에 단 한 명뿐인 그 사람의 경험·지식·이야기 등 그를 이루는 조각을 뚝 떼어 세상에 보여주자고, 다른 이들과 나누자고 제안하는 사람이었다. 그 한 조각을 매만지고 매만져 매끌매끌해질 때쯤 종이에 차곡히 담아 포장해 세상에 내놓는 사람이기도 했다. 그 아침, 샤워기 아래에서 계시라도 받은 것처럼 불현듯 알게 됐다. 비로소 내가 무슨 일을 하는 사람인지. 처음 직업인으로서 출판편집자임을 각성한 순간이다.

그 뒤 인생이 바뀌었느냐 하면 안타깝게도 그렇지 않다. 마감되지 않는 마감도, 샤워기 아래에서 구시렁거리며 한탄하는 나도 여전하다. 다만 알고 있다. 작가가 뚝 떼준 조각의 소중함을. 그리고 그 조각이 무얼 의미하는지.

그래서 나는 “작가를 발굴한다”는 말이 어딘가 불편하다. 누군가에게 ‘발굴’돼야만 하는 수동적 존재로 바라보는 것이 마음에 걸린다. 그들은 흙투성이로 잠들어 있던 것이 아니라 자기 자리에서 매일을 살아가고 있었을 뿐이니까. 자기만의 세계를 일구면서 말이다. 출판편집자의 역할은 그들이 기꺼이 내준 삶의 조각에 가치를 더하고 세상에 전하는 일. 우린 인디아나 존스가 아니다.

김보희 출판편집자

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

배현진 “참 어렵게 산다, 장동혁”…징계 중단하잔 말에 SNS 글

‘미국 vs 일본 4강전 용납 못 해’…또 대회 중 바뀐 WBC 대진표

![관세와 미사일, 양손에 쥐고 과대망상에 빠진 독재자 [아침햇발] 관세와 미사일, 양손에 쥐고 과대망상에 빠진 독재자 [아침햇발]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0312/53_17733006909357_20260312502955.jpg)

관세와 미사일, 양손에 쥐고 과대망상에 빠진 독재자 [아침햇발]

이란, 종전 조건 ‘불가침·배상금’ 제시…미국과 평행선

이하상 “특검 안 나온 재판은 불법” 트집…재판장, 17초 만에 “기각”

내일부터 휘발유 100원 더 싸게 산다…정유사 출고 최고액 ℓ당 1724원

이란 새 지도자 모즈타바 첫 연설…“호르무즈 봉쇄, 미군기지 공격 계속해라”

![[단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발 [단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0311/53_17732246670747_20260311503553.jpg)

[단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발

이스라엘, 이란 정권 붕괴 기대했지만…“환호가 좌절로”

오세훈, ‘장동혁 2선 후퇴’ 압박 초강수…서울시장 추가 모집 ‘버티기’