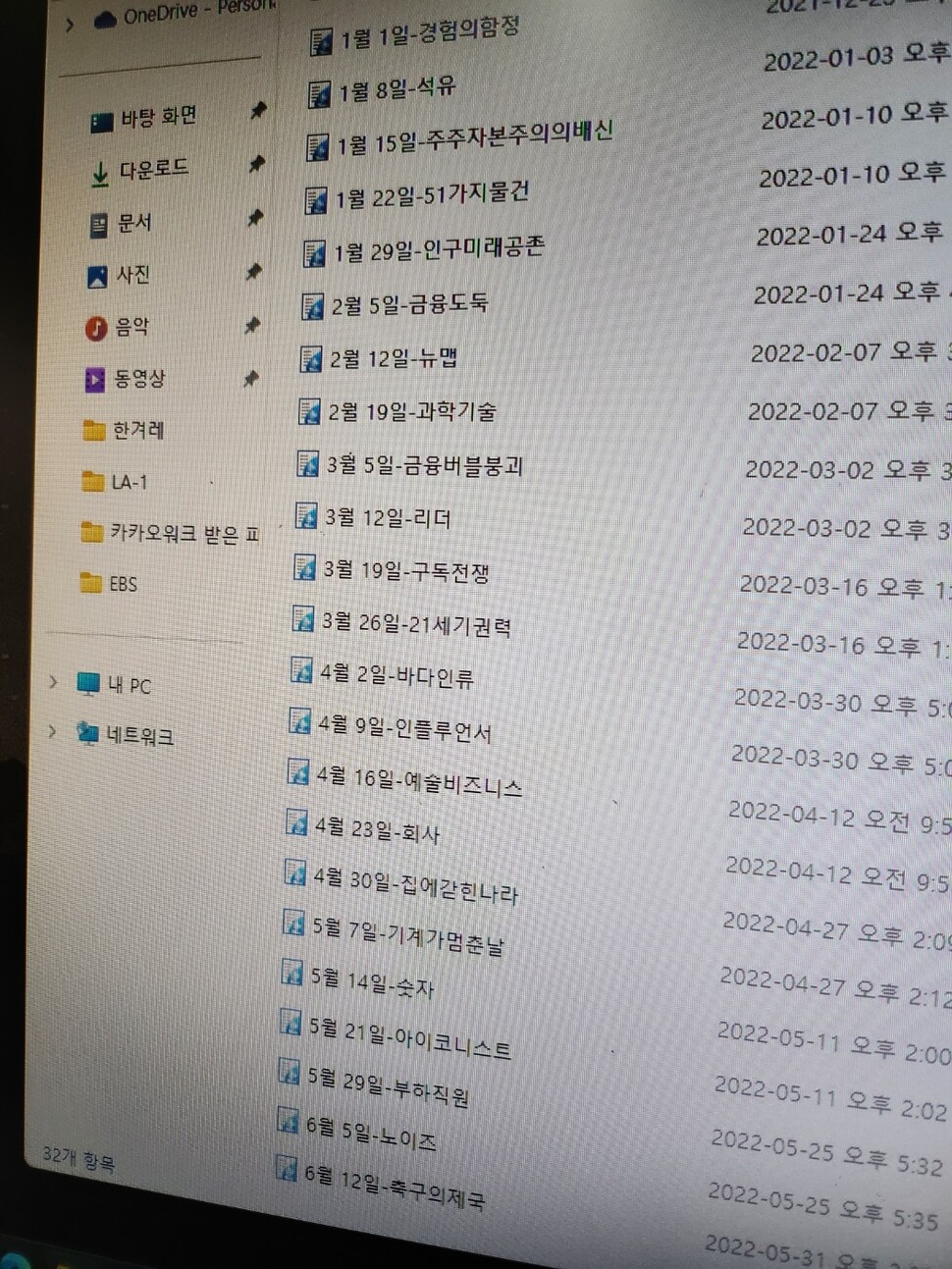

컴퓨터에 쌓인 폴더의 원고들. 장동석

기억이 정확하다면, 일간지에 첫 ‘신간 리뷰’를 쓴 것은 2011년 11월이었다. 아홉 해 전 세상을 떠난 (그리운) 구본준 기자가 당분간 <한겨레>에 신간 리뷰를 써달라고 했다. 하는 일 없이, 태평하게 세월만 보내는 후배가 눈에 밟혀 그랬을 것이다. 어쨌든 써보라며 처음 맡긴 책은 <프로이트>(교양인 펴냄)였다.

1·2권 각각 720쪽, 모두 합쳐 1440쪽의 책을 화요일 오후부터 목요일 새벽까지, 거짓말 조금 보태면 한숨도 못 자고 읽었다. 읽긴 했으나 쓰는 일은 별개 문제. 더욱이 써야 할 분량은 (고작) 원고지 7장. 새벽부터 궁싯거렸지만 무엇을, 어떻게 써야 할지 막막하던 목요일 11시50분께, 그에게서 전화가 왔다. 그는 이렇게 말했다. “퓰리처상 받을 거 아닌데, 이쯤에서 원고 넘기시죠.”

이 글을 쓰며 당시 썼던 원고를 찾아 읽었다. 지금도 어디 내놓기 부끄러운 글이 많지만, 그 원고는 실로 괴발개발이었다. (부탁드리건대, 제발 검색해서 보지 마시라!) 그 일 이후 책을 ‘받고, 선택하고, 읽는’ 일을 마칠 때면 항상 생각한다. ‘여기서 끝’이었으면 좋겠다고. 하지만 현실은 늘 ‘쓰는’ 일을 동반한다. 그것이 출판평론가 혹은 북칼럼니스트라고 불리는 사내가 가진 고민의 시작이자 끝이다.

책, 영화, 드라마, 음악, 미술 등 읽는 방식이 저마다 다른 것처럼 쓰는 방식도 저마다 달라야 한다고 요즘 목소리를 높이는 편이다. 나는 여전히 읽으면 ‘글’을 쓸 수밖에 없지만, 쓰는 일 역시 그 사람의 특성과 취향에 따라 달라질 수 있어야 한다. 어려서부터 학교에서 책을 읽고 독후감을 써야 한다고 가르친 탓에, 우리는 무조건 글을 써야 한다고 생각한다. 자기 생을 ‘글’로 쓸 줄 알아야만 경쟁력이 생긴다는 주장도 나름대로 일리가 있다. 글을 자꾸 쓰다보면 논리적이고 체계적인 생각과 습관을 체화할 수 있기 때문이다. 한때 글쓰기와 책쓰기 강좌가 유행한 것은 이런 이유도 한몫했다.

하지만 시대는 변했고, 모든 사람이 글을 쓸 수도 없다. ‘읽는 방식의 해방’이 필요하듯, ‘쓰는 방식의 해방’도 필요하다. 글쓰기에 재능이 없는 사람에게 억지로 글을 쓰라고 하는 것처럼 고역도 없다.

그럼 어떻게 해야 할까. 책을 읽었다고 치자. 사진을 잘 찍는 사람은 한 권의 책을 한 장의 사진으로 남길 수 있다. 잘 그린다면 그림을 그려도 무방하다. 작사·작곡을 한다면 한 권의 책은 노래로 화할 수도 있다. 실제 ‘페인팅 북리뷰’라는 장르를 개척한 화가도 있고, ‘북뮤지션’이라는 이름으로 활동하는 작가도 있다. 중요한 점은, 자기가 읽은 것을 왜 이런 방식으로 사진을 찍고, 노래를 만들고, 그림을 그렸는지에 대한 나름의 이유를 적절한 말로 설명할 수 있어야 한다는 것이다. ‘그냥’ ‘하다보니’와 같은 대답은 ‘글 쓰기 싫어서 그렇게 했어’라는 핑계일 뿐

이다.

종종 ‘쓰는’ 일만 없으면 출판평론가가 세상에서 가장 좋은 직업이겠구나, 생각한다. 세상이 그리 호락호락하던가. 모든 일에 시작이 있으면 끝이 있고, 좋은 게 있으면 나쁜 것도 있는 법이다. 당연히 (출판평론가는) 읽었으면 써야만 한다. 책을 ‘받고, 선택하고, 읽고, 쓰는’ 일의 연속이지만 출판평론가 하길 잘했다고 생각할 때가 훨씬 많다. 방바닥을 뒹구는 책먼지쯤은 잊은 지 오래다. 그 기쁨을 날마다 선사해주는, 책을 만드는 일에 어떤 방식으로든 연관된 모든 분에게 심심한 감사의 인사를 올리며 글을 마친다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

미 국방 “오늘 이란 공격 가장 격렬…결정적 패배까지 멈추지 않을 것”

이란 모지타바, 아버지의 ‘핵무기 금지 파트와’ 깨고 핵무기 가지나

‘명태균·김영선 무죄’ 선고 판사, ‘해외 골프 접대’로 500만원 벌금

“김정은 ‘두 국가’ 선언은 생존전략…전쟁 위험 극적으로 줄었다”

‘국힘 당원’ 전한길 “황교안 보선 나왔으니 국힘은 후보 내지 마”

![[단독] 조희대 대법, ‘재판소원법’ 대응 TF 꾸린다…헌재도 실무 준비 [단독] 조희대 대법, ‘재판소원법’ 대응 TF 꾸린다…헌재도 실무 준비](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0310/53_17731217429546_20260127500444.jpg)

[단독] 조희대 대법, ‘재판소원법’ 대응 TF 꾸린다…헌재도 실무 준비

이란 안보수장 “트럼프, 제거되지 않도록 조심하라”

윤석열 “출마하시라 나가서 싸우라”…선고 다음날 ‘내란 재판 변호인’ 독려

이 대통령 “대기업 ‘몰빵’은 성장 걸림돌…호랑이도 풀밭 있어야 살아”

‘초등학교 폭격’ 난타 당한 트럼프…“이란에 토마호크 판 적 없는데 무슨 소리”