일러스트레이션 이우만

1년에 두 번 명절 거사를 치르기 위해 끌려간 목욕탕. 힘센 젊은 엄마는 어린아이 사지를 쭉쭉 잡아당기며 때를 미는데, 나는 어찌나 아픈지 눈물이 찔끔 났다. 몸을 뒤로 빼면 엄마는 어깻죽지를 짝 소리 나게 때렸다. 무섭기만 하던 목욕탕이 견딜 만해진 건 할머니 덕분이다.

할머니의 작은 몸을 미는 건 조금도 힘들지 않았다. 할머니는 뜨거운 탕에 바싹 마른 몸을 담그고 눈을 감았다. 그러면 잠시 뒤 얼굴 전체에 몽글몽글 물방울이 피어났다. 그건 할머니 몸이 알맞게 불었다는 신호. 할머니 등을 밀고 있으면 옆에 있던 아주머니들이 내 머리를 쓰다듬고 지나가셨는데, 어떤 분은 아무 말 없이 내 등을 밀어주기도 했다. 그땐 그런 게 있었다. 버스를 타고 자리에 앉으면 앞에 선 이의 가방도 들어주었다. 지금은 누구도 서로 등을 밀자 하지 않고, 아무리 무거운 걸 들고 있어도 들어주겠다거나 맡기겠다고 안 하지만. 누구를 돕기는커녕 누구도 만나지 않고도 하루를 보낼 수 있다.

이른 아침, 차를 몰고 집을 나서는데 주유 경고등이 깜박였다. 평소 다니는 셀프주유소에서 기름을 넣고 다시 타려는데 차체에 먼지가 수북했다. 세차장에 차를 밀어넣고 컨트롤박스에 동전을 넣었다. 고압수와 거품을 번갈아 가며 차를 닦았다. 찬물을 뒤집어쓴 건 찬데, 내 몸이 으스스했다. 드라이브스루(승차 구매)가 있는 카페를 통과하기 전, 차 안에서 사이렌오더(원격 주문·결제)로 주문하니 통로를 빠져나올 때 점원이 차창 안으로 커피를 건네준다. 오전에는 문자와 전자우편으로 기념식 책자와 배너 시안을 업체 디자이너와 몇 차례 주고받았고 보고서를 썼다. 점심쯤 외근에 나섰다. 업무를 다 마치고 나니 조금 출출했다. 국숫집엔 점원은 보이지 않고 매장 입구엔 키오스크(무인정보단말)가 설치돼 있었다. 나는 화면이 시키는 대로 주문했고, 자리를 잡고 앉은 뒤 벽에 걸린 모니터에 뜬 번호를 보고 음식을 가져왔다. 우동은 국물이 짰다. 물은 셀프입니다, 라고 붙은 정수기에서 따뜻한 물을 받아 마시고 퇴식구에 식기를 반납했다. 외근을 마치고 퇴근 시간 지나 집에 돌아왔다. 차 뒷자리에 놓아둔 커다란 이불을 챙겨 24시간 셀프빨래방으로 향했다. 세탁기에 역시 동전을 넣고 설명서가 시키는 대로 조작하니 1시간 조금 넘어 건조까지 끝났다. 오늘 나는 아무와도 악수하지 않았고, 이렇다 할 대화도 나누지 않았다. 다만 무인 시스템 앞에 섰고 셀프로 서비스했다. 유통가에서는 이를 두고 사람과 어떤 접촉도 없다는 뜻의 언택트(Untact) 마케팅이라 부른다고.

차가워서 아득해질 때 최명희의 한 문단을 떠올린다. “맨 처음 서울로 전근이 되어 이 거대한 도시에 입성하였을 때, 무엇보다 그녀를 질리고 당황하게 했던 것은, ‘말’이었다. 단정하게 깎은 무색투명의 서울말, 그 매끄럽고 날렵한 말씨의 유리면에, 어디 깃들어 스며들 만한 모세혈관 한 오라기 붙잡을 수 없을 것만 같은 언어 언저리에서, 그녀는 잘못 날아든 나비처럼 서성거리며 맴돌았다.” 무색투명한 도시의 말이 횡행하던 곳에서 우리는 이제 어떤 말도 흐르지 않는 조용한 나날로 이동하고 있는 걸까.

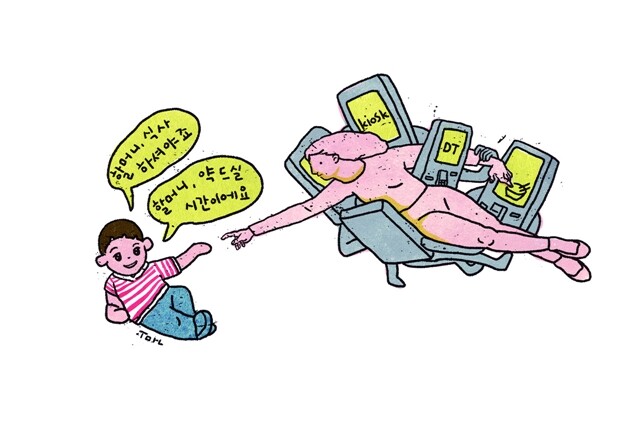

얼마 전 시골에 홀로 사는 할머니를 인공지능(AI)인 효돌이가 돌보는 사진을 신문에서 보았다. 효돌이는 할머니 일어나세요, 할머니 약 드실 시간이에요, 할머니 식사하셔야죠, 같은 저장된 말을 한다. 두 사람(?)을 함께 사진 찍어 제목을 붙인다면 ‘오래된 미래’쯤 될까. 가까운 사람들이 다 떠나고 나 역시 할머니가 될 땐, 더 ‘사람스러워진’ 효돌이가 나를 돌보게 될까. 모를 일이다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

이 대통령, 기획예산처 장관 후보에 박홍근·해수부 황종우 지명

‘윤석열 훈장 거부’ 전직 교사, 이 대통령 훈장 받고 “고맙습니다”

유럽도 ‘이란 겨냥’ 항모 등 전진 배치…중동 기지 공격 받자 대응

![이 대통령 지지율 6주 만에 내린 57.1%…“서울과 영남권서 하락” [리얼미터] 이 대통령 지지율 6주 만에 내린 57.1%…“서울과 영남권서 하락” [리얼미터]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0302/53_17724082363583_20260302500278.jpg)

이 대통령 지지율 6주 만에 내린 57.1%…“서울과 영남권서 하락” [리얼미터]

미군 사령부 ‘명중’ 시킨 이란…미 방공미사일 고갈 가능성 촉각

‘차관급’ 황해도지사에 배우 명계남 임명

‘그냥 한동훈’ 무소속 출마하나…최악 시나리오는 보수 분열→민주당 당선

나이 들어도 잘 내려놓지 못하는 사람들의 공통점

민주, ‘6·3 지선’ 서울·경기·울산 경선 확정…부산은 추가 공모

싱가포르 ‘이재명·김혜경 난초’로 환영…이 대통령 “정말로 영광”

![[단독]장동혁은 어떻게 단톡방에 포획되었나…1020명 참여 7개월 단톡방 메시지 24만건 분석해보니 [단독]장동혁은 어떻게 단톡방에 포획되었나…1020명 참여 7개월 단톡방 메시지 24만건 분석해보니](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0227/53_17722031912989_20260227501443.jpg)