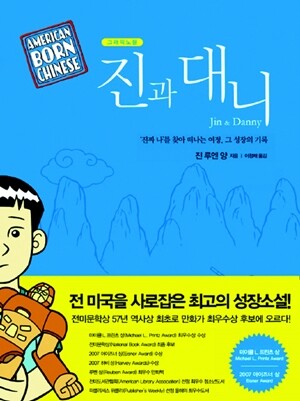

중학생 2학년인 진은 그날따라 자기 자신이 견딜 수 없을 정도로 미웠다. 중국계 미국 이민자 2세라는 이유로 받아온 선입견과 차별의 서러움이 한꺼번에 터져버렸기 때문이다. 물론 진은 미국에서 태어나 성장했다. 하지만 그 사실은 하나도 중요하지 않다. 우리는 외형에서 드러나는 시각적 요소로 타인을 정의하는 데 너무 익숙하지 않은가.

학교 친구들이 진을 ‘이방인’ 취급한 게 어제오늘 일이 아니었지만, 이제 더는 견뎌낼 수 없었다. 결국 진은 체념했다. 위축된 그는 잘못된 이야기도 순순히 받아들였고, 자신을 부정했으며, 언제나 함께해준 동양인 친구들의 마음에도 되돌릴 수 없는 큰 상처를 줬다.

진은 앵글로색슨‘처럼’ 되기로 마음먹었다. 염색을 하고 머리 스타일을 바꿨다. 거울에 비친 모습이 보기에 참 좋았다. 진은 생각했다. “새 얼굴엔 새 이름을 지어줘야 마땅하지. ‘대니’라고 하자.” 대니의 입가에는 미소가 절로 흘렀다. 지금보다 삶이 훨씬 좋아지리라는 확신이 들었다. 하지만 안타깝게도 그의 바람처럼 되지 않았다. 껍데기로만 채워진 대니는 진을 완전히 잃어버린다.

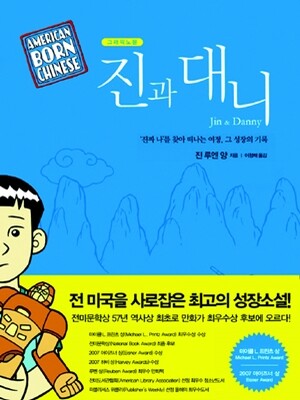

(비아북 펴냄)는 하나의 몸에 두 개의 문화가 공존하는 한 청소년의 정체성 문제를 다룬 작품이다. 이 책은 고등학교 선생님이자 이민자 2세대인 진 루엔 양의 자전적인 이야기로, 같은 문제로 방황하는 아이들과 성장통을 겪고 있는 청소년들에게 건네는 내밀하고도 애정 어린 조언이다.

이 작품에서 작가는 정체성이란 ‘선택’이 아니라 내가 누구인지 부정하지 않고 있는 그대로 받아들이는 순간부터 ‘시작’된다고 이야기한다. 따라서 그것은 ‘찾는 것’이 아니라 ‘형성해가는 것’이다. 피와 문화에 대한 지나친 얽매임은 진을 이방인으로 만들었고, 또한 지나친 단절은 대니를 껍데기가 되게 했다. 작가는 있지도 않은 답을 찾을 것이 아니라, 모든 것을 끌어안아 튼튼하게 뿌리내릴 수 있는 토양으로 만들어야 한다고 충고한다. 그리고 이를 위해 자기 자신을 존중하고 사랑해야 한다고 말한다. 진 루엔 양은 이야기한다. “너 자신의 이야기를 두려워하지 마라. 세상은 너의 이야기에 귀를 기울이고 있다. 내 이야기를 들었던 것처럼….”

는 사회적 측면에서도 우리에게 큰 시사점을 준다. 교육부에서 발표한 ‘2015 교육 기본통계’에 따르면 한국의 다문화가정 학생 수는 8만여 명으로 집계됐고, 3년 내에 10만 명을 넘을 것으로 예측하고 있다. 다문화가정과 외국인을 대하는 우리의 현주소는 어디쯤일까? 무지와 편견으로 진에게 ‘이방인’이란 그 무거운 꼬리표를 단 괴물이 혹시나 우리가 아닐지 생각하게 된다.

※카카오톡에서 을 선물하세요 :) ▶ 바로가기 (모바일에서만 가능합니다)

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

배현진 지역구 공천, 중앙당이 하기로…친한계 공천권 제한

‘사법개혁 3법’ 통과 앞…시민단체들 “법왜곡죄, 더 숙의해야”

‘윤석열 출국금지’ 국회 보고했다고…박성재 “야당과 결탁했냐” 질책

‘노스페이스’ 영원그룹 회장, 82개 계열사 은폐해 고발 당해

정부, ‘엘리엇에 1600억 중재판정’ 취소 소송서 승소…배상 일단 면해

조희대, 민주당 사법 3법 ‘반대’…“개헌 해당하는 중대 내용”

전한길은 ‘가질 수 없는 너’…가수 뱅크도 윤어게인 콘서트 “안 가”

서울중앙지법 부장판사가 대낮 음주운전…감봉 3개월

![[사설] 중국 도발한 주한미군 훈련, ‘단순 항의’로 끝낼 일 아니다 [사설] 중국 도발한 주한미군 훈련, ‘단순 항의’로 끝낼 일 아니다](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0222/53_17717529577243_20260222502024.jpg)

[사설] 중국 도발한 주한미군 훈련, ‘단순 항의’로 끝낼 일 아니다

몸에 피 한방울 없는 주검이 되어 돌아온 새 신랑