1988년 8월6일, 미국 뉴욕 톰킨스스퀘어 공원. 깊은 어둠이 깔리고 자정을 알리는 소리가 들려왔다. 대기하고 있던 경찰은 공원에 모인 사람들에게 퇴거 명령을 내렸다. 노숙자와 부랑아, 그리고 빈민이 점거한 톰킨스스퀘어 공원은 범죄의 온상이자 도시의 경관을 해친다는 이유로 며칠 전부터 야간 통행이 금지됐다. 공원은 ‘좀 먹고살 만한 이들’을 위한 장소로 재정비될 터였다.

하지만 노숙자와 부랑아들의 입장은 달랐다. 뉴욕의 쉼터나 뒷골목은 공원보다 더 위험했다. 동네 주민들도 마찬가지였다. 비록 하루하루 살아가는 신세지만 공원은 그들의 공간이었다. 그들은 경찰의 명령을 거부했다. “누구 공원인데? 우리 공원이라고!” 하지만 그들은 착각했다. 가난한 정도라면 ‘시민’일 수 있지만, 정말로 가진 게 하나도 없다면 그럴 수 없다는 사실을. 지저분한 정도라면 ‘인간’일 수 있지만, 몸에서 냄새가 진동한다면 그럴 수 없다는 사실을.

‘공공의 질서’와 ‘사회의 안정’은 그들에게 유죄를 선고했다. 자, 이제 불벼락이 떨어질 시간이다. 경찰은 비시민들에게 사납게 달려들었다. 법으로부터 버려진 사생아들도 폭력으로 대응하면서 사태는 걷잡을 수 없이 커진다. 시위는 다음날까지 계속됐으나 결국 경찰에 진압된다. 미국 역사는 이 사건을 ‘톰킨스스퀘어 공원 폭동’이라 기록하고 있다.

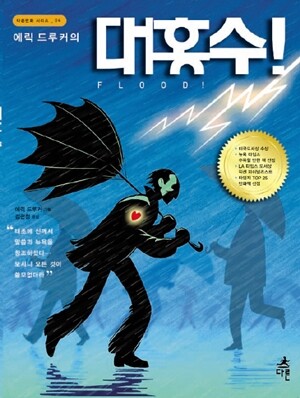

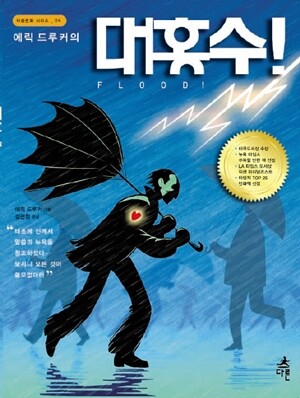

‘거리의 만화가’ 에릭 드루커는 이 사건으로 큰 충격을 받았다. 시위에 참여한 드루커는 거대한 뉴욕시가 그와 그의 친구들을 단지 빈민이라는 이유로 한입에 집어삼키는 모습을 목격했다. 그는 그가 할 수 있는 방법으로 계속 저항했다. 그는 쓰레기통을 뒤지며 사는 이들의 어두운 삶의 현주소를, 경찰의 폭력성을, 그리고 그 처참함 속에서도 우뚝 서 있는 인간의 자존감을 그린 포스터를 만들어 공원 주변에 붙이기 시작했다. 경찰은 포스터를 찢고 그를 체포했지만 드루커는 멈추지 않았다.

에릭 드루커의 (다른 펴냄)는 그때의 경험을 바탕으로 거대한 자본주의의 도시에서 매몰된 인간의 삶을 그리고 있다. 스크래치보드로 그린 딱딱하고 강렬한 이미지는 언어를 뛰어넘어 직접적으로 독자와 소통한다.

이 작품을 통해 비가 추적추적 내리는 심연의 뉴욕에서 더는 내려갈 곳이 없는 이들의 시선으로 세상을 바라볼 수 있다. 그제야 비로소 ‘소외’라는 단어가 무엇인지 몸서리치게 느낄 수 있다. 거리에는 사람들로 가득하지만, 빈민인 나에겐 아무도 관심이 없다. 원래 비슷하게 버는 놈들끼리만 돕고 사는 법이니까. 오늘도 누군가는 또 그렇게 세상으로부터 조용히 묻힐 것이다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

“이란, 카타르·쿠웨이트·UAE·바레인 미군기지·예루살렘에 미사일”

트럼프, 이란 국민에 “우리 작전 끝나면 정부 장악하라”

이스라엘, 이란 공격 시작…미국도 공격 참가

미·이스라엘 작전명 ‘장엄한 분노’…“이슬람 공화국 체제 붕괴 목표”

장동혁 “2억 오피스텔 보러도 안 와…누구처럼 똘똘한 한 채 아니라”

송언석, 천영식 8표차 부결에 “당 의원 일부 표결 참여 못해, 사과”

이 대통령 “개 눈에는 뭐만”…‘분당 아파트 시세차익 25억’ 기사 직격

트럼프의 공습 ‘이란 정권교체’ 가능할까…중동 장기광역전 우려

![한밤중 다리에 쥐나는 ‘하지정맥류’…“자연 회복 불가능, 빨리 치료” [건강한겨레] 한밤중 다리에 쥐나는 ‘하지정맥류’…“자연 회복 불가능, 빨리 치료” [건강한겨레]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0227/53_17721570592077_20260227501013.jpg)

한밤중 다리에 쥐나는 ‘하지정맥류’…“자연 회복 불가능, 빨리 치료” [건강한겨레]

대법관 ‘14명→26명’ 증원법 국회 통과