아파트 엘리베이터 안에서 코를 후비다 정수리가 따가운 느낌에 손을 멈춘다. 어김없이 카메라의 그 눈이 내려다보고 있다. 아파트 쓰레기 버리는 곳에는 종종 딱지 없이 버려진 ‘대형폐기물’에 대한 경고장이 붙어 있다. “00월 00일까지 가져가거나 딱지를 붙여놓지 않으면 CCTV로 확인하겠습니다. 이웃끼리 얼굴 붉히지 않도록 해주세요.”

일상다반사다. 폐회로텔레비전(CCTV)을 목격하는 일은. 그리고 위의 두 경우에서 알 수 있듯 현대의 CCTV는 비율적으로 ‘범인 적발’보다 ‘범죄 예방’에 더 많이 쓰이고 있음이 분명하다. CCTV로 녹화되고 모니터되는 곳은 소수의 사람들만 볼 수 있는 특정 통제실이다. 그리고 365일 24시간 켜 있을 CCTV로 녹화되는 데이터는 너무나 방대하다. 내 일거수일투족이 감시되고 있다고 하지만 사실상 ‘인지되고 있을 확률’은 매우 낮다는 얘기다.

영국 범죄학자 클라이브 노리스에 따르면 쇼핑몰에 설치된 80개의 카메라로 이루어진 CCTV에서 하루에 기록되는 사진은 1억7280만 개다. ‘쇼핑몰 정도의 공간’에 ‘고작 80개’라는 사실에 유념해야 한다. 결국 CCTV라는 눈은 “내가 보고 있으니 너 조심하라”는 예방 기제이자, 행동을 규격화하는 데 기여한다.

통제하기 힘든 정도의 데이터가 집적되고 있기 때문에 “도구라기보다는 우리 시대의 문화적 증거”이며 “실제라기보다는 사회의 상태”로서 이해되어야 한다(디트마어 카메러). 조지 오웰과 미셸 푸코가 익히 경고해온 ‘감시의 눈’은 이제 ‘받아들여야 할 일상의 상태’ 혹은 ‘문화’가 되어버렸다.

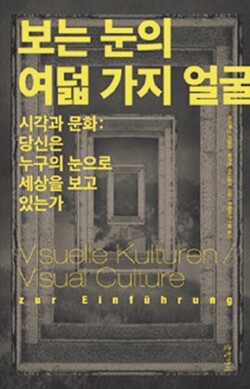

각각 철학과 문학을 전공했지만 ‘이미지학자’로서의 풍성한 연구물을 축적해온 마리우스 리멜레와 베른트 슈티글러가 쓴 에서 ‘본다’는 행위를 다면적으로 분석하며 ‘당신이 보고 있는 세상이 당신 스스로 보는 것이 맞는지’ 질문한다.

저자들에 따르면 과학이 주장하는 ‘시각적 객관성’이라는 가치도 이미 ‘시각문화적으로 코드화된 것’이다. 의학은 초음파기기, 심전도기기, 내시경 영상 등에 사로잡혀 있고 “천문학자·천체물리학자는 기기들이 제공하는 이미지들 없이는 장님이다.” 자아 정체성이 형성되는 데 시각적 대중문화의 힘은 결정적이며, 당신의 소비는 대부분 당신 앞에 펼쳐진 스펙터클이 결정한다. 신과 인간으로 나누든 동양과 서양으로 나누든 ‘권력’ 역시 ‘시선’을 점령한다.

정작 서구 이론은 언제나 이미지를 텍스트에 비해 결핍된 매체로 봐왔다. 철학이라는 학문은 이미지를 언어와의 관계에서만 생각했지 이미지 자체를 사유할 도구는 만들지 않았다. 학문과 문자의 영역이 이미지를 천대하는 사이 이미 이미지는 세상을 점령하고 도배했다.

언론에 종사하는 한 사람으로서 보자면 ‘뉴스의 대부분’은 오래전에 영상매체로 넘어갔다(‘대부분’이라는 단서 조항을 달 수밖에 없는 운명이다). 사람들은 이제 글보다 영상으로 세상을 이해한다. 짧은 사진에 글을 얹은 카드뉴스가 인기를 얻고 ‘카드뉴스 같은’ 책들이 베스트셀러다. 이런 현상들은 어김없이 ‘개탄스러운 무엇’으로 이해된다.

저자들은 이미지는 그 자체로 인지적 가능성이 있다고 말한다. “이미지가 사유의 또 다른 양식과 방식을 열어준다.” 그리하여 “이미지를 끊임없이 텍스트로 바꾸는 패권적 지배관계에서 이미지를 해방시”켜야 한다. 그러나 일상의 패권은 이미 텍스트에서 이미지로 넘어갔다. 현실에서 필요한 건 두 세계에서 균형을 찾는 일이다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

“윤석열 사면” 또 꺼낸 서정욱…“천년만년 민주당이 다수당 하겠냐”

홍준표 “당대표 목숨 건 단식 하는데…등에 칼 꼽는 영남 중진 X들”

미, 관세협상 두 달 만에 반도체로 ‘뒤통수’…“공장 안 지으면 관세 100%”

올겨울 가장 긴 ‘한파 위크’ 온다…화요일부터 엿새 연속 -15도 추위

국힘, 오늘 ‘이혜훈 청문회’ 불참…사회권 고수에 충돌 불가피

트럼프, 그린란드 파병 8개국에 “10% 관세”…유럽 “무역협정 중단”

![[단독] 다카이치 측근, 통일교 ‘한학자 보고’에 등장…“에르메스 선물” [단독] 다카이치 측근, 통일교 ‘한학자 보고’에 등장…“에르메스 선물”](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0118/53_17687290260485_1817687290109554.jpg)

[단독] 다카이치 측근, 통일교 ‘한학자 보고’에 등장…“에르메스 선물”

이 대통령 “‘지방선거 전 행정통합’ 안 하면 후회할 만큼 지원해라”

‘체포방해’ 선고 때 ‘공수처 수사권’ 인정…윤석열, 내란 재판도 불리할 듯

“북중미 월드컵 불참하자”…선 넘은 트럼프에 유럽 ‘일치단결’

![마침내 극우에 표 던진, 공장노동자 내 어머니 [21이 추천하는 새 책]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2026/0102/20260102502102.jpg)

![‘인류 죽음의 전문가’가 되짚는 남편의 죽음[21이 추천하는 새 책]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2025/1225/20251225502552.jpg)