젖을 향해 두 팔을 뻗어 진지하게 돌진하는 곤란이. <한겨레> 임지선 기자

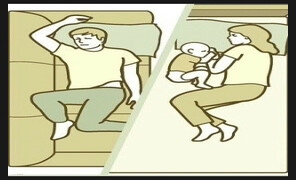

나는 젖소를 상상했다. 푸른 들판에 듬직하게 서서 누가 밑에서 조물락조물락 젖을 짜든 말든 멍한 표정을 짓는, 젖소를 상상했다. 젖을 짜는 손놀림이 조금 거칠어도 전혀 아프거나 간지럽지 않은 평온한 느낌. 모유 수유는 그런 느낌일 거라고, 딱 그 정도로만 생각했다. 이따위 착각은 아기가 젖을 빠는 순간 산산이 부서졌다.

아기가 태어나자마자 간호사는 아기를 씻겨 내 가슴팍에 안겨주었다. “젖을 물려보라”고 했다. 어어, 물려요? 첫 경험은 그렇게 순식간에 다가왔다. 하지만 아기는 세상에 나오느라 피곤했는지 젖을 잘 물지 않았다. 첫 경험은 실패였다.

다음날 산부인과 병실에서 아기에게 젖을 물렸다. 순간 ‘젖 먹던 힘’이란 이런 것이구나 느낄 수 있었다. 엄청 세다. 쫙쫙 빤다. 이 작은 아기가 온몸에 힘을 주며 내 젖을 빤다. 어어, 그런데 어엇! 아프다. 아기가 젖꼭지를 끝에만 물었는지 찢어지는 고통이다. 금세 상처가 났다. 그래도 아기만 잘 먹으면 됐지 뭐, 하며 대수롭지 않게 넘겼다.

젖을 먹인 뒤 아기를 내려놓는데 손이 덜덜 떨렸다. 아기에게 내 에너지의 전부를 빨린 듯 기력이 없다. 휘청휘청 침대에 쓰러져 잤다. 두유를 입에 꽂고 쓰러져 있다가 다음 수유 시간이 되면 좀비처럼 걸어나갔다. 수유를 할수록 다크서클이 판다처럼 드리워졌다. 젖소, 넌 어떻게 서 있었던 거냐.

뒤늦게야 잘못된 수유 자세로 젖에 상처가 났으며, 일단 상처가 나면 끝없는 고통이 시작된다는 사실을 알게 됐다. 이미 늦었다. 상처는 났고, 아기는 먹어야 한다. 매일 심호흡을 한 뒤 찢어진 젖꼭지를 아기의 입에 밀어넣었다. 아기는 세상 그 무엇보다 간절히 원하던 이것을 절대로 놓치지 않겠다는 듯 힘차게 젖을 빤다. 아아앗! 비명을 지른다. 아기가 놀랄까봐 내 입을 틀어막는다. 눈물이 핑 돈다. 강렬한 고통이 10초 정도 몸을 뒤틀게 만든다.

산후조리원 수유실에서 쪼르륵 앉아 젖을 먹이던 산모 동지들은 모두 각자의 고통에 몸부림쳤다. 누군가는 유선이 너무 발달해 부풀어오른 가슴이 아파서 울고, 어떤 이는 출산 후유증으로 소변줄을 꽂고 앉아 젖을 먹이며 울고, 누군가는 짧은 유두에 실리콘을 덧붙이고 아기에게 먹어보라 사정을 했다. 누군가 울면 모두 숙연해진다. 그 고통을 알아서다. 그래도 먹인다. 놀라운 일이다.

살점이 떨어져나간 한쪽 젖꼭지는 한 달이 지나자 조금씩 아물어갔다. 그쪽이 다 아물기도 전에 이번엔 반대쪽 젖꼭지에 피멍울이 생겼다. 피멍울을 어찌하나 고민하던 찰나 아기가 힘차게 빨아 피멍울을 터뜨려주었다. 이제 양쪽 젖에 상처다. 눈물을 주룩주룩 흘리며 젖을 먹였다. 아기는 젖을 빨다 방긋 웃는다. 그 모습에 울다 웃는다.

이렇게 힘든 일을, 왜 세상은 내게 30여 년 동안 비밀로 했을까. 내가 알지 못하는 인생의 비밀은 얼마나 더 남은 걸까. 학교에서도 회사에서도 TV에서도 신문에서도 가르쳐주지 않았던 모유 수유의 어려움. 아프고 힘들고 기쁘고 따뜻하고 사랑스러운 느낌이 한꺼번에 몰려드는 이 기이한 행위를 난 오늘도 하루 종일 반복하고 있다.

임지선 한겨레 기자 sun21@hani.co.kr

*이 글은 육아 사이트 ‘베이비트리’(http://babytree.hani.co.kr/)를 통해서도 보실 수 있습니다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

태진아 “전한길에 법적 대응”…일방적으로 콘서트 참석 홍보·티켓 판매

몸에 피 한방울 없는 주검이 되어 돌아온 새 신랑

트럼프, ‘슈퍼 301조’ 발동 태세…대법원도 막지 못한 ‘관세 폭주’

‘어디서 본 듯한’....국힘 이정현 야상 점퍼 ‘시끌’

내란 특검 “홧김에 계엄, 가능한 일인가”…지귀연 재판부 판단 ‘수용 불가’

![지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰] 지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0220/20260220502864.jpg)

지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]

![[단독] 군 특수본, ‘선관위 장악 지시하달’ 정성우 전 방첩사 1처장 기소 [단독] 군 특수본, ‘선관위 장악 지시하달’ 정성우 전 방첩사 1처장 기소](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0222/53_17717357343273_20260222501198.jpg)

[단독] 군 특수본, ‘선관위 장악 지시하달’ 정성우 전 방첩사 1처장 기소

아내 이어 남편도 ‘금메달’…같은 종목서 나란히 1위 진풍경

‘2관왕’ 김길리, ‘설상 종목 첫 금’ 최가온 제치고 한국 선수단 MVP 올라

![“저긴 천국이네”…집에서 삶 마감 가능한 일본 시스템 [.txt] “저긴 천국이네”…집에서 삶 마감 가능한 일본 시스템 [.txt]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0212/20260212504997.jpg)

“저긴 천국이네”…집에서 삶 마감 가능한 일본 시스템 [.txt]