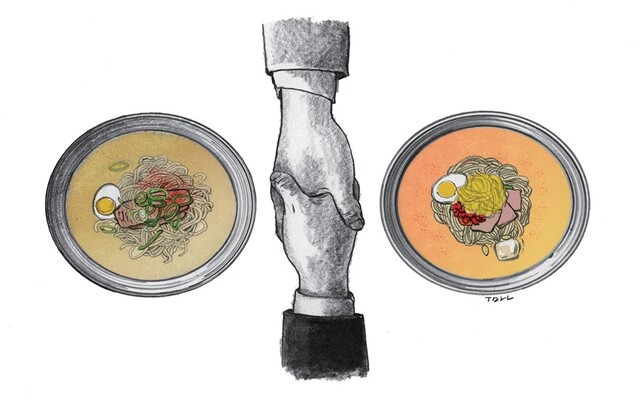

일러스트레이션/ 이우만

나는 북한 냉면을 먹어본 적이 있다. 2005년 금강산에서다. 당시 영화잡지에서 일하던 나는 이산가족 상봉을 주제로 한 영화 촬영 현장을 취재하기 위해 금강산에 갔다. 한국 관광객이 금강산을 여행할 수 있던 남북의 호시절이었다. 두근두근했다. 북한 사람들을 직접 만날 수 있어서도 아니다. 설악산이 고개를 푹 숙인다는 금강산의 아름다움을 직접 볼 수 있어서도 아니다. 무엇보다 나는 냉면이 먹고 싶었다. 북한에서 먹는 진짜 평양냉면 말이다.

처음 평양냉면을 먹었던 날을 기억한다. 선배의 추천으로 필동면옥에서 처음 들이켠 육수의 맛을 나는 이렇게 표현했던 것같다. “행주 빤 물 같아요.” 밀면의 고장 부산에서 온 나에게는 새콤달콤하지 않은 것은 육수가 아니었다. 윗니와 아랫니가 닿기 전에 뚝뚝 끊어지는 면은 면이 아니었다. “이걸 무슨 맛으로 먹어요?” 선배가 답했다. “세 번째 먹으면 맛을 알게 될 거야.” 정말이었다. 세 번째 먹는 순간 나는 평양냉면과 깊은 사랑에 빠졌다.

금강산 구룡계곡 입구의 목란관에 들어서자 심장이 터질 것 같았다. 평양냉면과는 다르다고 했다. 금강산 냉면은 메밀과 감자녹말을 섞어 면을 만든다. 육수는 소고기가 아닌 돼지고기와 닭고기, 동치미를 쓴다. 목란관은 옥류관이 아니다. 하지만 크게 낙담하지는 않았다. 평양과는 다르지만 결국 북한 냉면은 북한 냉면이다. 볼이 발갛게 상기된 웨이트리스가 냉면을 내 눈앞에 놓았다. 심장이 아니라 혀가 기대감으로 부풀어올라 터질 것 같았다.

달랐다. 상상하던 북한 냉면의 맛과는 달랐다. 과일이 냉면에 들어간 것도 놀라웠다. 진하고 매운 양념장이 이미 올라가 있는 것은 충격이었다. 육수를 들이켰다. 새콤달콤했다. 나는 또 충격을 받았다. 그렇다면 내가 지금까지 서울의 평양냉면 전문점에서 먹었던 그 냉면들은 본토의 냉면과 다르다는 말인가. 함께 갔던 기자 한 명이 말했다. “서울에서 먹는 평양냉면이 훨씬 평양냉면 같아.” 반세기를 떨어져 사는 동안 서로가 생각하는 ‘원조’의 개념이 이미 서로 가까이 다가갈 수 없을 정도로 달라져버린 셈이다.

남쪽으로 돌아오는 버스를 탔다. 철조망이 도로 양옆으로 끝없이 이어졌다. 겨울이었다. 멀리서 아이 둘이 들판을 내달리며 놀고 있었다. 아이 하나가 멈췄다. 멍하니 제자리에 서서 내가 탄 버스를 바라보고 있었다. 손은 흔들지 않았다. 너무 멀어서 얼굴도 제대로 보이지 않았다. 나는 살짝 손을 흔들었지만 아이는 전혀 눈치채지 못했을 것이다. 마음과 마음이 닿았다는 낯간지러운 표현은 쓰지 않겠다. 빼빼 마른 임팔라들이 뛰어노는 아프리카 평원을 관광하러 간 사파리 관광객이 된 기분이었을 따름이다. 그로부터 3년 뒤, 한국 관광객이 산책을 나갔다가 북한군에게 총을 맞고 죽었다. 금강산 관광지구는 완전히 닫혔다. 천안함, 연평도 사건이 이어졌다. 목란관 냉면을 영원히 다시 먹지 못할 수 있겠다는 생각이 들었던 것도 그즈음이다.

기적적으로 남북은 대화를 재개했다. 남쪽 걸그룹 레드벨벳이 옥류관에서 냉면을 먹었다. 남북 정상회담에 오를 냉면은 옥류관 요리사가 만든다. 통일에 딱히 관심 없는 당신이 이번 대화의 성공을 바라는 이유가 오로지 진짜 평양냉면을 맛보고 싶어서라면, 그 이유는 매우 이치에 맞고 합당하다고 생각한다. 적어도 남북은 서로의 냉면을 맛볼 자격이 있다. 나는 겨울의 금강산 평원을 내달리던 그 소년 역시 서울의 평양냉면을 먹을 수 있기 바란다. 물론 그 소년은 이렇게 말할 것이 틀림없다. “행주 빤 물 같습네다, 동무.”

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

보복 나서는 이란 “미 항모 4발 타격”…미국 “미사일 근접 못해”

하메네이 참석 회의 첩보 입수…거처 등에 ‘폭탄 30발’ 투하

이란 최소 200명 사망…CNN “보복으로 미국 본토 공격 가능성”

국힘, 필리버스터 백기투항…TK여론 악화로 행정통합법 처리 ‘다급’

![‘조희대 대법원장’ 자체가 위헌이다 [아침햇발] ‘조희대 대법원장’ 자체가 위헌이다 [아침햇발]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0301/53_17723445090457_20260301501521.jpg)

‘조희대 대법원장’ 자체가 위헌이다 [아침햇발]

미군 사령부 ‘명중’ 시킨 이란…미 방공미사일 고갈 가능성 촉각

“장동혁, 윤석열 껴안더니 부정선거 음모론까지”…개혁신당 비판

말에 ‘뼈’ 있는 홍준표…배현진 겨냥 “송파 분탕치는 정치인 정리해야”

하메네이 전권 위임받은 라리자니 “미국, 후회하게 만들겠다”

![왜 부자는 수돗물 마시고 가난하면 병생수 마실까 [.txt] 왜 부자는 수돗물 마시고 가난하면 병생수 마실까 [.txt]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0301/53_17723391952718_511772339139994.jpg)

왜 부자는 수돗물 마시고 가난하면 병생수 마실까 [.txt]