▣ 이계삼 경남 밀양 밀성고 교사

점심을 먹기 위해 늘 다니는 학교 근처 청국장집에 갔다. 식탁 위에는 누군가 보다가 놓고 간 이 놓여 있었다. 밥을 기다리며 생각 없이 뒤적거리다 ‘한국을 이끌 60인’이라는 연재기사란에 김영란 대법관이 소개된 지면에 눈길이 머물렀다. 최초의 여성 대법관으로 사계의 주목을 모으는 그는 이른바 ‘얼짱 각도’라는 측면 프로필 속에서 화사하게 웃고 있었다.

그는 퇴임 뒤 계획을 묻는 기자의 질문에 ‘돈’은 남편한테 벌라 하고(부군 강지원 변호사가 아내의 대법관 임명 뒤에 방송국 출입이 뜸해진 이유가 갑자기 궁금해졌다), 아르헨티나의 문호 보르헤스가 하버드대에서 강의했듯이 자신도 시나 음악에 대한 강의를 하고 싶다는 포부를 밝힌다.

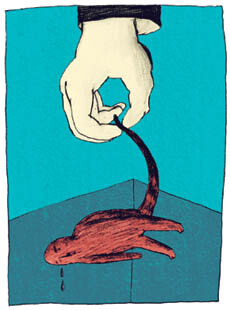

김영란·김종대 판사와 도롱뇽

집에서 받아보는 에서 김종대 창원지법원장을 소개한 기사를 읽었다. 법원 직원들과 함께 추어탕집에서 소탈한 점심상을 들면서 그는 지극한 자식 사랑을 자랑했고, 예의 그 ‘이순신 정신’을 언급하고 있었다(그는 ‘이순신 평전’을 쓰기도 했다). 그는 탁월한 중재 능력을 보여준 판사로서, 법원가에서는 ‘조정의 달인’으로 불린다고 한다.

무참한 기분으로 이 글을 쓴다. 김종대 창원지법원장과 김영란 대법관. 그들은 모두 ‘도롱뇽 소송’의 2심, 3심 재판관이었다. 어설픈 기독교도인 나는 기도하는 마음으로 그들의 판결을 기다린 적이 있었다.

2003년 겨울, 울산지법에서 진행된 도롱뇽 소송 1심 심리를 방청한 적이 있다. 고속철도시설공단 쪽의 어느 박사님은 증인으로 출석해서 이동준 변호사의 추궁에 진땀을 빼고 있었다. 그 박사님은 터널공법에 대해 주저리주저리 답하다가 나중에는 자기 전공은 소음진동 분야라서 잘 모른다는 말만 반복하기에 좀 우습고 고개가 갸웃거려졌다. 증언이 끝나고 정회가 선언되자, 증언대에서 내려온 그 박사는 다음 증언을 맡은 공단 쪽 증인에게 쓴웃음을 지으며 이렇게 속삭였다. “매는 먼저 맞는 게 좋은 거야.” 재판정 앞쪽에 앉은 나는 그 이야기를 똑똑히 들었다. 이건 더 볼 것도 없는 재판이군, 나는 그때 그렇게 믿었다. 그런데 그게 그렇지가 않았다. 1심에서 3심까지 모두 공단 쪽의 완승이었다. 1심에서 3심에 이르는 동안 지율 스님은 58일, 100일 그리고 120일이 넘는 기간을 단식했다. 그 세 차례 단식을 통해 스님이 요구한 것은 “제대로 된 환경영향평가를 한 번이라도 해달라”는 것이었다.

2004년 한여름, 청와대 앞에서 스님이 58일을 굶었을 때 환경부 장관이 환경영향평가를 약속했다. 그런데 2심을 맡은 당시 부산고법 김종대 부장 판사는 애초의 호언과 달리 공단의 버티기에 힘없이 무너졌다. 딱 사흘 동안 이뤄진 조사를 ‘환경부가 실시한 적법한 조사’로 받아들여 서둘러 재판을 종결지었고, 재판 속기록조차 파기했다. “내게는 아직도 열두 척의 배가 있습니다”는 이순신 장군의 말씀을 저서 제목으로 채택한 분의 판단으로는 너무나 졸렬했다.

지율 스님은 다시 100일, 120일 단식으로 죽음 바로 직전까지 갔다 왔다. 그사이, 겨우 6개월 간의 민관합동 조사가 이루어졌다. 양쪽의 엇갈림은 여전했지만, 물 한 방울 새지 않는다, 환경에 아무 영향이 없다는 공단의 주장은 이미 뿌리가 뽑혔다. 그리고 이미 공사현장 근처에는 심각한 물빠짐이 확인되고 있었다. 그리고 대법원 판결이 내려졌다. 나는 이기기를 기대하지 않았다. 세상일이 호락호락하지 않다는 것을 처절하게 배웠기 때문이다. 다만, 이 모든 불가능과 무기력과 폭력적인 매도를 뚫고, 무릎걸음으로 버텨온 처절한 노력들이 판결문의 한 자락에라도 서려 있기를 기대했다. 주심을 맡은 김영란 대법관의 그 이름 석자에 마음 설레기도 했다. 그러나 그렇지 않았다. 대법원은 이렇게 적시했다. 1. 도롱뇽은 이 소송에 참여할 자격이 없다. 2. 적법하게 진행된 조사(물 한 방울 새지 않는다는 그 유명한 대한지질공학회 보고서)와 사흘간의 재조사로 이미 충분하므로 아무 하자가 없다. 끝. 그러므로 지난 4년간 지율 스님의 몇백 일간의 주림과 41만 ‘도롱뇽의 친구들’, 거기에 공명해 제 이름을 올린 90여 명의 국회의원들, 그 모든 노력들은 대법원 입장에서는 아무 쓸데없는 짓이었다.

자연의 미물들은 법 때문에 고통스럽다

그래서 나는 무참하다. 인간의 고통과 사랑, 미래에 대한 연민을 거세함으로써 존재하는 법의 정신은 제정신이 아니다. 법 없이도 살 사람들, 법이 뭔지도 모르는 자연의 미물들은 인간의 법 때문에 고통스럽다. 그 속에서도 법의 영광은 여전히 반짝인다. 김영란 대법관, 김종대 창원지법원장, 이 두 ‘명판관’을 좇아 수많은 여성 대법관, ‘조정의 달인’들이 영광을 향해 달음질치리라. 그들 모두가 날마다 행복하기를….

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![[사설] 노태악 후임 대법관 제청 안 하는 조희대 대법원장 [사설] 노태악 후임 대법관 제청 안 하는 조희대 대법원장](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0302/53_17724442937947_20260302502331.jpg)

[사설] 노태악 후임 대법관 제청 안 하는 조희대 대법원장

![[단독] 정보사, 계엄 전 9개월간 ‘잠수정·동력 PG’ 북한 침투 훈련했다 [단독] 정보사, 계엄 전 9개월간 ‘잠수정·동력 PG’ 북한 침투 훈련했다](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0302/53_17724435748156_20260302502367.jpg)

[단독] 정보사, 계엄 전 9개월간 ‘잠수정·동력 PG’ 북한 침투 훈련했다

트럼프 ‘기만 전술’ 논란…이란 공습 명령 뒤에도 ‘협상’ 뉘앙스

‘이란 공습’에 장동혁 “김정은의 미래” 박지원 “철렁해도 자신감”

‘윤석열 훈장 거부’ 전직 교사, 이 대통령 훈장 받고 “고맙습니다”

미군 사령부 ‘명중’ 시킨 이란…미 방공미사일 고갈 가능성 촉각

나이 들어도 잘 내려놓지 못하는 사람들의 공통점

![이 대통령 지지율 6주 만에 내린 57.1%…“서울과 영남권서 하락” [리얼미터] 이 대통령 지지율 6주 만에 내린 57.1%…“서울과 영남권서 하락” [리얼미터]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0302/53_17724082363583_20260302500278.jpg)

이 대통령 지지율 6주 만에 내린 57.1%…“서울과 영남권서 하락” [리얼미터]

이란 혁명수비대 “호르무즈 지역 송유관도 공격 대상”

노태악 오늘 퇴임…‘후임 제청’ 없어 대법관 공백 현실화

![[단독]장동혁은 어떻게 단톡방에 포획되었나…1020명 참여 7개월 단톡방 메시지 24만건 분석해보니 [단독]장동혁은 어떻게 단톡방에 포획되었나…1020명 참여 7개월 단톡방 메시지 24만건 분석해보니](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0227/53_17722031912989_20260227501443.jpg)