2000년 2742원이던 자장면 평균 가격은 2022년 5769원으로 2배 이상 뛰었다. 이 기간 소주는 66.3%(830→1380원), 삼겹살은 278.6%(3800→1만4385원) 가격이 올랐다. 2022년 2월 한국소비자원이 발표한 ‘생활물가’ 자료다. 국민 주곡인 쌀 가격은 어떨까. 산지쌀값, 즉 도정한 쌀이 미곡종합처리장(RPC)에서 마트로 넘겨지는 도맷값은 20㎏ 기준 2000년 9월 3만9942원에서 2022년 9월 4만393원으로 451원(1.1%) 올랐다. 오랫동안 식당에서 공깃밥 한 그릇 가격이 1천원으로 유지됐던 비결이다.

쌀값 결정 구조에서 답을 찾을 수 있다. 먼저 수확철인 10~12월 지역농협 미곡종합처리장 134곳과 민간 미곡종합처리장 65곳이 농가에서 쌀을 사들이며 ‘쌀 원가’가 각각 형성된다. 이 쌀이 창고에서 보관되다 1년 내내 도정돼 대형마트 등을 통해 유통, 우리 밥상에 오른다.

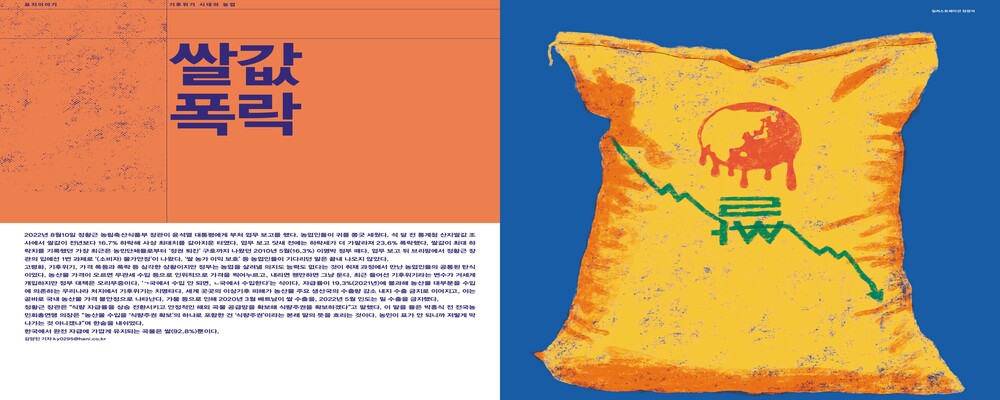

기본적으로 소비량과 생산량이 쌀값 결정에 영향을 미친다. 유통비용도 언급된다. 그런데 중요 변수는 따로 있다. 정부가 천재지변 등 비상상황 대비와 쌀 수급 균형을 위해 사들이거나 방출하는 ‘공공비축미’다. 쌀 자급률은 완전자급에 가깝게 유지되기 때문에 한 해 생산량의 10%가 넘는 30만~50만t의 비축미를 어떻게 운용하는지는 시장가격에 절대적인 영향을 미친다. 쌀값이 ‘정치적·인위적 가격’인 이유다. 쌀값이 45년 만에 최대치로 폭락한 것에 “책임은 정부에 있다”는 농업인들의 지적에, 정부가 “45만t을 추가로 사들이겠다”(9월25일)며 별다른 반박을 못하는 이유도 여기에 있다. 농산물 수급 균형과 농민 이익 보호는 헌법(제123조 4항)이 규정한 국가의 의무다. ‘갈아엎은 논에도 봄은 오는가’ 표지이야기(제1433호)를 보고 자식처럼 키운 나락을 갈아엎는 농민들을 위로하는 독자가 많았다. 그러면서도 ‘내가 접하는 쌀값은 여전히 비싼 것 같다’는 의견이 적지 않았다.

농산물 가격엔 ‘기준’이 없다. 경매에 의존하고 기후변화로 수확량 변동이 커지는 바람에 거의 매년 폭등·폭락하는 밭작물도 마찬가지다. 어느 정도 가격이 적정한지 판단하기가 모호하다.

농업인들은 물가인상률 등을 고려해 최저임금처럼 쌀 등 농산물의 ‘공정가격’을 사회적으로 합의하자고 제안한다. 쌀의 경우 20㎏에 6만원(도맷값 기준)을 제시했다. 밥 한 공기 가격을 기준으로 하면 300원이다. 현재보다 100원 오르는 셈이다. 참고로 쌀 등급은 ‘품질’이 아닌 ‘물량’에 따라 결정된다. 그런데 8월10일 정황근 농림축산식품부 장관이 대통령에게 보고했다는 5가지 업무계획에는 ‘청년 농업인 3만 명 육성’이 포함됐다. 땀 흘려 일해 거둔 수확물이 제값을 받을지 불투명한 상황에서 일시적 지원만으로 청년이 농촌에 잘 정착할까. 농식품부 관료도 꿈같은 얘기를 던져본 건 아닐까.

김양진 기자 ky0295@hani.co.kr

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![법정의 참 군인과 비굴한 군인 [왜냐면] 법정의 참 군인과 비굴한 군인 [왜냐면]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0204/53_17702022240809_20260204503792.jpg)

법정의 참 군인과 비굴한 군인 [왜냐면]

![[속보] 명태균·김영선 ‘공천 대가 돈거래’ 의혹 무죄 [속보] 명태균·김영선 ‘공천 대가 돈거래’ 의혹 무죄](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0205/53_17702691703985_20260205502226.jpg)

[속보] 명태균·김영선 ‘공천 대가 돈거래’ 의혹 무죄

박근혜 대구 사저, 가세연에 가압류…빌린 10억 못 갚아

박영재 법원행정처장 “이 대통령 선거법 사건 파기환송, 헌법·법률 따른 판결”

![이 대통령 지지율 63%…민주 41% 국힘 22% [NBS] 이 대통령 지지율 63%…민주 41% 국힘 22% [NBS]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0205/53_17702584059712_20260205501484.jpg)

이 대통령 지지율 63%…민주 41% 국힘 22% [NBS]

경찰, 강선우·김경 구속영장 신청…‘1억 공천헌금’ 혐의

감사원 개혁 의지 있나?…김혜경 여사 보좌 임선숙 감사위원 ‘속전속결’ 취임

장동혁 “선거권 16살로 낮추자”…민주 “반대하다 갑자기 왜”

![‘찬성 61%’ 다주택 양도세 중과 유예 종료 [NBS] ‘찬성 61%’ 다주택 양도세 중과 유예 종료 [NBS]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0205/53_17702603608109_20260205501669.jpg)

‘찬성 61%’ 다주택 양도세 중과 유예 종료 [NBS]

‘서해 피격’ 무죄 박지원, 윤석열 고소…“정적 제거에 국민 죽음 악용”