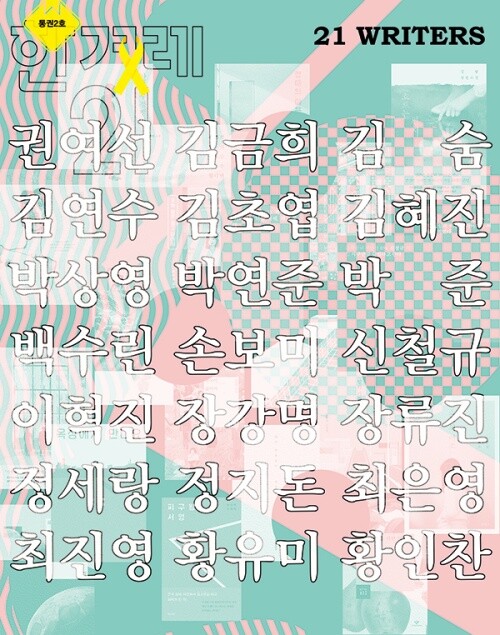

1326호 표지이미지

“이제 3명 남은 건가.”

“제가 더 빨리 올리겠습니다.”

“한 명은 누구죠?”

“자진 납세합니다.”

“편히 쓰세요. 제가 제일 늦게 넣을게요.”

8월11일 저녁 7시 <한겨레21> 단체대화방에 올라온 메시지에 다급함이 묻어납니다. ‘<한겨레21>이 사랑한 작가 21명’이라는 주제로 엮은 통권2호에 <한겨레21> 기자 13명과 사내외 필자 8명이 참여했는데, 누가 꼴찌로 마감할지 치열한 눈치작전이 펼쳐졌습니다. 그러나 누구도 마감시각(밤 12시)을 넘기지 않았습니다.

흔들리는 눈빛으로 시작했지만 결국 문학잡지, 정확히는 작가 인터뷰집을 만들어냈습니다. “새로운 경험에 열려” 있었고, “실패(하더라)도 그 자체로 남는 게 있”어 “하고 후회하는 게 안 하고 후회하는 것보다 낫”다고 믿었기에 가능했습니다.1)

지난 6월 ‘코로나 뉴노멀’ 통권1호(제1315·1316호)를 제작한 뒤 지쳐 나가떨어져, 다시는 통권호 작업을 하지 말자고 고개를 내저었습니다. 표지에 ‘통권1호’라고 쓰지 말고 ‘통권호’라고 썼어야 했다는 늦은 후회가 밀려왔습니다. 그러나 일주일간의 휴가로 힘들었던 기억이 가물가물해지자 통권2호 주제를 궁리하게 되더군요.

8월 여름휴가철 딱 한 권만 들고 가도 즐거워질 수 있는 무엇이면 좋겠다고 생각했습니다. 코로나19로 몸이 옴짝달싹 못하니 마음만은 나래를 펼쳤으면 했습니다. 구둘래 기획편집팀장이 시·소설을 쓰는 작가를 인터뷰하자고 제안했습니다. 재밌을 것 같았습니다. 누구든 만날 수 있는 게 기자지만 <한겨레21> 기자 대부분은 정치·경제·사회 분야만 취재한 터라 시인·소설가를 인터뷰한 경험이 없기 때문입니다. 베테랑 기자들이 ‘처음’이라는 순간을 다시 마주할 때 폭발하는 긴장감과 생생함을 담고 싶었습니다.

통권2호 미션을 듣고는 기자들의 눈빛이 흔들리더니 작가를 인터뷰해 “기사를 쓸 자격이 있을까요”라고 물었습니다. 만나고 싶은 작가를 스스로 선택하기로 하자고 다독였습니다. 최근 몇 년간 주목받은 젊은 시인·소설가들 이름을 칠판에 적어놓고는 기자들이 작가를 고를 순서를 먼저 제비뽑기했습니다. 13개 번호표가 든 노란 종이가방에서 번호를 확인할 때마다 웃음과 탄식이 엇갈렸습니다. 뽑기 순서대로 13명이 한 명씩 ‘내 작가’의 이름을 외치자 또다시 탄식과 웃음이 터졌습니다.

인터뷰 섭외는 공격적이었습니다. 에이전시가 거절하더라도 작가 연락처를 받아 문자메시지와 전자우편을 보내 간곡히 부탁했습니다. 코로나19 등 여러 이유로 대면을 거절해도 영상·전화·서면 인터뷰를 다시 요청했고 결국 대부분 ‘1순위’가 성공했습니다. 작가의 작품을 모두 읽고 만난다는 원칙을 세운 기자들이 서점과 도서관에서 조달해온 책을 벼락치기 시험공부를 하듯 읽어젖혔습니다. 취재를 하다가도, 기사를 쓰다가도, 편집을 하다가도 시와 소설을 꺼내 들었습니다. 기나긴 장마를 문학과 함께 보내는 7월의 뉴스룸은 신선했습니다.

8월 초 사내외 필자들의 원고부터 속속 도착했습니다. <한겨레21> 기자들의 글도 하나둘 올라왔습니다. ‘최초의 독자’로서 몇몇 궁금한 점에 코멘트를 달며 보완 요청했습니다. 그때부터였습니다. 행복해지기 시작한 것은. 늦은 밤 소박한 술과 안주를 차려놓고는 작가와 마주 앉아 일상의 고단을, 글쓰기의 희비를, 앞날의 불안을 이야기하는 듯했습니다. 그 옆에 다소곳이 앉은 기자들이 그가 얼마나 괜찮은 사람인지 귓속말로 조곤조곤 말해주는 듯도 했습니다. 아, 낯선 사람을 알아가는 흐뭇함이 얼마 만인가요. 사람을 만나고 나니 그의 시가, 소설이 한층 다감하게 다가왔습니다. <한겨레21>이 사랑한 ‘우리 작가’를 소개합니다.

그는 “영감이 와야 쓴다. 독창적인 이야기가 있다는 말을 믿지 않”습니다.2) “갑자기 영감이 번뜩여 모든 게 해결되는 일은 없”으니까요. “계속 고민하고 다듬고 조율하면서 만들어내는 것”이 글이라고 생각합니다.3) 그래서 정해진 루틴(반복 일상)대로 살며 성실하게 써내려갑니다. “늘 오전 10시쯤이면 일거리를 가지고 카페에 자리를 잡”고 “매일 7시간씩” 씁니다.4) “한 장도 못 쓰는 날이 있더라도 무조건” “구석 자리에서 항상 글을” 써봅니다.5) 그렇게 하다보면 “몸에 배는 것이 있”습니다. “익고 익으면 되기 시작”하는 것이지요, 글이라는 게.6) 하지만 방심하면 안 됩니다. “며칠 쓰지 않으면 글을 쓰는 근육이 사라지는 느낌이 들고 글쓰기가 어려워지기 때문”입니다. “감을 잃지 않으려고 적은 양이라도 매일 쓰려고 노력”합니다.7)

이렇게 성실한 이유가 무엇일까요. 의외로 게으름 때문이라고 고백합니다. “가만두면 게을러지는 사람이라 마음 안 먹고 자면 24시간도”8) 잘 수 있고, “한번 스위치가 오프되면(꺼지면), 그때부턴 쉬”기만 한답니다.9)

글의 출발은 “어디에든 닥치는 대로 한 메모”일 때가 많습니다.10) “갑자기 떠오른 말, 지나가다 본 것, 들려온 말을 적”습니다.11) 아니면 “‘적당한 깊이를 가진 책을” 읽고는 “아이디어를 노트나 에버노트 애플리케이션을 이용해 메모”합니다.12) 그렇게 “일상에서 시적인 것을 포섭하고, 가공하고, 이것을 내가 경험한 어떤 순간에 대어보았다가 안 맞으면 떼어내고 이런 조합이 늘 이뤄”집니다.13)

“기약 없는 숙성의 시간을 거”친 이 메모가 이야기가 되는 순간은 마감을 만날 때입니다. “마감이 얼마 안 남았을 때 여러 아이디어”가 합쳐지는데 “마감이 닥쳤을 때 발휘되는 (일종의) 창의성”이라고 할 수 있습니다.14) 그래서 “마감은 꼭 지”킵니다. “하루이틀 원고를 더 가지고 있다고 해서 달라지는 건 없다고 생각”합니다. “잘될 거였으면 진작 잘 썼겠지”요.15) 또한 “이야기 속의 어떤 면은 모를 수 있다는 숙명적인 한계”를 인정하니까요.16)

한 줄도 더 쓸 수 없을 때는 어떻게 할까요. “쓰다 멈춰질 때는 ‘쓰는 게 문제가 아니라 덜 읽어구나 싶어’ 정말 책을 많이” 삽니다. “놓쳤던 것을 놓치지 않게 촘촘함을 만들어가는 것”, 그것이 독서의 “즐거움”이니까요.17) 때로는 한발 물러납니다. ‘좀 식을 때도 있는 거야. 다만 끈을 놓지만 않으면 되는 거야’라고 말이지요.18) 그러면 거짓말처럼 “문장이 내게로” 옵니다.19) 그럴 때면 “춤추는 기분”처럼 “신나고 즐”겁습니다.20) “의미를 만드는 느낌이 있고 좋”아 21) “무인도에 혼자 남아도 글을 쓸 것”만 같습니다.22)

매일 글을 쓰기에 “글 쓰는 과정이 즐겁지 않으면 안”됩니다. “내가 첫 번째 독자가 되어서 나를 가장 즐겁게 해주자 마음먹”고23) “이게 일이고 즐거우니까 새로운 것을 공부해서 쓰고 싶”습니다.24) 글쓰기가 “힘들긴 한데 지나고 나서 생각하면 그때 가장 건강하단 느낌”이 들고 “쓸 때의 내가 가장 사람답고, 깨어 있는 것 같”습니다.25) 그래서 그는 “사람들이 소설(그리고 시)을 많이 읽었으면 좋겠”습니다.26)

정은주 편집장 ejung@hani.co.kr

*21이 사랑하는 작가들 모아보기

http://h21.hani.co.kr/arti/SERIES/2446/

1) 17) 정세랑 2) 김연수 3) 11) 황인찬 4) 김금희 5) 23) 손보미 6) 이혁진 7) 최은영 8) 21) 장강명 9) 박상영 10) 13) 18) 22) 박준 12) 14) 김초엽 15) 25) 최진영 16) 권여선 19) 김숨 20) 박연준 24) 정지돈 26) 김혜진

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

이란 최소 200명 사망…CNN “보복으로 미국 본토 공격 가능성”

하메네이 참석 회의 첩보 입수…거처 등에 ‘폭탄 30발’ 투하

미군 사령부 ‘명중’ 시킨 이란…미 방공미사일 고갈 가능성 촉각

하메네이 전권 위임받은 라리자니 “미국, 후회하게 만들겠다”

보복 나서는 이란 “미 항모 4발 타격”…미국 “미사일 근접 못해”

국힘, 필리버스터 백기투항…TK여론 악화로 행정통합법 처리 ‘다급’

![‘조희대 대법원장’ 자체가 위헌이다 [아침햇발] ‘조희대 대법원장’ 자체가 위헌이다 [아침햇발]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0301/53_17723445090457_20260301501521.jpg)

‘조희대 대법원장’ 자체가 위헌이다 [아침햇발]

말에 ‘뼈’ 있는 홍준표…배현진 겨냥 “송파 분탕치는 정치인 정리해야”

‘하메네이 사망’ 이란, 실세 라리자니 체제 이미 구축

![왜 부자는 수돗물 마시고 가난하면 병생수 마실까 [.txt] 왜 부자는 수돗물 마시고 가난하면 병생수 마실까 [.txt]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0301/53_17723391952718_511772339139994.jpg)

왜 부자는 수돗물 마시고 가난하면 병생수 마실까 [.txt]