▣ 최성진 기자csj@hani.co.kr

“그거 사람인(人) 아니야?”

“특별한 의미보다 그냥 식별용으로 만들어낸 도형이겠지.”

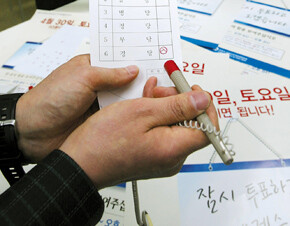

투표용지에 기표할 때 나타나는 모양은 과연 무엇을 본뜬 것일까. 이 질문을 던지면 십중팔구 ‘사람인’(人)자라는 대답이 돌아온다. 틀렸다. 정답은 ‘점복’(卜)자다. 그리고 이 점복(卜)자 무늬에는 역사적 해프닝과, 사소하지만 중요한 과학적 진실이 숨어 있다.

1948년 우리나라 최초의 보통선거가 실시된 이후 1992년까지, 기표용구에는 ‘○’ 모양 이외의 특별한 표시가 없었다. 기표용구의 재질도 대나무나 탄피 등으로 다양했다. 일부 지역에서는 볼펜을 활용하기도 했다.

전국적으로 표준화된 플라스틱 기표용구가 쓰이기 시작한 것은 1985년 제12대 총선 때였다. 그때까지도 기표용구에는 여전히 ○ 모양만 새겨져 있었다. 1992년 제13대 대선 때 들어서야 처음으로 ○ 안에 무늬가 들어가게 되는데, 그게 바로 사람인(人)자였다.

사람인(人)자가 들어가게 된 것은 무효표 논란 때문이었다. 사람들은 대개 기표를 한 뒤 투표용지를 절반으로 접어서 투표함에 넣는다. 문제는 쉽게 마르지 않는 잉크의 속성상, 이렇게 하면 기표 내용이 접힌 투표용지의 반대쪽에 묻을 수 있다는 사실이다. 투표용지에 두 개 이상의 기표를 하면 당연히 무효 처리가 된다.

사람인(人) 모양이 ○ 안에 들어가면서 무효표 논란은 다소 잦아들게 됐다. 잉크가 번진 경우라면 접은 모양을 따라 똑같이 접어서 불빛에 비춰보았을 때 두 개의 사람인(人) 문양이 정확히 일치한다. 고의로 두 개를 찍은 것과는 구별이 되는 것이다.

하지만 사람인(人) 무늬는 오래가지 못했다. 김영삼 전 대통령이 당선된 제13대 대선에서만 쓰였을 뿐이다. 선관위 관계자는 “당시 정치권 일각에서 기표용구에 나타난 사람인의 ‘人’이 김영‘삼’의 ‘시옷’을 암시한다고 항의하는 바람에 상당한 논란이 일었다”며 “부정선거라는 논란의 소지를 없애기 위해 1994년부터 점복(卜)자로 바꾸게 된 것”이라고 말했다. 심지어 당시 문제를 제기한 쪽에서는 ‘투표소에 간 사람이 기표용구에 있는 ‘人’ 모양을 보고 무의식중에라도 김영‘삼’에게 투표할 가능성이 있다’는 논리를 폈던 것으로 전해졌다.

4월9일 총선용 기표용구는 2005년 개발된 ‘만년기표봉’이다. 잉크나 인주를 따로 묻힐 필요가 없는 ‘첨단 기표용구’인 셈이다. 그렇다고 무효표 논란이 사라진 것은 아니다. 선관위 자료를 보면, 2006년 5월31일 실시된 전국 시·군·구 의원 선거 당시 전체 1881만여 표 가운데 49만여 표(2.6%)나 무효로 판정됐다. 유형을 보면, 어느 후보에게도 기표를 하지 않은 경우가 제일 많았지만, 정해진 기표 공간 바깥이나 뒷면에 ‘연습 삼아’ 찍어서 무효표가 된 사례도 속출했다. 인주 없이도 잘 찍히는지 시험하려 한 듯하다. 심지어 강원 평창군의 70대 유권자는 인주가 잘 나오도록 기표용구 안쪽을 손톱으로 긁다가 점복(卜)자 모형을 망가뜨리기도 했다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![법정의 참 군인과 비굴한 군인 [왜냐면] 법정의 참 군인과 비굴한 군인 [왜냐면]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0204/53_17702022240809_20260204503792.jpg)

법정의 참 군인과 비굴한 군인 [왜냐면]

![[속보] 명태균·김영선 ‘공천 대가 돈거래’ 의혹 무죄 [속보] 명태균·김영선 ‘공천 대가 돈거래’ 의혹 무죄](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0205/53_17702691703985_20260205502226.jpg)

[속보] 명태균·김영선 ‘공천 대가 돈거래’ 의혹 무죄

박근혜 대구 사저, 가세연에 가압류…빌린 10억 못 갚아

박영재 법원행정처장 “이 대통령 선거법 사건 파기환송, 헌법·법률 따른 판결”

![이 대통령 지지율 63%…민주 41% 국힘 22% [NBS] 이 대통령 지지율 63%…민주 41% 국힘 22% [NBS]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0205/53_17702584059712_20260205501484.jpg)

이 대통령 지지율 63%…민주 41% 국힘 22% [NBS]

경찰, 강선우·김경 구속영장 신청…‘1억 공천헌금’ 혐의

감사원 개혁 의지 있나?…김혜경 여사 보좌 임선숙 감사위원 ‘속전속결’ 취임

장동혁 “선거권 16살로 낮추자”…민주 “반대하다 갑자기 왜”

![‘찬성 61%’ 다주택 양도세 중과 유예 종료 [NBS] ‘찬성 61%’ 다주택 양도세 중과 유예 종료 [NBS]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0205/53_17702603608109_20260205501669.jpg)

‘찬성 61%’ 다주택 양도세 중과 유예 종료 [NBS]

‘서해 피격’ 무죄 박지원, 윤석열 고소…“정적 제거에 국민 죽음 악용”