권력의 역사 속에서 의적을 살펴보는

▣ 유현산 기자 bretolt@hani.co.kr

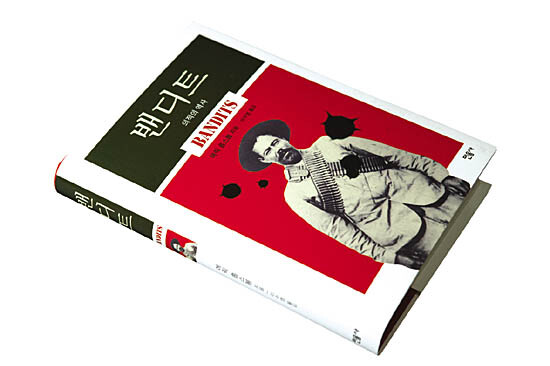

(에릭 홉스봄 지음, 이수영 옮김, 민음사 펴냄)는 덥수룩한 수염에 탄창을 두르거나 장검을 찬, 오직 싸움과 약탈로만 자신을 증명하는 거친 사내들을 권력의 역사 속으로 호출한다. 그것이 이 책의 가장 흥미로운 점이다. 산속에서 귀족의 목을 베든, 도시에서 월급봉투를 강탈하든 조직적인 반란군이나 게릴라든 법에 의하면 모두 도적떼일 뿐이다. 요즘에는 이런 자들에게 무차별적으로 ‘테러리스트’라는 딱지를 붙인다. ‘거장’ 에릭 홉스봄은 이들의 의미를 추적한다..

산적은 권력체계의 허약성을 뚫고 나온다. 그러니까 교통과 통신이 발달하고 근대 국민국가가 국경과 농촌까지 그 지배력을 확장하기 전인 19세기 이전에 흔히 찾아볼 수 있다. 홉스봄은 ‘고상한 도적’, 즉 의적이란 누구인가라는 질문부터 던진다. 의적은 씨족사회 해체와 자본제 농업으로의 이행이란 조건 속에서 탄생한다. 대부분 농촌의 ‘변두리 인생’이며 농민들의 지지를 기반으로 한다. 그들은 물론 혁명가는 아니다. 현재 농민을 수탈하고 있는 봉건영주나 토착세력에 맞섬으로써, 농민들의 욕구를 대리만족시켜준다. 그러나 ‘천년왕국’의 아스라한 모습이 보일 때, 체제를 때려부수고자 하는 열정이 절정에 이를 때는 대규모 사회운동 속에 통합된다.

고상한 도적의 ‘이미지’는 매우 중요하다. 그들은 공동체의 도덕 기준에선 범죄자가 아니며 부의 재분배로 신망을 얻고 폭력 사용에 신중하고 죽고 나서도 신과 인간의 중간자적 위치를 점한다. 의적의 죽음과 패배는 곧 희망의 패배를 의미하기 때문이다. 의적들이 압제를 없앨 수는 없다. 그러나 그들은 정의가 가능하다는 것을, 가난하다고 해서 비천하거나 유순할 필요는 없다는 것을 증명한다. 의적은 민중 속에 신화화되면서 자신의 존재의미를 갖는다.

홉스봄은 의적과 함께 다양한 산적들의 양상을 살펴본다. 의적과는 다르게 잔인무도한 폭력을 일삼고 피의 복수를 하는 산적들도 존재했다. 이들의 대외적 이미지는 ‘공포’이며 가난하고 약한 자도 두려움의 대상이 될 수 있음을 보여준다는 면에서 의적과 관련성을 갖는다. 이들의 거칠고 무분별한 복수를 어떻게 봐야 할까. 꿈에서조차 진정한 승리의 희망을 품어보지 못하는 영원한 희생자들에게는 이들의 행위가 ‘파괴의 혁명’이기도 하다. 어떤 좋은 세상도 불가능해 보이기 때문에 온 세계를 난장판 속에 던져버리는 것이다. 이 밖에도 15세기 유럽 남동부에 번성했던 ‘하이두크’는 불안정한 사회 상황에서 산적 활동이 지속적인 제도적 형태로 나타나는 사회에선 도적들의 혁명적 잠재성이 상당히 커진다는 것을 보여준다. 그리고 때로는 일부 볼셰비키나 스페인 혁명가들처럼 그들이 ‘징발’이라고 부르는 도적행위를 통해 혁명에 참여하는 ‘유사 의적’ 세력도 생겨난다.

책의 맨 뒷부분에 있는 ‘책을 쓰고 나서’엔 현재의 지평에서 의적의 역사를 돌아볼 수 있는 재미있는 비교가 나온다. 홉스봄은 1960년대와 70년대 들어 의적의 목표와 이상이 어떤 새로운 사회세력에게로 옮겨왔다고 말한다. 주로 대학 캠퍼스에서 대중적 반향을 불러일으킨 ‘신흥 혁명가’들은 어떤 조직도 거치지 않고 하층계급을 직접 거명하려 했다. 신흥 청년문화와 반체제 운동은 ‘원초적 반란’이다. 의적과 새로운 활동가 사이의 가장 큰 유사성은 둘 다 ‘신화’가 행동의 가장 큰 목표라는 점이다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘농지 전수조사’ 준비 착수…매각명령, 매해 1000명서 대폭 늘 듯

박정훈, ‘항명’ 기소 군검사 재판서 “권력의 사냥개들” 비판

동사무소 직원 ‘점 하나’ 실수로 남동생이 남이 되었다

![[단독] “새벽 2시 출근” 강동구 26살 청소노동자, 일자리 잃고 거리로 [단독] “새벽 2시 출근” 강동구 26살 청소노동자, 일자리 잃고 거리로](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0225/53_17720019159043_20260225502317.jpg)

[단독] “새벽 2시 출근” 강동구 26살 청소노동자, 일자리 잃고 거리로

3차 상법개정안 통과…‘자사주 소각 의무화’ 증시 더 달굴 듯

스케이트 날이 휘면 다시 펴서…아픈 누나 곁 엄마에게 메달 안긴 아이

![아무도 없나요? [그림판] 아무도 없나요? [그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0225/20260225503912.jpg)

아무도 없나요? [그림판]

쉬지 말고 노세요…은퇴 뒤 ‘돈 없이’ 노는 법

국힘, 지방선거 1·2호 인재 영입…손정화 회계사·정진우 원전엔지니어

피해자들은 왜 내 통장에 입금했을까

![마침내 극우에 표 던진, 공장노동자 내 어머니 [21이 추천하는 새 책]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2026/0102/20260102502102.jpg)

![‘인류 죽음의 전문가’가 되짚는 남편의 죽음[21이 추천하는 새 책]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2025/1225/20251225502552.jpg)