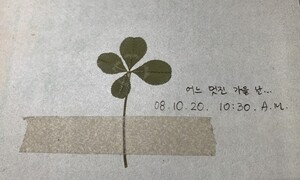

지난 8월 홍콩 취재를 마치고 빅토리아피크에 올라 찍은 홍콩 야경.

2019년 8월30일 금요일

홍콩 ‘반송중 시위’ 취재를 마치고 원고지 50장이 훌쩍 넘는 기사를 모두 마감했다. 숙소 커튼을 걷어보니, 해가 언제 떴는지 모르게 져 있었다.

숙소가 있는 완차이에서 배를 타고 침사추이로 갔다. 홍콩 취재를 도와준 티미와 저녁을 먹기 위해서였다. 퇴근 시간 무렵의 침사추이는 화려했다. 네온사인 간판이 반짝이는 골목마다 퇴근길에 잠시 들른 사람들로 음식점과 술집이 붐볐다.

식사를 마치고 물었다. “마감도 했고 잠도 안 올 것 같은데 밤늦게 맥주 한잔하기에 어디가 괜찮아?” 티미는 란콰이펑으로 가보라고 했다. 한국의 이태원 같은 곳이라 했다.

숙소로 돌아가던 발걸음을 돌려 란콰이펑으로 향했다. 집회가 수차례 열렸던 센트럴역 인근이지만 완전히 다른 세상이었다. 자정 가까운 시각임에도 시끄러운 음악이 쿵쾅거렸다. 거리엔 취흥이 오른 관광객과 홍콩 사람들로 붐볐다. 나는 한 술집 테라스에 앉아 맥주를 한 잔 시켜놓고 한참 그들을 바라보며 생각했다. 이들은 어디서 왔을까. 반송중 시위를 어떻게 생각할까.

‘홍콩 야경이 보고 싶어.’ 나는 갑자기 무슨 바람이 불었는지 혼자 중얼거리고는 란콰이펑을 관통하는 오르막길을 무작정 올랐다. 홍콩의 뒷산 빅토리아피크는 홍콩과 또 다른 세상이었다. 밤늦은 시각이라 사람도 없었고, 숲이 울창해 대자연으로 들어온 느낌이었다. 청바지 차림에 땀을 뻘뻘 흘리며 정상까지 올랐다. 정상에서 내려다본 야경은 정말 멋졌다. 한참을 넋 놓고 바라봤다. 14주째 시위가 계속되는 곳이라고 믿기 어려울 만큼 평화롭고 아름다웠다.

야경을 보고 내려올 때는 다른 길로 가보자고 마음먹은 게 화근이었다. 경사가 너무 가팔랐다. 몇몇 구간에는 가로등이 없었다. 가로등 없는 어둠에서 낯선 동물을 마주하고 깜짝 놀라 쓰러질 뻔했다. 호저(산미치광이)였다. 두 마리였는데 덩치가 너무 커서 내 허벅지까지 올 것 같았다. 입을 틀어막고 숨을 참은 채 보고 있으니 곧 숲속으로 사라졌다.

호저가 사라진 뒤 걸음을 재촉해 내려가다 비가 온 뒤 생긴 물이끼에 철퍼덕 미끄러졌다. 엉덩방아를 찧고 옷까지 흠뻑 젖어서 만신창이가 돼 숙소로 들어와 시계를 보니 새벽 4시께였다. 한국으로 돌아갈 시간이 5시간밖에 남지 않았다.

홍콩 ‘반송중 시위’ 취재를 마치고 원고지 50장이 훌쩍 넘는 기사를 모두 마감했다. 숙소 커튼을 걷어보니, 해가 언제 떴는지 모르게 져 있었다.

숙소가 있는 완차이에서 배를 타고 침사추이로 갔다. 홍콩 취재를 도와준 티미와 저녁을 먹기 위해서였다. 퇴근 시간 무렵의 침사추이는 화려했다. 네온사인 간판이 반짝이는 골목마다 퇴근길에 잠시 들른 사람들로 음식점과 술집이 붐볐다.

식사를 마치고 물었다. “마감도 했고 잠도 안 올 것 같은데 밤늦게 맥주 한잔하기에 어디가 괜찮아?” 티미는 란콰이펑으로 가보라고 했다. 한국의 이태원 같은 곳이라 했다.

숙소로 돌아가던 발걸음을 돌려 란콰이펑으로 향했다. 집회가 수차례 열렸던 센트럴역 인근이지만 완전히 다른 세상이었다. 자정 가까운 시각임에도 시끄러운 음악이 쿵쾅거렸다. 거리엔 취흥이 오른 관광객과 홍콩 사람들로 붐볐다. 나는 한 술집 테라스에 앉아 맥주를 한 잔 시켜놓고 한참 그들을 바라보며 생각했다. 이들은 어디서 왔을까. 반송중 시위를 어떻게 생각할까.

‘홍콩 야경이 보고 싶어.’ 나는 갑자기 무슨 바람이 불었는지 혼자 중얼거리고는 란콰이펑을 관통하는 오르막길을 무작정 올랐다. 홍콩의 뒷산 빅토리아피크는 홍콩과 또 다른 세상이었다. 밤늦은 시각이라 사람도 없었고, 숲이 울창해 대자연으로 들어온 느낌이었다. 청바지 차림에 땀을 뻘뻘 흘리며 정상까지 올랐다. 정상에서 내려다본 야경은 정말 멋졌다. 한참을 넋 놓고 바라봤다. 14주째 시위가 계속되는 곳이라고 믿기 어려울 만큼 평화롭고 아름다웠다.

야경을 보고 내려올 때는 다른 길로 가보자고 마음먹은 게 화근이었다. 경사가 너무 가팔랐다. 몇몇 구간에는 가로등이 없었다. 가로등 없는 어둠에서 낯선 동물을 마주하고 깜짝 놀라 쓰러질 뻔했다. 호저(산미치광이)였다. 두 마리였는데 덩치가 너무 커서 내 허벅지까지 올 것 같았다. 입을 틀어막고 숨을 참은 채 보고 있으니 곧 숲속으로 사라졌다.

호저가 사라진 뒤 걸음을 재촉해 내려가다 비가 온 뒤 생긴 물이끼에 철퍼덕 미끄러졌다. 엉덩방아를 찧고 옷까지 흠뻑 젖어서 만신창이가 돼 숙소로 들어와 시계를 보니 새벽 4시께였다. 한국으로 돌아갈 시간이 5시간밖에 남지 않았다.

/

홍콩 취재를 다녀온 지 두 달이 지났다.

홍콩 시위를 촉발한 강제송환법은 철회됐지만 시위는 계속되고 있다. 시위가 장기화하면서 경찰 진압도 더욱 강경해졌다. 홍콩 경찰의 총격에 중상자도 속출했다. 최근에는 지미 샴 민간인권전선 의장이 괴한의 습격을 받아 중상을 입었다. 집회에 참가했다가 실종됐던 여중생이 숨진 채 발견되기도 했다. 20주 넘도록 시위가 계속되는 홍콩의 상황은 점점 나빠지는 것 같다.

홍콩에서 가장 기억에 남는 풍경은 최루탄과 화염병이 즐비한 시위 현장이 아니었다. 란콰이펑의 술 취한 거리와 빅토리아피크의 야경이었다. 전세계 언론이 대규모 시위와 경찰의 강경 진압을 주목할 때도 홍콩은 밤이면 취했고, 반짝 빛이 났다. 이 아름다움과 대조돼 반송중 시위의 비극성은 극대화됐다.

비슷한 풍경을 본 적이 있다. 세월호가 침몰하던 2016년 4월16일 전남 진도 팽목항에 갔다가 2주 뒤 서울로 와 밤늦게 나갔던 홍대 입구의 풍경. 역시 취했고, 빛이 났다.

한국 뉴스로 홍콩 소식을 접하면서 궁금한 건 두 가지다. ‘아직도 란콰이펑에선 시끄러운 음악이 흐르고, 사람들은 춤을 추고 있을까?’ ‘빅토리아피크에서 내려다보는 홍콩 야경은 아직도 아름다울까?’

누가 얼마나 다치고, 어디에 화재가 발생했는지는 기사로 바로 확인할 수 있는데 이 두 궁금증을 풀어주는 기사는 없다.

글·사진 이재호 기자 ph@hani.co.kr

맨위로

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

다카이치 “독도는 일본 땅, 국제 사회 알려야”…민주 “즉각 중단” 촉구

이란전 안 풀리자…백악관 “가짜 뉴스 CNN” “망해가는 NYT” 비난

트럼프 “이란 완전히 파괴 중…오늘 무슨 일 벌어지는지 보라”

미 국방 “이란 최고지도자 모즈타바, 외모 훼손됐을 것”

오세훈 미등록, 이정현 사퇴…난맥상 국힘, 장동혁 대표 선택은

이란, 두바이금융센터 공격…신한·우리은행 지점 있지만 인명 피해 없어

이정현 “조용히 살겠다…내 사퇴로 갈등 바라지 않아”

배현진 “참 어렵게 산다, 장동혁”…징계 중단하잔 말에 SNS 글

이 대통령 “기름값 바가지 신고하세요”…“여기요! 1976원” 댓글 봇물

홍익표 정무수석 “여당이면 여당답게 일 처리 했으면”