‘1994년을 뛰어넘는 최악의 폭염’이라는 보도가 사방에서 쏟아졌다. 문득 궁금해졌다. 나의 1994년이.

24년 전의 일기장을 펴기에 앞서 심호흡을 크게 했다. 조금 두려웠다. 사실, 1994년의 일기는 쓴 뒤로 단 한 번도 읽어본 적이 없다. 유년 시절의 나를 만나면 왠지 온갖 후회가 밀려오면서 며칠은 ‘이불 킥’을 하지 않을까 생각했다.

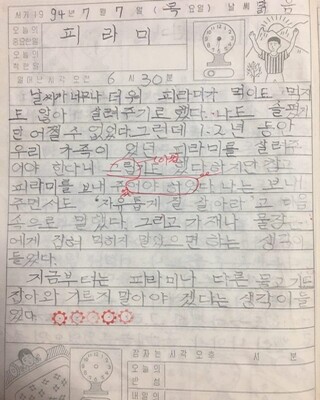

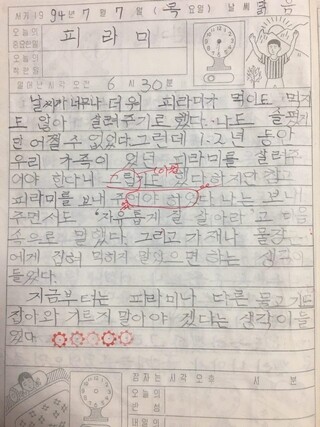

그런 나의 기대는 24년의 세월이 흘러 누렇게 종이 빛이 바랜 일기장을 펴자마자 산산조각 났다.

일단, 또박또박 쓴 글씨를 보고 동공이 확장됐다. 와, 궁서체였다! 세로획의 머리가 일정한 각도로 다 고개를 숙이고 있다. 동방예의지국은 역시 궁서체지만 지금은 흉내도 못 낼 것 같다. 지금 내 책상 위에 놓인 취재수첩을 보니 절로 한숨이 나온다. 이건 지렁이라고 부르면 ‘지렁이가 대노할체’다. ‘중요한 메모이기 때문에 나 혼자만 알아보면 돼’라고 속으로 위로하지만 사실 내 메모를 내가 알아보지 못하는 일이 너무 잦아서 큰일이다.

1994년엔 나는 대구 수성구 신매동에 살고 있었다. ‘대프리카’(대구+아프리카)의 위엄은 그때도 대단했다. 기상청 자료를 찾아보면 7월12일엔 낮 최고기온이 39.4도까지 올라갔다. 7월 한 달 내내 평균기온이 30도 언저리에 머물렀다. 얼마나 더우면 어항 속 피라미가 곡기를 끊었을까.

피라미는 아버지와 계곡에 놀러 갔다가 잡아온 것이었다. 대구 욱수골이었는지 청도 운문사 근처였는지 정확한 위치는 모르겠지만, 내 손으로 잡았던 것으로 기억한다. 큰 페트병을 잘라서 입구 쪽을 거꾸로 꽂아 넣고 된장 같은 걸 넣으면 병에 들어온 피라미와 송사리가 나가는 길을 잃어버리곤 했다. 피라미 어항은 오랫동안 집에 있었다. 아침저녁으로 형형색색의 먹이를 뿌리면 물고기들이 모여드는 게 썩 재미있었다. 녀석들은 식사를 하면 어김없이 배가 볼록해져서 유유히 헤엄치고 다녔다. 가끔 눈을 크게 뜨고 어항에 달라붙어서 뚫어져라 쳐다보며 눈싸움을 벌였던 기억이 난다. 물론 이긴 적은 없다.

아버지는 1~2주에 한 번은 꼭 주말에 시간을 내 어항을 청소했다. 바닥에 큰 세숫대야를 놓고 주황색 고무관을 허리 높이에 있는 어항에 넣은 뒤 입으로 훅 빨아당기면 물이 주르륵 흘러내리는 게 마냥 신기했다. 몇 번은 내가 해보려다 “컥” 하고 피라미 분변이 섞인 물을 시원하게 들이켜기도 했다.

폭염에 노인들이 논밭에서 온열질환에 쓰러진다는 기사를 쓰고 아버지에게 전화했는데 밭에서 일하고 계신단다. 너무 더워서 해가 진 뒤 밭에 갔다고는 하는데 마음이 편치 않다.

피라미를 놓아준 그 계곡에는 아직 피라미가 살고 있을까? 아버지한테 한번 가자고 해봐야겠다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

다카이치 “독도는 일본 땅, 국제 사회 알려야”…민주 “즉각 중단” 촉구

트럼프 “이란 완전히 파괴 중…오늘 무슨 일 벌어지는지 보라”

이란전 안 풀리자…트럼프·백악관, NYT·CNN에 화풀이

이정현 국힘 공천관리위원장 사퇴…“생각한 방향 추진 어려워”

![[단독] 이태원 참사 다음날 용산구청장, 대통령 경호처 ‘8100’번과 통화했다 [단독] 이태원 참사 다음날 용산구청장, 대통령 경호처 ‘8100’번과 통화했다](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0313/53_17733793058302_20260313501532.jpg)

[단독] 이태원 참사 다음날 용산구청장, 대통령 경호처 ‘8100’번과 통화했다

배현진 “참 어렵게 산다, 장동혁”…징계 중단하잔 말에 SNS 글

“아빠 좋은 사람으로 기억하길”…60일된 딸 둔 가장 뇌사 장기기증

미 공중급유기, 이라크 상공서 추락…“적군 공격·오인사격 아냐”

“이정현 전화는 꺼져” 장동혁, 오세훈에 “공천은 공정이 생명”

이 대통령 “기름값 바가지 신고하세요”…“여기요! 1976원” 댓글 봇물