외국인들이 많이 오는 거리 싼리툰의 ‘라오수충’ 서점 간판.

내 아들은 조선족이다. 엄마는 한국인, 아빠는 중국 한족이지만, 아들은 조선족이다. 웃어야 할지, 울어야 할지 모를 ‘웃픈’ 일이다.

중국에서는 출생 직후, 우리나라의 가족관계증명서나 주민등록등본에 해당하는 ‘호구본’에 이름을 올려야 한다. 호구본이 있어야 학교도 다니고 여권이나 신분증 등을 발급받을 수 있다. 모든 개인은 태어난 직후 부모의 민족성분에 따라 자기 민족성분을 선택하고 이는 호구본과 신분증 등에 기재돼 평생 자신의 ‘출신성분’을 규정하는 자료가 된다. 비록 엄마가 한국인이지만 아빠가 한족이기 때문에, 상식적으로 보면 아들은 당연히 한족이 돼야만 한다. 하지만 조선족이 되었다.

파출소에 호구본을 만들러 간 남편은 아이 민족성분 기재란 앞에서 잠시 망설였다. 중국에서는 소수민족 출신에게 여러 시험에서 약간의 가산점을 부여해준다. 혹시 하는 마음에 남편이 담당 경찰에게 물었단다. “엄마가 한국인인데 아이는 어떤 민족성분을 선택해야 하냐?” 다소 ‘뜻밖의’ 답변이 돌아왔다. “너 알아서 해. 조선족이라고 하면 되겠네.” 남편은 얼씨구나 하고 잽싸게 ‘조선족’으로 써넣었다.

몇 년 전, 우연히 베이징 중앙민족대학교에 다니는 조선족 대학생을 만나 잠시 이야기를 나눈 적이 있다. 옌볜이 고향인 그는 한국 유학을 준비하고 있었다. 소수민족이 주로 다니는 명문 대학 중 하나인 중앙민족대학에 다니는 그는 성적이 우수해서 장학금을 받고 유학이 결정된 상태였다. 내가 물었다. “중국에서 조선족은 그나마 다른 소수민족보다 여러모로 나은 환경이지 않냐?” 그는 ‘뜻밖의’ 대답을 했다. “다시 선택할 수만 있다면 한족이 될 겁니다. 조선족은 한국에서나 중국에서나 늘 나에게 따라다니는 불편한 꼬리표예요. 중국에선 항상 감시받는 느낌이고, 한국에선 늘 차별받는 느낌이죠. 우리는 어디에서도 대접받거나 환영받지 못하는 존재예요.” 그와 이야기하는 내내 또 다른 조선족인 아들을 생각했다.

나는 고향이 전라도 순천이다. 내가 열 살 때, 우리 가족은 서울로 이주했다. 지금은 서울 강남의 핵심이 된 곳, 당시에는 말죽거리라고 불렀던 곳이 우리 가족의 새 삶터였다. 서울로 왔을 때, 아빠는 이렇게 당부했다. “서울 가면 절대로 전라도 사투리를 쓰면 안 돼. 사람들이 고향이 어디냐고 물으면 전라도라고 하지 말고 그냥 서울 사람이라고 해. 알았지?” 이유는 몰랐지만 난 학교 친구들에게 ‘촌년’이라는 놀림을 받기 싫어서 모든 말투와 행동을 철저히 ‘서울 아이’처럼 하고 다녔다.

어느 날, 동네에서 아줌마들끼리 싸움이 났다. 머리채를 잡고 신나게 싸우던 아줌마들 중 한 명이 눈에 쌍심지를 켜고 악다구니를 퍼붓기 시작했다. “전라도 것들은 다 도둑년, 도둑놈들이야! 이 동네에서 일어난 좀도둑질은 죄다 전라도 사람들 짓이라고. 내 말이 틀렸냐?” 싸우는 모습을 구경하던 나는 아빠의 당부가 조금씩 이해되기 시작했다.

베이징에서 나는 외국인이다. 베이징에는 미세먼지만큼이나 많은 외국인이 산다. 500대 글로벌 기업들과 여행자, 유학생들이 몰려드는 세계적인 국제도시다보니 당연히 거리에서 외국인과 마주치는 일이 미세먼지를 흡입하는 것보다 더 흔한 일이다. 나도 그런 외국인 중 한 명이다. 외국인을 뜻하는 중국어는 ‘와이궈런’(外国人)과 ‘라오와이’(老外)가 있다. 와이궈런은 중국인을 제외한 모든 외국 국적의 사람들을 통칭하는 말이다. 라오와이는 그 의미가 좀 복잡하다. (어떤 분야의) 문외한, 비전문가, 외국인이라는 사전적 의미가 있다. 라오와이는 외국인을 좀더 친근하게 부르는 말이기도 하지만, 중국 문제에 늘 문외한이고 ‘외부 사람’이라는 뜻도 내포돼 있다. 어찌됐든 한국이나 중국이나 공통점이라면 ‘큰 코, 파란 눈’을 한 서양 외국인들이라야만 그나마 ‘외국인’ 대접을 받을 수 있다는 것이다.

타국에서 외국인으로 사는 것은 항상 배척과 소외를 겪어야 하는 영원한 이방인, 타자의 삶을 감수해야 한다. 무엇보다 외롭다. 그런 날에는 종종 베이징 싼리툰에 간다. 싼리툰은 외국인이 많이 오는 거리로 유명하다. 각국의 대사관과 영사관이 있다보니 자연스럽게 외국인 거리가 되었다. 외국인을 주고객으로 하는 술집과 식당이 즐비하고, 거리 분위기도 다른 베이징 거리의 ‘중국스러움’과 달리 자유롭고 개방적이다.

싼리툰을 좋아하는 또 다른 이유는, 그곳에 각종 서점이 즐비하기 때문이다. 대형 서점들과 24시간 영업하는 심야 서점이 있는 싼리툰에는 라오와이를 위한 서점 ‘라오수충’(老書蟲·책벌레)이 있다.

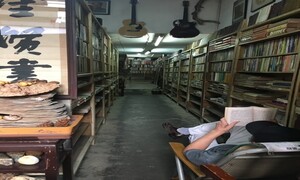

라오수충은 2001년 기자였던 아일랜드인과 영국에서 대학을 졸업하고 베이징에 온 젊은 영국 여성이 주축이 되어 만들어진 서점이다. 처음에는 지인이 운영하는 식당의 작은 코너에 자신들이 소장한 영문책들을 진열해놓던 이름 없는 ‘모퉁이 서점’이었다가 점차 규모를 늘려 몇 차례 이사한 뒤 지금 위치인 싼리툰에 정식 간판을 내걸었다. 베이징 외에 쑤저우와 청두에도 분점이 있다.

라오수충 싼리툰본점은 베이징 내 라오와이, 즉 영어권 문화에서 온 외국인들에게는 성지와도 같은 곳이다. 영문판 책을 마음껏 읽고, 주말에는 각종 행사와 모임이 있으며, 1년에 한 차례 중국 내외에 있는 소설가와 시인, 예술가들을 초청해 문학축제를 연다. 회원카드를 사면 일인당 두 권씩 2주 기한으로 도서관처럼 책을 빌릴 수 있다. 책을 좋아하는 라오와이에겐 이곳이 바로 고향 같은 천국인 셈이다. 책을 좋아하지 않는 라오와이도 이곳에 와서 고향집 앞 술집이나 음식점에 온 것처럼 혼자 또는 친구들과 와인과 칵테일을 마시고 나이프와 포크를 들고 자기들 나라의 음식을 먹는다. ‘루프트바’가 있는 옥상에서는 주말마다 파티가 열리고, 중국 내 유명 예술가들이 모여서 ‘살롱문화’를 연출하곤 한다. 그들끼리는 그곳을 ‘비밀의 화원’이라고 부른다

내가 라오수충에 가끔 가는 이유 중 하나는, 때론 나도 이곳에서 ‘서양인 라오와이’ 같은 외국인이 되고 싶기 때문이다. 중국에서 와이궈런으로 퉁쳐지는 별 볼일 없는 ‘한궈런’인 나는, 가끔 그들 사이에 끼여서 ‘나도 외국인’ 대접을 받고 싶은 것이다. 그때마다 나도 모르게 드는 생각. ‘진즉에 영어회화 좀 열심히 공부할 것을. 다음 생에는 영어 쓰는 나라에서 태어나야지.’

2년 전, 중국에서 ‘사드’ 문제로 한참 민감할 때 일이다. 어느 날 ‘조선족’ 아들이 전에 없이 우울한 얼굴로 학교에서 돌아왔다. 학교에서 ‘험한 일’을 당했다는 것이다. 쉬는 시간에 아이들이 삼삼오오 모여 ‘사드 어쩌고 저쩌고’ 하더니 ‘한궈런을 타도해야 한다’고 떠들었다. 평소에도 내성적이고 과묵한 아들에게 같은 반 친구가 다가오더니 이렇게 말했단다. “너도 한궈런 아냐? 니네 엄마가 한궈런이니까 너도 한궈런이지? 그러니까 한궈런 욕을 못하는 거지?” 아들은 무서워서 고개도 들지 못하고 ‘쫄아’ 있는데 갑자기 한 친구가 아들에게 손가락질하며 했다는 말. “맞아, 얘는 한국말도 할 줄 알아. 내가 들은 적 있어. 그러니까 한궈런 맞다고. 그치?” 그 순간 아들 녀석은 자기도 모르게 벌떡 일어나 “워스 중궈런!”(나는 중국인이야!)이라고 외쳤다. 그런 뒤, 화장실에 가서 혼자 몰래 조금 울었다고 한다. 왜 그런지 모르겠지만 그냥 눈물이 조금 나더란다.

생각해보니, 어릴 때 나도 비슷한 경험을 한 것 같다. 하교 후 부모님이 운영하는 조그만 구멍가게에 자주 놀러 가서 좋아하는 빠다코코넛비스켓과 달고나 같은 걸 몰래 먹곤 했는데, 그 주변 은마아파트에는 반 친구가 많이 살았다. 가끔 그 친구들과 엄마들이 부모님 가게에 와서 물건을 샀다. 그때마다 나는 가게 구석에 숨어서 그들이 가기만을 기다렸다. 어느 날 나는 우리 가게에 온 적 있는 반 친구가 하는 말을 들었다. “그 가게 아줌마가 아주 심한 전라도 사투리를 쓰더라. 우리 엄마가 그러는데 전라도 사람들은 나쁜 사람이 많대. 엄마가 설탕 한 봉지를 샀는데 유통기한이 거의 다 돼가는 거였어. 전라도 사람들은 그런 물건들을 판다고 엄마가 막 욕했어.”

그날 나도, 아들처럼 눈물이 찔끔 났다. 왜 그런지 모르겠지만. 하지만 이후로도 나는 친구들에게 절대로 내가 ‘전라도 출신’이라고 말하지 않았다.

조선족 아들도 앞으로 살아가면서 한국과 중국에서 어떤 차별과 냉대를 당할지 모르겠다. 어릴 적 나처럼 누구에게도 자신의 ‘출신성분’을 말하지 못하다가, 어느 날 벌떡 일어나 “엄마, 나는 도대체 누구야?”라고 울부짖으면 나는 뭐라고 대답해야 할까. 조선족, 전라도, 한궈런…. 우리는 내부와 외부에서 차별받고 따돌림당하는 ‘와이궈런’이라고 말해야 하나.

이 기존 구독제를 넘어 후원제를 시작합니다. 은 1994년 창간 이래 25년 동안 성역 없는 이슈 파이팅, 독보적인 심층 보도로 퀄리티 저널리즘의 역사를 쌓아왔습니다. 현실이 아니라 진실에 영합하는 언론이 존속하기 위해서는 투명하면서 정의롭고 독립적인 수익이 필요합니다. 그게 바로 의 가치를 아는 여러분의 조건 없는 직접 후원입니다. 정의와 진실을 지지하는 방법, 의 미래에 투자해주세요.

*아래 '후원 하기' 링크를 누르시면 후원 방법과 절차를 알 수 있습니다.

후원 하기 ▶ http://naver.me/xKGU4rkW

문의 한겨레 출판마케팅부 02-710-0543

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

박정훈, ‘항명’ 기소 군검사 재판서 “권력의 사냥개들” 비판

‘농지 전수조사’ 준비 착수…매각명령, 매해 1000명서 대폭 늘 듯

동사무소 직원 ‘점 하나’ 실수로 남동생이 남이 되었다

![[단독] “새벽 2시 출근” 강동구 26살 청소노동자, 일자리 잃고 거리로 [단독] “새벽 2시 출근” 강동구 26살 청소노동자, 일자리 잃고 거리로](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0225/53_17720019159043_20260225502317.jpg)

[단독] “새벽 2시 출근” 강동구 26살 청소노동자, 일자리 잃고 거리로

국힘, 지방선거 1·2호 인재 영입…손정화 회계사·정진우 원전엔지니어

김정은 “한국, 영원한 적”…미국엔 “평화적 공존도 준비” 대화 손짓

기초연금 개편, 차등 지급·수급자 감축 검토

대구 간 한동훈 “출마지 미리 말 안 하겠다…국힘, 막으려 덤빌 것”

![아무도 없나요? [그림판] 아무도 없나요? [그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0225/20260225503912.jpg)

아무도 없나요? [그림판]

스케이트 날이 휘면 다시 펴서…아픈 누나 곁 엄마에게 메달 안긴 아이