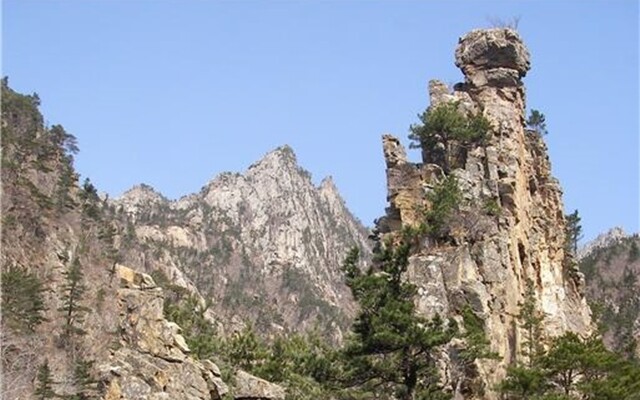

금강산은 단연 만물상이 많기로 유명하다. 지금은 가지 못해 아쉬운 곳이다. 2007년 3월25일 필자가 찾아간 금강산 만물상, 귀면암. 김선수

전국 각지에 만물상(萬物相)이 있다. 만물상은 하늘을 향해 솟아오른 바위가 각양각색, 즉 만물의 형상을 띠었다 해서 붙인 이름이다. 용·말·소·호랑이·곰·학·매·개 등 각종 짐승, 죽순·꽃봉오리·붓·달마대사 머리·누운 부처 등 각종 형상, 사람이 면벽수도하거나 두 손 모으고 예를 표하는 모습, 아름다운 여인이 누운 모습, 손을 들어 호통치는 모습 등 다양한 인간을 연상시키는 바위의 집합체다.

같은 사람이라도 보는 각도와 감정 상태에 따라 달리 보인다. 지구 운동과 세월과 바람이 빚어낸 자연의 예술품이다. 공룡능선은 걸어서 종주할 수 있지만, 만물상은 그 위를 걸을 수 없어 멀리서 또는 밑에서 경우에 따라 가까이에서 구경한다.

금강산 만물상이 원조 격이고 단연 최고다. 금강산은 공직 퇴임 뒤 변호사로 복귀하기 전인 2007년 3월23일부터 2박3일 일정으로 찾았다. 만물상은 셋쨋날 오전에 찾았다. 금강산 일만이천봉 전체가 만물상이겠으나, 만물상이라 이름 붙은 곳은 외금강에 있다.

온정리(溫井里·따뜻한 온천이 있는 마을)에서 한하계(寒霞溪·차가운 안개가 낀 계곡)를 따라 온정령으로 이어지는 구불구불한 차도로 올라가다가 만상정(萬相亭)에 차를 세우고 오른쪽으로 들어간다. 만상정→삼선암(三仙巖), 귀면암(鬼面巖), 정성대(頂成臺)→절부암(切斧巖·도끼로 쪼갠 바위), 칠층암→안심대(安心臺)→망장천(忘杖泉·한번 마시면 기운이 솟아 짚고 다니던 지팡이를 버리고 간다)→하늘문→천선대(天仙臺·하늘에서 선녀들이 내려와 놀았다)까지 갔다가 되돌아온다. 경사가 급하고 철계단이 있다. 올라갈수록 바람이 세다. 금강산은 기후 변화가 심하고 비와 바람이 많다.

조선시대 유학자들도 금강산을 많이 찾아 기록으로 남겼다. 어당 이상수(李象秀)가 1856년 3월 금강산을 유람하고 (同行山水記)를 남겼다. 만물상을 만물초(萬物草)라고도 하는데, 조물주가 만물을 만들 때 여기에서 초를 잡았다는 의미다. 어당은 이곳에서 만물상을 보니 그 의미를 알 것 같지만, 사람들의 송사가 많은 것에 비추어보면 조물주는 일찍이 정한 것 없이 우연히 만들었다는 견해를 밝혔다. 바위의 표현이 재미있다.

“경쾌한 놈은 날 듯하고, 뾰족한 놈은 꺾일 듯하고, 빽빽이 선 놈들은 서로 친밀한 듯하고, 성기게 선 놈들은 서로 피하는 듯하고, 살진 놈은 둔한 것 같고, 여윈 놈은 민첩한 것 같아 그 천태만상을 다 형언할 수 없다. 섣불리 이러저러하다고 몇 마디 지껄이다가는 백천 형태를 놓칠 것이니 차라리 부질없는 말을 그만둘 수밖에 없다.”

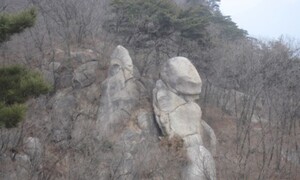

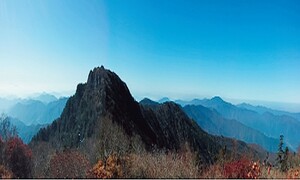

남한에서는 설악산 천불동(千佛洞) 계곡 만물상, 오대산 노인봉 소금강 계곡 만물상, 가야산 만물상 등이 이름 높다. 설악산 천불동 만물상은 2008년 1월20일, 2010년 2월20일 대청봉 일출을 맞고 천불동으로 내려오면서 알현했다. 옥색 맑은 물이 매끈한 암반 위를 흐르는 계곡 양옆으로 바위들이 치솟아 있다. 까마득한 높이의 바위 끝에는 다양한 형상이 조각되었다. 바위가 조각해낸 것이 무엇인지 알아맞히는 것도 재미있다. 3개의 바위가 모여 있어 새끼에게 먹이를 주는 새 같다고 했더니, 동의하지 않고 여성의 몸 같다는 사람도 있었다.

오대산 소금강 만물상은 2007년 6월19일 찾았다. 율곡 이이가 에서 금강산 만물상에 비유해 소금강으로 불린다. 노인봉에서 소금강 계곡을 따라 내려오면서 금강산 만물상을 염두에 두고 찾다가 지나쳐버렸다. 가야산은 2010년 4월10일 찾았으나 당시 만물상 구간이 열리지 않았고 비가 내려 조망을 볼 수 없었다. 2015년 11월15일 기어이 만물상을 알현했다.

왜 굳이 만물상을 찾는가? 문무자(文無子) 이옥(李鈺)의 말로 대신한다. “아름답기 때문에 왔다. 아름답지 않다면 오지 않았을 것이다.”

금강산 관광은 평화적인 남북관계의 상징이었는데, 산을 좋아하는 사람으로서 금강산을 찾을 수 없는 것은 큰 아쉬움이다. 백두대간이 뚫려 남쪽 지리산에서 북쪽 백두산까지 종주할 날이 오기를 간절히 소망해본다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

홍준표 “당대표 목숨 건 단식 하는데…등에 칼 꼽는 영남 중진 X들”

![[속보] 김병기 “제명 재심 신청 않고 민주당 떠나겠다” [속보] 김병기 “제명 재심 신청 않고 민주당 떠나겠다”](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0119/53_17687865370852_5417687862504998.jpg)

[속보] 김병기 “제명 재심 신청 않고 민주당 떠나겠다”

“지진 같았다”…스페인서 고속열차 충돌, 최소 21명 사망

![이 대통령 지지율 53%…“여권 공천헌금 의혹 영향” [리얼미터] 이 대통령 지지율 53%…“여권 공천헌금 의혹 영향” [리얼미터]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0119/53_17687792159441_20260119500176.jpg)

이 대통령 지지율 53%…“여권 공천헌금 의혹 영향” [리얼미터]

![윤석열 망친 고성국, 이젠 장동혁인가 [강준만 칼럼] 윤석열 망친 고성국, 이젠 장동혁인가 [강준만 칼럼]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0119/53_17687745447403_20260119500022.jpg)

윤석열 망친 고성국, 이젠 장동혁인가 [강준만 칼럼]

![[속보] 경찰, ‘김병기 아내 법카 유용’ 동작구의회 등 압수수색 [속보] 경찰, ‘김병기 아내 법카 유용’ 동작구의회 등 압수수색](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0119/53_17687838851677_20260119500703.jpg)

[속보] 경찰, ‘김병기 아내 법카 유용’ 동작구의회 등 압수수색

미, 삼성 ·하이닉스 겨냥 “미국에 반도체 공장 안 지으면 관세 100%”

“윤석열 사면” 또 꺼낸 서정욱…“천년만년 민주당이 다수당 하겠냐”

베선트 “유럽, 미 안전보장 우산 중요성 깨달을 것”…그린란드 병합 반대에 비판

장동혁이 임명한 조광한 최고위원 “한동훈 사과는 악어의 눈물”