2000년대 초반 미국에서 겪은 일이다. 나는 텍사스에서 출발, 뉴욕을 경유해 워싱턴DC로 가는 고속버스에 올라탔다. 옆자리의 중년 백인 남자는 친절한 미소를 지으며 내게 어느 나라 출신이냐고 물었다. 내가 한국이라고 답하자 그가 말했다.

“나는 텍사스에서 두 건물을 관리해. 한 건물에는 한국인 유학생이 많아. 건물이 아주 깨끗해. 한국인들은 참 착해.” 그는 이 말을 하고는 조심스럽게 주위를 둘러보더니 나에게 귓속말로 속삭였다. “다른 건물에는 깜둥이들이 살아. 건물이 너무 더러워. 깜둥이들은 안 돼.”

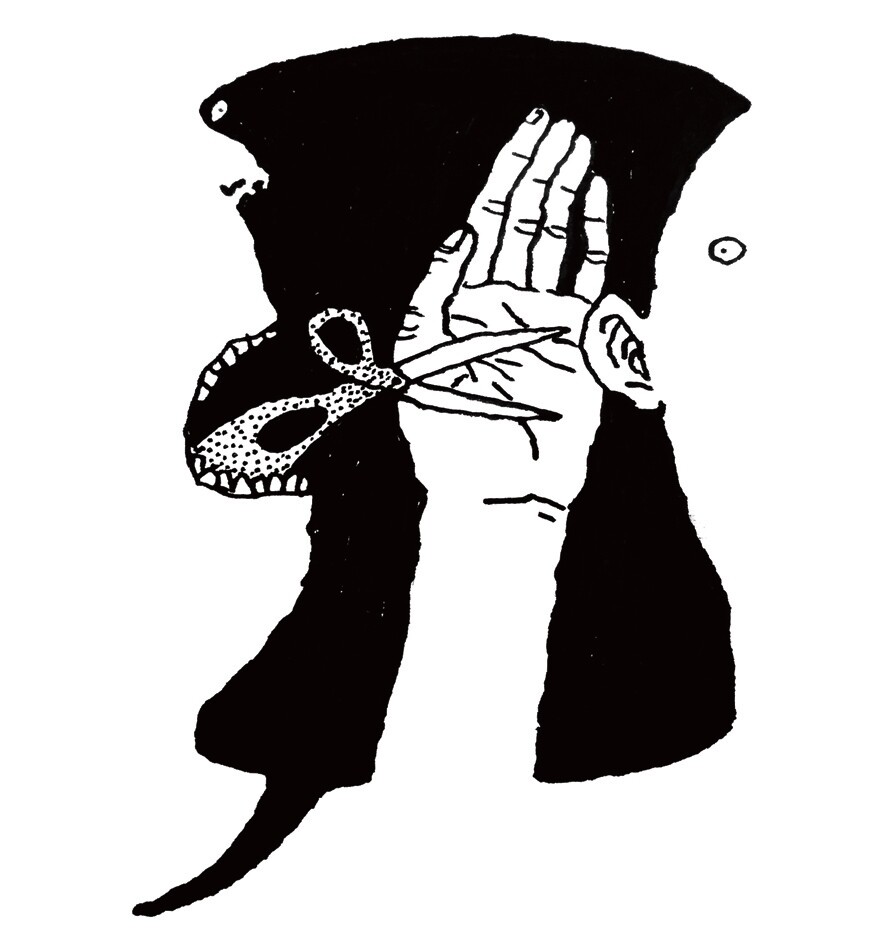

일러스트레이션/이강훈

이 충격적인 일화는 나에게 하나의 교훈을 던져줬다. 인종혐오는 결코 사라지지 않는다. 어쩌면 차선은 가능하다. 그것은 인종혐오를 없앨 순 없어도 최소한 귓속말 안에 가둬두는 것이다. 귓속말로 타인에 대한 의견을 피력하는 자신의 모습을 부끄러워하고 그 의견이 실은 혐오에 불과하다는 것을 깨닫기 바라면서.

하지만 최근 미국 공화당의 대선 후보 경선에서 도널드 트럼프가 인종·여성 혐오적 언행을 맘껏 구사하고 지지를 받는 것을 보면서 나는 미국이 언제건 1960년대 이전으로 회귀할 수 있겠다고 생각했다. 내게 트럼프는 드디어 커밍아웃한 그날의 남자처럼 보였다.

최근 한국문화예술위원회의 창작지원사업에서 한 연출가가 과거 작품의 정치적 색깔이 문제시되어 심사 과정에서 배제된 사실이 드러났다. 이는 명백히 표현의 자유를 억압하고 창작활동을 위축시키는 반민주적이고 반예술적인 행태이다.

그런데 더 주목할 것은 이 사건에서 드러난 문화정책 관료들의 민낯이다. 공개된 심사 기준에 따라 후보 작품의 예술성, 대중성, 발전 가능성을 논의해야 할 자리에 작가에 대한 편협한 정치적 판단이 개입했다. 심사위원들이 그 판단을 거부했음에도 기관의 의지는 결과적으로 관철됐다.

이 과정에서 문화예술위원회는 공정하지도 당당하지도 않았다. 녹취록에 드러난 문화예술위원회 직원의 말은 귓속말에 가까웠다. 그는 “대통령의 아버지”를 언급하며 문화예술위원회가 “정부로부터 독립적인 기관이 아니”라는 이유를 들어 (‘팔길이 원칙’을 모를 리 없으나) 해당 연출가의 작품을 지원하는 것이 “현실적으로” (원칙적으로가 아니라) 어렵다고 말했다.

녹취록이 공개되기까지 들은 사람들만 알고 있던 이 귓속말은 문제가 드러나자 공적 언어로 둔갑했다. 문화예술위원회는 보도자료에서 기관의 결정에 대해 “지원에 대한 사회적 합의를 고려하는 것은 공공기관의 의무”라고 주장했다.

이왕 말이 나왔으니 따져보자. 민주주의 체제에서 공공성은 귓속말의 반대에 있다. “당신들에게만 이야기하는데 그들은 안 돼”라고 뱉어버린 말을 나중에 공공성이라는 그릇에 주워담을 순 없다. 실은 아무것도 결정되지 않은 상황에서 이렇게 이야기해야 한다. “우리 한번 토론해봅시다. 그들이 공공성이라는 기준에서 왜 안 되는지.”

하지만 우리는 알고 있다. 표현의 자유나 검열과 관련해 한국에서 일어났던 사건들을 거치면서 국가는 공공성에 대한 철학을 토론을 통해 가다듬지 않았다. 오히려 국가는 사후 논란을 핑계 삼아 사전의 토론을 봉쇄해왔다. 이 사건들 속에서 국가에게 있어 공공성은 타인에게는 칼로, 자신에게는 아편으로 작용했다.

우리는 또 알고 있다. 사실 정부와 관료들은 어떤 예술가들을 견디지 못한 것이고, 싫어한 것이고, 배척했던 것이다. 그들은 서로의 귀에 대고 “정말이지 그들은 안 돼”라고 이야기한다. 그렇다면 이런 생각이 든다. 이 나라에서 공공정책은 특정 집단이 원하기만 한다면 자신의 혐오를 실행하고 은폐할 수 있는 수단이 되는 것은 아닐까? 생각만으로도 끔찍하다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

호르무즈 봉쇄 직전 한국행 유조선만 ‘유유히 통과’…사진 화제

국방부, 장군 아닌 첫 국방보좌관 임명 나흘 만에 업무배제

“조희대, 법복 입고 법률 뒤에 숨으면 썩은 내 사라지나” 박수현 비판

이란 매체 “하메네이 아들, 최고지도자 됐다…혁명수비대와 긴밀”

‘이재명 대선후보 자격 박탈’ 향해 초스피드 질주한 조희대 코트

트럼프 뜻대로 안되는 ‘포스트 하메네이’…“점찍어둔 인물들 사망”

하룻밤 공습에 1조원…트럼프는 “전쟁 영원히” 외치지만

코스피·코스닥 한때 ‘8% 폭락’ 서킷브레이커 발동

오세훈 “선거 앞두고 기소” 음모론…‘명태균에 조사 의뢰’ 질문엔 침묵

‘미국, 이스라엘 때문에 이란 공격’…루비오 발언 파문