선생님.

만추입니다. 이브 몽탕의 이 생각나는 날들입니다. 선생님은 이 노래를 근사하게 부르셨지요. 그래서 제게 은 이브 몽탕이 아닌 선생님의 노래인지도 모르겠습니다.

대표직에서 물러나며 쓰신 편지를 읽었습니다. 선생님을 위해선 잘된 일입니다. 당면한 일들은 당면한 이들이 해결할 것입니다.

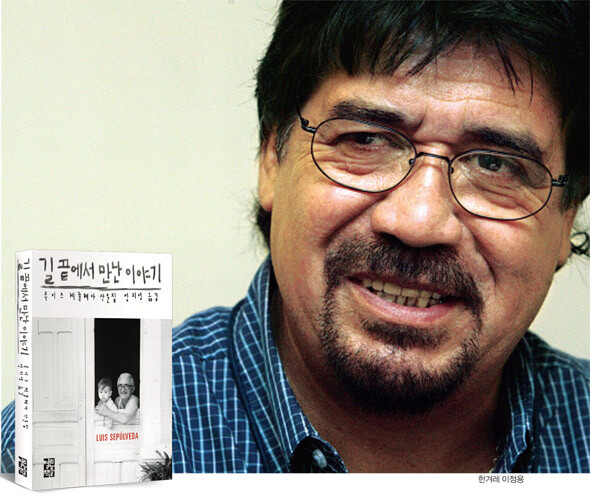

는 루이스 세풀베다(사진)가 칠레·니카라과·에콰도르 등 라틴아메리카와 독일·스페인·프랑스 등 유럽 각지를 누비며 만난 사람들의 이야기와 그들에 대한 소회를 담은 여행기다. 사진 한겨레 이정용 기자

루이스 세풀베다의 산문집 (열린책들 펴냄)를 읽는 내내 선생님이 떠올랐습니다. 저자와 선생님 모두 비슷한 연배로 군사독재에 저항하다 망명길을 떠났다는 공통점 때문만은 아니었습니다. 그것은 차라리 다시 돌아온 조국에서조차 망명객일 수밖에 없었던 선생과 저자의 얄궂은 처지에서 흘러나왔습니다. 최고의 가치가 돈인 물신화된 한국 사회를 못 견뎌한 선생이 그토록 돌아오고 싶었던 한국에서 ‘이방인’을 자처했듯, 세풀베다도 군사 쿠데타 이후 자본이 잠식한 칠레의 현실에 깊은 한숨을 지었습니다.

이 책은 루이스 세풀베다가 칠레·니카라과·에콰도르 등 라틴아메리카와 독일·스페인·프랑스 등 유럽 각지를 누비며 만난 사람들의 이야기와 그들에 대한 소회를 담은 여행기입니다. 그의 출세작 과 최근작 등 다수의 작품에 모티브를 제공한 인물과 사건들을 비롯해, 군사 쿠데타에 끝까지 맞섰던 동지와 동료 작가 등 세풀베다 주변 인물들의 이야기도 실렸습니다.

산문집은 해맑게 웃는 아이들 사진에 대한 르포로 시작합니다. 독일 망명 시절 사진작가인 친구의 집을 방문한 세풀베다는 칠레의 한 가난한 마을에서 찍은 사진을 발견합니다. 사진이 이끄는 대로 8년 만에 사진작가와 그 마을을 다시 찾은 저자는, 사진 속 아이들의 비참한 오늘을 마주하고 비애를 느낍니다. 사진에 있던 한 아이는 열다섯의 나이에 물건을 훔치다 총에 맞아 죽고, 나머지 아이들도 꿈과 희망을 잃은 채 살아가고 있었던 것입니다. 삭막한 세상에 찌들어버린 아이들에게 아무것도 해줄 수 없었던 저자는, 8년 전 그 자리에서 다시 사진을 찍는 그들을 바라봅니다.

군부독재는 끝났어도 여전히 춥고 서러운 사람들의 현실을 아이들의 사진을 통해 비추고 있는 이 이야기는, 저자의 시선이 과거에 대한 투쟁과 더불어 지금 여기의 삶으로 두루 걸쳐 있음을 보여줍니다. 세풀베다는 긴 망명 생활 동안 단지 칠레뿐 아니라, 세계 여러 곳이 절망과 체념에 빠져 있다는 사실을 깨달았습니다. 세계의 비참이 과거와 크게 다르지 않다고, 도리어 자본주의 체제의 폭력성이 눈에 보이지 않게 강화됨으로써 저항을 더욱 어렵게 한다고 그는 말합니다.

두 분 삶의 이력이 비슷한 까닭일까요? 선생과의 지난 인연이 아니더라도, 세풀베다의 글에서 선생의 환영을 발견하는 일은 그리 어렵지 않았습니다. 스스로를 ‘패배자들의 편’이라고 일컬은 세풀베다는 문학이 실패한 자들을 위한 것이라고 믿습니다. 망명자로서 그 삶의 궤적이 고스란히 담긴 이 책은 패배자들의 이야기로 가득합니다. 그들은 군사독재에 맞서 민주주의를 지키려다 패배했고, 상업화에 물든 거리에서 가난에 맞서다 패배했습니다. 하지만 그들의 삶이 문학이 되는 것은 그들이 결코 패배를 받아들이지 않기 때문이라고 쓸 때, ‘자유를 위해 끝없는 패배를 견딘다’는 선생의 말이 겹쳐오는 것은 어쩔 수 없었습니다.

또한 자본주의의 무자비한 폭력에 모든 것을 빼앗긴채, 상처로 얼룩진 이들에게 분노하라고 말하는 세풀베다의 음성에서 ‘욕망을 매개로 시민을 철두철미하게 자발적 복종으로 내모는 자본에 저항하라’는 선생의 육성을 듣는 것은 저만의 환청일까요. 결국 세풀베다의 글 ‘끝에서 만난 이야기’는 선생님과의 추억을 더듬는 일이었나 봅니다.

10년 전 이즈음 선생의 서울 합정동 거처에서 기식하며 보낸 한 철을 기억하시는지요. 선생은 아들뻘인 저희들에게 안방을 내주시고 작은 방에 기거하셨죠. 당신은 더부살이하는 철부지들에게 눈칫밥은커녕 잔심부름도 시키지 않았습니다. 찧고 까부는 저희들을 보고 늘 살갑게 웃으셨지만, 그 표정 뒤로 어쩐지 선생은 쓸쓸해 보였습니다.

그해 겨울, 지지하는 후보가 대통령이 되진 않았으나 우리는 희망의 단서를 보았습니다. 그리고 10년이 지났습니다. 갈 길은 더 멀게만 보입니다. 힘든 길이기에 가야한다는 선생의 말씀이 들리는 듯합니다.

큰 자리에서 스스로 물러나 ‘수염 풀풀 날리는 노병’으로 돌아온 선생은 ‘오늘 하루 얼마나 웃으셨나요?’ 지구반대편 세풀베다처럼, 선생께도 짧은 여행이 허락되길 바랍니다. 늘 건강하십시오.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

김건희 징역 1년8개월…통일교 금품만 유죄, 도이치는 무죄

‘위례 개발 특혜 의혹’ 유동규·남욱 등 전원 무죄

![[속보] 하이닉스 영업익 47조 ‘사상 최대’…삼성전자 처음 제쳐 [속보] 하이닉스 영업익 47조 ‘사상 최대’…삼성전자 처음 제쳐](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0128/53_17695886463903_20240424503329.jpg)

[속보] 하이닉스 영업익 47조 ‘사상 최대’…삼성전자 처음 제쳐

‘통일교 1억 수수’ 권성동 징역 2년 선고

법원 “김건희, 도이치 시세조종 공범 단정 어려워”

![[현장] 이해찬 조문한 김성태 “힘들 때 큰 도움 주셔”…윤상현·반기문 찾아 [현장] 이해찬 조문한 김성태 “힘들 때 큰 도움 주셔”…윤상현·반기문 찾아](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0128/53_17695849841158_20260128502991.jpg)

[현장] 이해찬 조문한 김성태 “힘들 때 큰 도움 주셔”…윤상현·반기문 찾아

“김건희 징역 1년8개월, V0 양탄자 깔아준 판결” 민주당 반발

WSJ “밴스, 김민석에 ‘쿠팡 처벌 자제하라’ 경고”

법원 “김건희·윤석열, ‘명태균 여론조사’ 비용만큼 이득 없어”

“보내기 싫네, 엄마 같아…” 우크라 북한군 포로와 먹먹한 이별

![마침내 극우에 표 던진, 공장노동자 내 어머니 [21이 추천하는 새 책]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2026/0102/20260102502102.jpg)

![‘인류 죽음의 전문가’가 되짚는 남편의 죽음[21이 추천하는 새 책]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2025/1225/20251225502552.jpg)