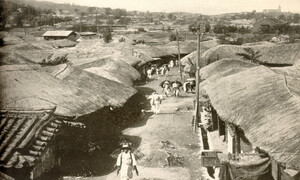

부(富)는 어느 것보다 먼저 땅에 표시된다. 러일전쟁 이후 한국이 일본의 ‘보호국’이 되자, 서울의 일본인들은 한국인들의 ‘보호자’가 되었다. 물론 그들의 한국인 ‘보호’는 한국인들에게서 재산과 기회를 탈취하는 것이었다. 그렇게 그들은 자기들만의 ‘성공신화’를 썼고, 그 신화의 가시적 증거물을 자기 ‘땅’ 위에 만들어 세웠다. 서울 최초의 일본인 거류지였던 남산 아랫동네는 ‘신화적 인물’들이 모여 사는 새로운 성지가 되었다. 위쪽으로 조선총독부(옛 통감부) 건물, 왼쪽에는 총독 관저(옛 일본공사관)가 보인다. 사진 전우용 제공

일본은 러일전쟁에서 이기기는 했으나 ‘완전한 승리’를 거둔 것은 아니었다. 10만 명 이상의 사상자를 내고 막대한 전비(戰費)를 쏟아부었지만 얻은 것은 한반도에 대한 ‘지배권’뿐이었다. 그 지배권은 일본에 즉각적인 수익을 안겨줄 수 없었다. 오히려 일본 경제는 과도한 재정 지출의 후유증으로 몸살을 앓았고, 일본 사회는 전쟁터에서 죽은 젊은이들의 망령에 시달렸다. 메이지유신 직후, 모든 분야가 급속히 변화하는 과정에서 일본 젊은이들에게는 ‘기회의 공간’이 활짝 열렸다. ‘신교육’은 그 기회에 도달하는 가장 빠른 길이었다. 그러나 40년 정도 시간이 흐르자 교육받은 젊은이들 사이의 경쟁 압력이 높아졌고, 그 경쟁에서 어렵게 이겨 좋은 학교에 입학해도 좋은 일자리가 보장되지 않았다.

희망이 줄어든 자리를 절망이 차지했다. 전쟁터에서 죽은 10만여 명의 젊은이들에 대한 ‘추모의 염(念)’은 삶과 죽음의 경계에 대한 감각을 무디게 만들었다. 불투명한 미래와 힘겨운 현실 사이에서 방황하다 자살하는 젊은이들이 급증했다. 이른바 ‘번민(煩悶) 청년’ 문제가 일본 사회의 핵심 문제 중 하나로 떠올랐다. 일본의 기성세대는 ‘나약한 젊은이’들을 나무라는 한편, 그들에게 과거와는 다른 방식으로 다른 곳에서 ‘기회’를 찾으라고 권유했다. 왜 굳이 경쟁이 치열한 도쿄에서 ‘입신출세’의 길을 찾으려다 좌절하느냐? 젊은이들의 꿈을 펼칠 공간은 많다. 조선과 만주로 눈을 돌려라. 이것이 일본 기성세대들, 한반도에 대한 장기적 ‘지배권’을 즉각적인 ‘사회적 수익 기반’으로 전환시키려 했던 식민주의자들의 주장이었다. 외환위기 이후 한국 사회가 겪어온 문제, 특히 젊은이들의 좌절과 그들에 대한 사회적 담론을 살펴보면 이 무렵 일본 사회의 분위기를 쉽게 알 수 있다.

‘어른들’의 ‘호의적’인 권유 앞에서, 고향과 가까운 일본 지방 도시와 한국 경성 사이에서 고민하던 일부 지식 청년들이 부산행 연락선에 몸을 실었다. 이들은 모두 마음속에 ‘용의 꼬리가 되느니 뱀의 대가리가 되자’는 생각을 품었을 것이다. 그들이 ‘게이조’(京城)라고 부르는 도시에는 이미 적잖은 일본인이 있었으나, 그들 중 ‘지식인’ 출신은 거의 없었다. 그러니 일본에서 온 지식 청년들을 기다리는 일자리는 많았다. 통감부와 산하 기관, 한국 정부, 일본 금융기관과 회사, 상점들이 그들을 기꺼이 고용했다. 그들은 ‘완전한 일본인’의 자격을 일부 포기하는 대신 한국 내 ‘귀족’의 지위를 얻었다. 한국에서 쉽게 ‘고급’ 일자리를 구한 선배들의 ‘성공담’은 학교 후배들의 불안감을 덜어주었다. 이 무렵 일본 중등학교 중에는 졸업생의 취업 정보란에 ‘한국’ 항목을 따로 설정하는 학교들도 생겼다.

지식 청년들이 도쿄 대신 게이조를 선택하는 판국에 그렇지 않은 사람들이 한국행을 꺼리는 것은 사치였다. 러일전쟁 직후 장사꾼, 농사꾼, 노동자, 유녀(遊女), 사기꾼, 폭력배 등 각양각색의 일본인들이 한국에 들어왔고, 상당수는 게이조에 정착했다. 1903년 3865명이던 서울과 용산 거주 일본인은 러일전쟁을 계기로 급증해 1910년에는 사단 병력의 군인을 제외하고도 4만7148명으로 10배 이상 늘어났다. 일본인이 급증하는 만큼 그들의 거류 지역도 급팽창했다. 일본의 한국 강점 무렵 일본인 거류지는 북쪽으로는 구리개(을지로)까지, 동쪽으로는 신마치(쌍림동) 일대까지 확장됐다. 일본군 기지가 자리잡은 신용산에서 남대문에 이르는 도로 좌우의 동네도 모두 일본인 차지가 되었다.

이름만 빌려주고도 돈 번 일본인들

일찌감치 서울에 터를 잡은 일본인들에게는 일본이 종주국이 되었다는 사실뿐 아니라 늘어나는 일본인 인구도 엄청난 ‘호재’였다. 그들 대다수가 일본군과 통감부의 정치적 비호와 재경(在京) 일본인 사회의 인적·물적 뒷받침에 힘입어 눈부신 ‘성공신화’를 써 내려갔다. 그들 앞에는 거칠 것이 없었다. 당장 한국 정부의 ‘조달처’와 ‘발주 대상’이 일본 상인들로 바뀌었다. 군사시설, 관청 등의 관급 공사와 새로 이주해온 일본인들을 위한 주택 공사로 서울은 매일 ‘공사 중’이었다. 이 공사비는 모두 일본인 청부업자들 몫이었다. 통감부 감독하의 ‘한국 정부’도 관복, 집기, 사무용품 일체를 일본인에게서 구입했다. 1910년 가와하시 겐타로라는 자는 이라는 책을 내서 게이조에서 특히 ‘성공한’ 몇몇 사람의 성공신화를 소개했다.

생선장수 출신 세키 한타로는 청일전쟁 때 군대 용달을 맡아 기반을 다졌고, 그 뒤에는 한국 정부의 전매품인 인삼을 불법 재배·가공해 큰 부자가 되었다. 서양 가구를 취급한 마쓰다 미쓰호는 한국 관청의 사무용 가구를 독점 공급했고, 긴토 사고로는 서울에서 더 이상 살 수 없어 낙향하는 한국인 부자들에게서 골동(骨董), 서화(書畵)를 헐값에 사들여 일본인에게 팔아넘기는 방식으로 거부가 되었다. 인력거업으로 치부한 이토추 도모마쓰는 인력거꾼들을 동원해 노동자 파업이나 군대가 직접 나서기에 ‘민망한’ 한국인들의 저항을 진압하는 ‘폭력청부업’도 겸했다. 어떤 방식으로 돈을 벌었든, 이들의 성공 배경에는 일제 권력이 있었다. 통감부가 한국 정부의 재정을 장악한 덕에, 일본군이 한국인의 저항을 진압해준 덕에, 어떻게든 일본인과 연줄을 만들어보려는 한국인 모리배들이 ‘알아서’ 귀찮은 일들을 처리해준 덕에 그들은 쉽게 성공할 수 있었다. 심지어 아무 일도 하지 않고 그저 일본인의 ‘배경’을 필요로 하는 한국인들에게 이름만 빌려주고도 돈을 벌 수 있었다. 미쓰코 쇼니, 노사키 게이타로 등은 돈 한 푼 없이도 한국인들이 설립한 여러 회사의 취체역(取締役·지금의 이사) 자리를 차지했다.

성공한 자들은 언제나 자신의 성공을 불굴의 의지와 피땀 어린 노력의 결과라고 합리화한다. 그러나 성공신화가 ‘신화’인 것은, 그 배후에 합리성을 넘어서는 ‘신비한 힘’이 작용했기 때문이다. 그들에게는 한국 ‘지배권’을 장악한 일본 국가가 신(神)이었다. 한국인과 한국인의 재산은 그들이 아무 거리낌 없이 마음껏 먹을 수 있는 ‘밥’이었고, 그들은 그 밥을 본국에서 건너와 관공리나 회사원이 된 ‘번민 청년’들에게 흔쾌히 나눠주었다. 일본에서 번민하던 청년들은 곧 자기 영토가 될 한국에서 번민을 털어낼 수 있었다. 그러나 그들이 털어낸 번민은 고스란히 한국인들의 몫이 되었다.

역사학자

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

장동혁에 발끈한 전한길, 야밤 탈당 대소동 “윤석열 변호인단이 말려”

김어준 방송 ‘정부-검찰 공소취소 거래설’에…민주 “황당함, 기 막혀”

한국 사회와 자존심 싸움…쿠팡 김범석은 ‘필패’ 한다

‘친윤’ 김민수 “장동혁 ‘절윤 결의문’ 논의 사실 아냐…시간 달라 읍소했다”

![[영상] 트럼프 “기뢰선 10척 완파”…CBS “이란 최대 6천개 보유” [영상] 트럼프 “기뢰선 10척 완파”…CBS “이란 최대 6천개 보유”](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0311/53_17731951174124_1517731949679662.jpg)

[영상] 트럼프 “기뢰선 10척 완파”…CBS “이란 최대 6천개 보유”

이란 안보수장 “트럼프, 제거되지 않도록 조심하라”

국힘, ‘오세훈·김태흠’ 후보 신청 안 하자…“접수 기간 더 늘려요”

사흘 만에 입 연 장동혁 “의총 결의문이 국힘 입장”

미 국방 “오늘 이란 공격 가장 격렬할 것”…전투기·폭격기 총동원 예고

![[단독] 조희대 대법, ‘재판소원법’ 대응 TF 꾸린다…헌재도 실무 준비 [단독] 조희대 대법, ‘재판소원법’ 대응 TF 꾸린다…헌재도 실무 준비](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0310/53_17731217429546_20260127500444.jpg)

[단독] 조희대 대법, ‘재판소원법’ 대응 TF 꾸린다…헌재도 실무 준비