고조선의 팔조법금 중에는 “남의 물건을 도둑질한 자는 물건 임자의 노비로 삼으며, 풀려나려면 50만전(錢)을 내야 한다”는 조항이 있었다. 현대인이 고대의 개념들에 접근하려면 안개와 같은 모호성의 세계를 지나야 한다. 이 조항에서는 50만전을 내면 반드시 풀어줘야 한다는 것인지, 풀어주지 않아도 된다는 것인지가 모호하다. 앞의 이해가 옳다면, 이 조항에서 노비는 인질(人質)로 바꿔도 무방하다. 질(質)은 본래 채권의 담보물이라는 뜻이다.

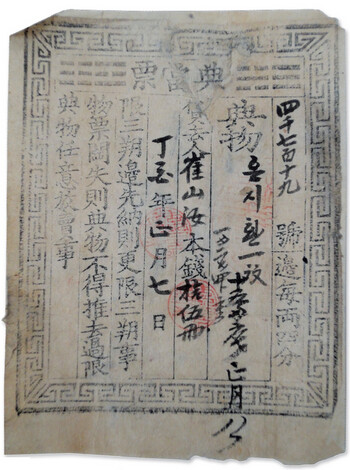

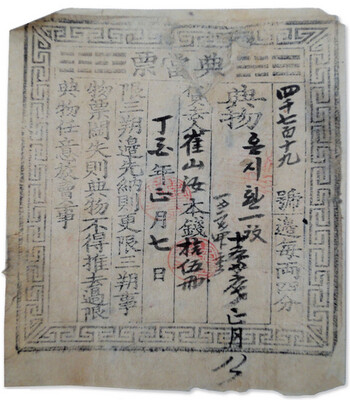

일본인 질옥이 생기기 전인 1877년의 전당표. 발급번호는 4719호, 이자율은 3개월에 4%. 전당물은 은가락지로 평가액은 15량6전이며 6전을 이자로 제하고 15량을 지급했다. 물론 전당표에서 중요한 것은 이자율이 아니라 전당물의 ‘감정가’다. 인쇄된 단서 조항은 석 달치 이자를 선납하면 다시 석 달을 연장하고, 전당표를 분실하면 전당물을 되돌려주지 않으며, 기한을 넘기면 전당물은 임의로 처분한다는 내용이다. 1885년 이후 서울의 일본인들이 다수 전당 대부업을 영위했는데, 오늘날 한국의 유수한 대부업체들이 일본 자본으로 운영되는 것을 보면 역사가 묘하게 반복된다는 느낌이다. 전우용 제공

공민왕이 죽은 이를 위해 시작한 ‘전당포’

사람을 권리와 의무의 ‘주체’로 확정한 근대 이후의 법체계에서는 모든 인질이 불법이지만, 재산에서 노동력이 점하는 비중이 높았던 옛날에는 그렇지 않았다. 사람을 담보로 잡고 다른 물품을 빌려주는 행위는 사유재산제도가 나타나자마자 시작되었을 것이다. 조선시대에 노비를 전당 잡히는 일은 아주 흔했고, 일제강점기에도 노름판에서 처나 딸을 전당 잡히고 돈을 꾸는 자가 드물지 않았다. 물품을 담보로 하는 물품질(物品質)도 인질과 함께 출현했을 터인데, 중국과 우리나라에서는 인질과 물품질을 구분해 물품질을 전당(典當)이라 한 반면 일본에서는 둘을 구분하지 않고 질(質)이라 했다.

1365년 공민왕의 왕후 노국대장공주가 죽었다. 왕후에 대한 사랑이 지극했던 공민왕은 송악산 밑에 인희전(仁熙殿)을 크게 짓고 왕후의 영정을 두었다. 인희전에서는 왕후의 명복을 비는 대규모 불사가 수시로 열렸는데, 공민왕은 이 비용을 조달하려고 보원고(寶源庫)를 설치하고 독립된 재원을 가진 여러 기관을 그에 부속시키는 한편, 따로 ‘전당업’을 전문으로 하는 해전고(解典庫)를 두었다. 이것이 우리나라 최초의 ‘관설 전당포’였다. 관청이 새로운 재원을 확보하기 위해 가장 흔히 사용한 방법은 민간의 이권을 빼앗는 것이었다. 해전고도 공민왕의 창안은 아니었을 터, 이 무렵에는 이미 다수의 전업적 또는 부업적 사설 전당업체가 있었을 것이다.

고려가 망하고 조선왕조가 들어선 뒤 보원고는 사라졌으나 해전고는 남았다. 이 관설 전당포에 품계를 지닌 품관(品官)만 5인을 배치한 것으로 보아 수입이 꽤나 짭짤했던 모양이다. 그러나 해전고는 경국대전(經國大典)이 편찬될 무렵에는 사라지고 없었다. 고려 말부터 조선 초까지 유통되었던 해동통보·저화·조선통보 등의 각종 화폐가 유통계에서 퇴장한 것과 무관하지 않은 듯하다. 사설 전당포들의 운명도 다르지 않았다. 전당 행위 자체가 사라지지는 않았으나, 화폐가 유통되지 않는 곳에 전업적 전당포가 설 자리는 없었다.

거짓말쟁이들의 속고 속이는 싸움

전업적 전당포가 다시 등장한 것은 금속화폐가 본격 유통된 18세기 이후였다. 금속화폐가 사실상 표준적인 가치 척도가 됨으로써 물품의 가치를 측정하고 이자를 계산하는 일이 용이해졌으며, 무엇보다 빌려주는 재화의 부피가 줄어들었다. 전국 최대 규모의 상업 도시이던 서울에는 전당포가 속속 문을 열었다. 토지문서와 집문서, 비녀와 가락지, 의복과 솥 등 사용가치가 남아 있는 것은 모두 담보물이 되었고, 고객은 대개 신용 대출이 더는 불가능한 사람들이거나 애초부터 담보물을 찾아갈 생각이 없는 도둑들이었다. 전당포 주인들은 본의든 아니든 장물아비를 겸했다. 금리는 5일에 2% 정도의 장변(場邊) 수준이었으나, 당백전·당오전 등 악화(惡貨)로 인해 통화인플레이션이 심해진 뒤에는 살인적인 고율로 치솟았다.

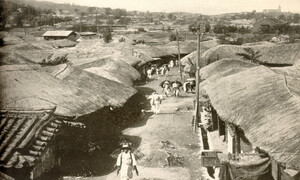

서울 개시(開市) 직후 서울에 들어온 일본인 일부가 이 살인적인 금리에 눈독을 들이고 일본식 ‘질옥’(質屋)을 열었다. 예나 지금이나 높은 수익에는 높은 위험이 따르기 마련이다. 근대적 부동산 등기제도가 확립돼 있지 않던 조선에서, 땅이나 집문서를 잡고 돈을 빌려주는 일은 매우 위험했다. 그런데 당시 일본인 상당수는 그런 위험을 마다하지 않았다. 일본 영사가 “당지(當地·서울)의 본방(本邦·일본) 상인은 대개 적수공권(赤手空拳)으로 들어와 모험적으로 경성의 보고(寶庫)를 열려는 자들로서, 부산의 상인과는 달랐다”고 실토할 정도였다.

곧 일본인 질옥업자들과 조선인 고객들 사이에 속고 속이는 싸움이 시작되었다. 친숙한 조선인 전당업자를 마다하고 낯선 일본인에게 돈을 빌리려는 조선인은 두 부류였다. 하나는 냉수만 마시고도 이 쑤시는 흉내를 내야 했던 양반들로, 일본인 질옥은 이들의 마지막 재산인 ‘체면’을 지킬 수 있게 해주었다. 일본인 질옥업자들은 “어느 댁 후손이 전당포나 들락거린다”는 소문을 퍼뜨릴 만큼 견문이 넓지 못했다. 또 하나는 도둑과 장물아비, 사기꾼들이었다. 조선 포도청의 손길이 닿지 않는 곳에 있던 일본인 질옥은 그들에게 범죄 흔적을 ‘세탁’할 수 있는 절호의 장소였다.

일본인 질옥업자들은 가짜 토지문서를 전당 잡힌 뒤 유유히 사라지는 조선인이 너무 많다고 불평을 늘어놓았다. 그들이 보기에, 조선인은 거의 모두가 ‘거짓말쟁이’였다. 그러나 조선 정부가 보기에, 그들이야말로 ‘거짓말쟁이’들이 활동할 공간을 한껏 넓혀놓은 자들이었다. 더구나 ‘거짓말쟁이’ 일본인 질옥업자들도 만만치 않았다. 집문서나 땅문서를 전당 잡고 터무니없이 적은 돈을 빌려준 뒤 종적을 감추었다가 채무 변제 기한이 지난 뒤 다시 나타나는 수법은 일본인 질옥업자들의 기초적인 영업 수법이었다. 당연히 분쟁이 많을 수밖에 없었다. 그런데 일본인 질옥업자들에게는 강력한 우군이 있었다.

청일전쟁이 모호한 소유권 해결해줘

통상조약이 보편적으로 규정한 영사재판권에 따라 조선인과 일본인 사이의 분쟁은 일본 영사가 조정·재판했다. 일본인에게 사기 친 조선인은 조선 관헌의 처벌을 받았으나, 조선인에게 사기 친 일본인은 일본 영사가 보호해주었다. 이렇게 해서 전국의 넓은 토지와 남촌의 많은 주택들이 일본인 질옥업자의 손을 거쳐 헐값으로 다른 일본인들에게 넘어갔다. 그런데 이때까지도 조선 정부는 왕도(王都)의 땅은 기본적으로 모두 국유라는 원칙을 견지하고 있었다. 일본인들이 저당이나 매입으로 확보한 주택의 소유권은 아직 불안정했다. 이들의 고민은 1894년 청일전쟁이 일거에 해결해주었다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

동사무소 직원 ‘점 하나’ 실수로 남동생이 남이 되었다

이 대통령 “산골짜기 밭도 20만~30만원”…부동산 타깃 확대

스케이트 날이 휘면 다시 펴서…아픈 누나 곁 엄마에게 메달 안긴 아이

‘800만원 샤넬백’…받은 김건희는 무죄, 전달한 전성배는 왜 유죄일까

트럼프 말리는 미 합참의장…“이란 공격하면 긴 전쟁 휘말린다”

‘계엄군 총구’ 안귀령 고발한 전한길·김현태…“탈취 시도” 억지 주장

멀쩡한 치킨 쌓아놓고…‘배민온리’에 처갓집 속타는 사연

“누가 반대했나 밝혀라”…통합안 보류에, TK 의원-지도부 내부 충돌

대전·충남 통합 불발되면, 강훈식은 어디로…

대출 연체 ‘5일’ 넘기지 말고…상환 힘들면 채무조정을

![[속보] ‘공천헌금 1억 수수’ 강선우 체포안 가결 [속보] ‘공천헌금 1억 수수’ 강선우 체포안 가결](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0224/53_17719178646426_20260224503154.jpg)