1866년 제너럴셔먼호가 조선 주변에서 실종되었다는 소식을 접한 미국 해군 와추셋호의 함장 로버트 슈펠트 대령은 황해도 장연현 목동포에 상륙해 지방관에게 그 배의 행방을 문의하는 서신을 전달하고 며칠간 기다리다 회답이 없자 본국으로 귀환했다.

16년 뒤인 1882년 음력 4월, 제독이 된 그는 미국의 전권대신 자격으로 다시 조선 땅에 발을 디뎠다. 청(淸) 북양대신 이홍장의 막료 마건충 등이 그와 동행했다.

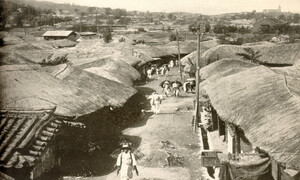

1900년께의 미국 공사관. 1897년 주한 미국 공사가 된 앨런은 다른 나라 공관에 비해 한참 초라한 미국 공사관에 대해 불평을 토로했지만, 을사늑약 이후에는 “공관에 돈을 허비하지 않은 것이 다행”이라고 했다. 전우용 제공

1853년 일본을 개항시킨 미국 정부는 조선 개항에도 강한 의지를 보였다. 1871년 ‘조선 원정’이 실패한 뒤에도 미국 정부는 계속 조선의 동향을 주시했다. 1874년 베이징 주재 미국 공사는 본국에 대원군의 실각을 알리며 국왕이 문호 개방에 관심을 가지고 있다고 보고했다. 1878년 애런 사전트 상원의원은 러더퍼드 헤이스 대통령에게 조선 개방을 위해 특사를 파견하라고 건의했다. 이런 흐름 속에서 1879년, 미국 정부는 일본으로 향하던 슈펠트 제독에게 문호 개방을 요구하는 서한을 조선 정부에 제출하라고 지시했다.

슈펠트는 먼저 일본 정부에 중개를 요청했으나, 일본은 ‘현재의 구도’가 바뀌는 것을 원하지 않았다. 그들에게는 조선에서 향유하던 ‘독점적 이익’이 줄어드는 것도, 조선이 제2의 일본처럼 될 가능성을 열어두는 것도 모두 탐탁지 않았다. 슈펠트는 방향을 틀어 청의 이홍장에게 중재를 의뢰했다. 조선에서 일본 세력이 커지는 것을 우려하던 이홍장에게는 반가운 제안이었다. 그는 즉각 조선 정부에 미국과 수교하라고 권유했다. 이홍장에게는 이참에 조선에 대한 청의 종주권을 국제적으로 공인받으려는 속셈도 있었다. 그러나 미국은 조선에 대한 청의 종주권을 인정하지 않았다. 그들은 조선에서 청과 동등한 지위와 기회를 가지려 했다. 한동안 외교적 실랑이 끝에, 조약에는 청의 종주권을 명문화하지 않는 것으로 낙착되었다.

조일수호조규 당시 조선 쪽 전권대신이던 신헌과 조선에 최초의 ‘외교 서한’을 전달한바 있던 슈펠트 사이에 체결된 조약문 제1관은 “이 조약 체결 이후로 대미국 백리사천덕(伯理璽天德·프레지던트)과 대조선국 군주 및 그 인민은 각각 모두 영원히 화평우호를 지키되, 만약 다른 나라가 불공정하게 업신 여기는 일이 있을 경우에는 일단 통지한 뒤에 반드시 서로 도와 중간에서 잘 조처함으로써 그 우의를 표시한다”였다. 외교적 수사의 함정에 익숙지 않았던 조선 국왕과 정부 관리들은 이 조약문을 미국이 준 큰 선물로 받아들였다. 미국인들이 보기에, 조선을 ‘불공정하게 업신여길 다른 나라’는 조선에 대한 종주권을 고집하는 청이었다. 그러나 조선인들은 이를 모든 다른 나라로 확대해석했다. 조선인들에게 미국은 ‘다른 나라의 영토에 욕심이 없는 선의로 가득 찬 특별한 나라’가 되었다. 을사늑약 이후 고종을 비롯한 많은 조선인들이 미국 정부에 ‘선처’를 호소했던 것도, 이 조약문을 ‘담보’ 삼은 것이었다. 물론 조약문이 ‘의지와 신뢰’의 유일한 근거는 아니었다. 이후 조선에 들어온 미국인들 중에는 그런 ‘의지와 신뢰’를 얻을 만한 미덕을 실천한 사람이 많았다.

조약 체결 한 해 뒤인 1883년 음력 4월, 초대 주조선 미국 공사 루셔스 하우드 푸트가 서울에 들어와 고종을 알현하고 국서(國書)를 봉정(奉呈)했다. 당시 푸트의 나이는 58살, 연륜을 중시하던 조선인들에게 그의 나이는 미국이 조선에 표시한 성의로 보였을 것이다. 성의라고까지 할 수 있을지는 모르겠으나, 이 무렵 미국 정부가 조선을 ‘경시’하지 않은 것은 분명하다. 캘리포니아주 재판장과 칠레 영사를 역임한 푸트의 경력은 뉴욕 교육국장을 지내고 초대 주일 미국공사가 된 타운젠드 해리스의 경력에 뒤지지 않았다. 공사로 부임했을 때의 나이는 푸트가 해리스보다 3살 더 많았다.

푸트가 상주(常駐) 공사로 서울에 들어오자, 조선 정부는 당장 그의 공관과 사택 자리를 지정해주어야 했다. 당시 일본 공사관은 예장동에, 청 상무공서는 남별궁에, 서울에 상주하는 유일한 서양인이던 묄렌도르프의 저택은 수송동에 있었다. 푸트는 미국 공사관과 사택을 정동 경운궁 옆, 지금 미국대사관 관저인 하비브하우스가 있는 자리에 마련했다. 당시에는 강원도 관찰사 민치상의 아들 민계호의 집이었다.

푸트는 자기에게 이 집을 알선해준 이가 묄렌도르프였다고 했지만, 조선 정부 외아문 협판인데다 아직 서울 지리에 익숙하지도 않은 그가 순전히 독자적인 판단으로 이 집을 알선했다고 볼 수는 없다. 묄렌도르프의 뜻이 조선 정부의 뜻이었다. 조정의 눈치를 살피며 집 팔기를 주저하던 민계호를 안심시킨 것도 조선 정부였다.

1879년 일본 공사관이 처음 설치된 곳은 서대문 밖 경기중영 자리였다. 이때만 해도 조선 정부는 외국 공관을 도성 안에 들이지 않으려 했다. 그러나 임오 군인 폭동 이후 청국과 일본 공관이 도성 안에 들어온 뒤에는 새 경계선을 개천에 그었던 것으로 추정된다. 궁궐과 종묘사직이 있는 개천 안쪽(북쪽)만이라도 지켜야 한다는 생각이었을 것이다. 조선 정부는 개천 바깥쪽에 있으며 궁궐(경복궁)에 가까운 곳으로는 정동만 한 곳이 없다고 판단했던 듯하다. 미국 공사를 일본공사나 청국 상무위원과 떨어뜨려놓으려 했을 수도 있다.

물론 묄렌도르프가 자기 집 가까운 곳을 강력히 추천했다면 사정은 달라졌을 것이다. 하지만 묄렌도르프도 푸트를 그리 반기지는 않았던 듯하다. 후일 앨런은 자기 일기에 ‘묄렌도르프는 조선인보다 더 반(反)선교적 행동을 한 사람’이라고 적었다. 같은 개신교 신자였지만 묄렌도르프는 미국식 기독교에 우호적이지 않았다는 것이다. 그에게는 푸트가 자기보다 20살 이상 연상이었다는 점도 마뜩지 않았을 것이고, 미국보다는 독일 공사관을 자기 집 옆에 두고 싶다는 생각도 있었을 것이다. 어쨌거나 푸트는 결국 경운궁 옆에 집을 구했고, 이 집이 이후 주한 미국인 130년 역사의 중심이 되었다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

동사무소 직원 ‘점 하나’ 실수로 남동생이 남이 되었다

룰라 ‘새끼손가락 없는 맞춤장갑’ 받고 미소…뭉클한 디테일 의전

트럼프 “관세 수입이 소득세 대체할 것…더 강력한 수단 쓰겠다”

스케이트 날이 휘면 다시 펴서…아픈 누나 곁 엄마에게 메달 안긴 아이

주한미군 사령관, ‘한국에 미-중 전투기 대치 사과’ 전면 부인

“누가 반대했나 밝혀라”…통합안 보류에 국힘 TK 의원-지도부 충돌

이 대통령 “농지매각 명령이 공산당? ‘경자유전’ 이승만도 빨갱이냐”

피해자들은 왜 내 통장에 입금했을까

전한길, 반말로 “오세훈 니 좌파냐?”…윤어게인 콘서트 장소 제공 압박

이 대통령 울컥…고문단 오찬서 “이해찬 대표 여기 계셨다면”