자료" />

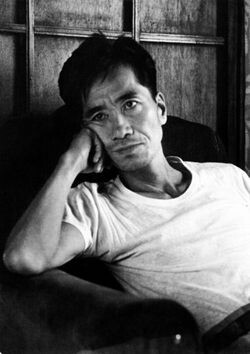

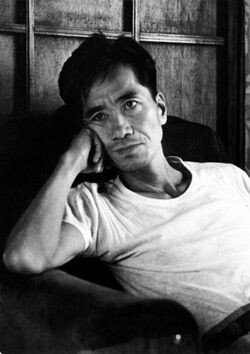

자료" />철학자 강신주에게 김수영은 "불온한 야생성" 을 가진, 그래서 자유를 당당하게 말할 수 있는 시인이었다. <한겨레> 자료

2011년 가을 철학자 강신주 박사는 어느 대학의 인문학 강연에 초청을 받았다. 캠퍼스에는 자유의 기운이 넘실댔다. 그의 대학 시절처럼 검문검색 같은 건 상상할 수 없는 분위기였다. 그래서 그는 강단에 올라 이런 시를 읊어보았다.

“‘김일성 만세’/ 한국의 언론자유의 출발은 이것을/ 인정하는 데 있는데// 이것만 인정하면 되는데// 이것을 인정하지 않는 것이 한국/ 언론의 자유라고 조지훈(趙芝薰)이란/ 시인이 우겨대니// 나는 잠이 올 수밖에(후략)”

시를 읽고 청중을 둘러보니 불쾌한 기운이 역력해 보이더란다. 강신주는 자신이 읊은 시가 1960년 10월6일 김수영이 쓴 시라고 말했다. 익숙한 이름이 나오자 사람들의 얼굴이 조금 밝아졌다. 강신주는 4·19 혁명 이후 등장한 장면 민주당 정권이 이승만 독재 정권과 마찬가지로 자유를 부정하고 있다는 사실을 시적으로 말한 것이라고 설명했다. 그는 안도하는 청중의 모습을 보며 괴롭고 허탈했다. “우리는 아직도 6·25의 망령에 포획된 일종의 반공포로”인가.

김수영에 기대온 삶

그렇다면 이런 시는 어떨까. “종이를 짤라내듯/ 긴장하지 말라구요/ 긴장하지 말라구요/ 사회주의 동지들/ (중략) 버래와 같이/ 눈을 뜨고 보라구요/ 아무것도 안 보이는/ 긴장하지 말라구요/ 내가 겨우 보이는/ 긴장하지 말라구요(후략).”

이 시는 ‘김일성 만세’를 쓴 이듬해 3월에 쓴 ‘연꽃’이다. 김수영은 자칫 모든 것을 이념의 잣대로 볼 수도 있는 사회주의자, 조바심 내며 매번 스스로를 검열하는 자 또한 자유롭지 못하다고 말했다.

(천년의상상 펴냄)를 통해 철학자 강신주가 시인 김수영을 읽었다. 저자는 잘 알려진 시 ‘풀’을 예로 김수영이 말한 자유를 풀이했다. “풀이 눕는다/ 바람보다도 더 빨리 눕는다/ 바람보다도 더 빨리 울고/ 바람보다 먼저 일어난다.”(2연) 저자는 오직 말라죽은 풀만이 강풍에 꺾이면 일어나지 못하거나 바람에 날려갈 것이라 말한다. 반면 살아 있는 풀은 오뚝이처럼 일어설 수 있다. 그러나 생생한 풀일지라도 강풍이 반복되면 허무하게 죽을 수도 있다. 그러니 풀은 바람의 습격에 ‘빨리’ ‘먼저’ ‘늦게’ 움직인다. 저자는 “인간의 자유는 ‘대상적 활동’(objective activity)”이라고 한 마르크스의 말을 빌려 앞에(ob) 던져져(ject) 나의 활동을 방해하는 저항에 대해 능동적(active)으로 개입하는 것이 자유라고 말한다. 바로 풀처럼.

저자는 책을 쓴 소회를 밝히며 자신보다 더 고통스럽고 외로운 삶을 산 시인에 기대온 지난 20년의 삶을 고백했다. “젊은 시절부터 지금까지 비겁해지려고 할 때마다 혹은 주변 사람들로부터 오해와 질시를 받을 때마다 김수영의 시를 읽었고, 그로부터 많은 격려와 위로를 받았다.” 그리고 저자는 아버지가 세상을 등졌을 때 화장터에 서서 육신의 아버지를 떠나보냄과 동시에 정신을 보듬어 키운 아버지도 떠나보내야겠다고 마음먹는다. 그러므로 이 책은 김수영과 그 시에 대한 평전이나 평론집이라기보다는, 일종의 조사(弔詞)다.

이 책은 또한 두 사람이 만든 책이다. 강신주가 썼다면, 편집자 김서연씨는 저자에게 원고 집필을 제안하고 적절한 시와 산문을 적극적으로 골랐다. 편집자 역시 김수영에 기대온 삶을 살았다고 말한다. 옳다고 생각하면 말해야 하고, 때로는 자신의 의견을 관철하려고 남들과 싸우기도 마다하지 않던 김씨는 당위를 당연하다 해주지 않는 세상에서 고독해졌다. 홀로 서러웠던 때, 그는 에서 ‘거미’를 읽고 위로를 얻었다. “나는 너무나 자주 설움과 입을 맞추었기 때문에/ 가을바람에 늙어가는 거미처럼 몸이 까맣게 타버렸다.” 같은 부분이었던 걸까. 혹은 ‘어느 날 고궁을 나오면서’를 읽으며 시에서 전해지는 김수영의 설움을 느끼며 다시 기운을 얻기도 했다. “왜 나는 조그마한 일에만 분개하는가/ 저 왕궁 대신에 왕궁의 음탕 대신에/ 50원짜리 갈비가 기름덩어리만 나왔다고 분개하고/ 옹졸하게 분개하고 설렁탕집 돼지 같은 주인년한테 욕을 하고(후략).”

그러나 편집자는 두 사람의 서러움 사이에 경계를 긋는다. 범인의 서러움이 생활인으로서 겪는 것이라면, 김수영은 시인으로서의 서러움을 느끼는 사람이었다고. 우리는 서러워서 자본·종교·권력에 기대지만, 김수영은 그저 자유를 바라며 자신에 기대 시를 썼다는 것이다.

풀만큼의 자유도 없는 오늘

그러나 시인은 너무 빨리 우리 곁을 떠났다. 1968년 6월16일 술에 취해 귀가하다 비운의 교통사고를 당했다. 같은 해 5월29일 쓴 시 ‘풀’이 그가 남긴 마지막 시다. 세월은 흘러 김수영이 떠난 지 40년도 더 지났지만, 저자가 말했듯 아직 우리는 무의식중에 자신을 검열하는 지경에서 벗어나지 못했다. 한발 더 퇴보해 정부가 시민의 일상을 털어내는 현실을 살고 있다. 바람에 재빨리 몸을 눕히는 풀뿌리가 누리는 자유조차 허용되지 않은 오늘, 그래서 저자는 당분간 청춘들에게 ‘김일성 만세’를 읽어줄 생각이라고 말한다. “이 시를 통해 그들은 자신이 얼마나 길들었는지 깨달을 것이고, 자신의 내면에 흉측한 에일리언처럼 체제의 검열자가 자리잡았다는 사실도 알게 될 테니.”

신소윤 기자 yoon@hani.co.kr

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

박정훈, ‘항명’ 기소 군검사 재판서 “권력의 사냥개들” 비판

‘농지 전수조사’ 준비 착수…매각명령, 매해 1000명서 대폭 늘 듯

동사무소 직원 ‘점 하나’ 실수로 남동생이 남이 되었다

이 대통령 “불법 계곡시설 허위보고한 공직자들, 재보고 기회 준다”

기초연금 개편, 차등 지급·수급자 감축 검토

![[단독] “새벽 2시 출근” 강동구 26살 청소노동자, 일자리 잃고 거리로 [단독] “새벽 2시 출근” 강동구 26살 청소노동자, 일자리 잃고 거리로](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0225/53_17720019159043_20260225502317.jpg)

[단독] “새벽 2시 출근” 강동구 26살 청소노동자, 일자리 잃고 거리로

김정은 “한국, 영원한 적”…미국엔 “평화적 공존도 준비” 대화 손짓

대구 간 한동훈 “출마지 미리 말 안 하겠다…국힘, 막으려 덤빌 것”

‘안귀령 황당 고발’ 김현태, 안귀령에 총 잡혔던 전 부하 생각은?

![이 대통령 지지율 67%, 취임 뒤 최고치…“다주택 정책 잘했다” 62% [NBS] 이 대통령 지지율 67%, 취임 뒤 최고치…“다주택 정책 잘했다” 62% [NBS]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0226/53_17720725126758_20260226501531.jpg)

이 대통령 지지율 67%, 취임 뒤 최고치…“다주택 정책 잘했다” 62% [NBS]

![마침내 극우에 표 던진, 공장노동자 내 어머니 [21이 추천하는 새 책]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2026/0102/20260102502102.jpg)

![‘인류 죽음의 전문가’가 되짚는 남편의 죽음[21이 추천하는 새 책]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2025/1225/20251225502552.jpg)