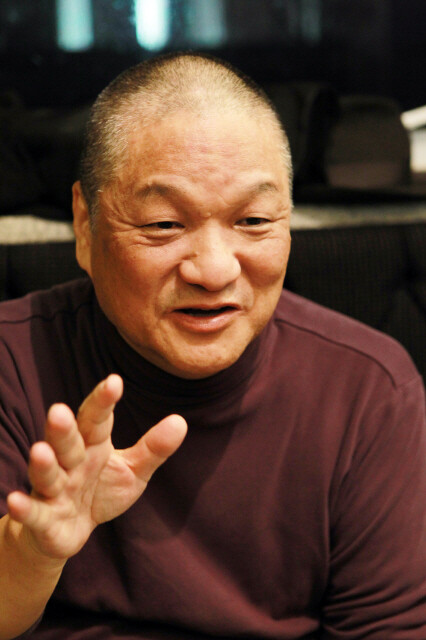

그것은 사랑에 빠진 사람의 눈빛이었다. 최근 (창비 펴냄)를 내고 11월28일 ‘음악의 정치성에 대하여’란 주제로 강연을 하려고 서울에 머물고 있는 서경식 교수(일본 도쿄게이자이대학 현대법학부)를 서울 홍익대 앞에서 만났다. 강연 전 시간을 쪼개 식사를 하며 이야기를 나눴다. 책에 실린 글들이 오랜 세월 사랑해온 클래식 음악에 대한 연서였다면, 천천히 또박또박 리듬을 타며 나오는 그의 이야기들은 음악을 향한 연가와 같았다.

사실 서 교수는 어릴 적부터 클래식 음악을 즐기는 사람들에게 반감을 갖고 있었다. “그것은 중산계급이라는 표지고 교양 있는 가정의 표지였다. 바꿔 말하면 그것은 ‘일본인’이란 표지고 재일조선인인 내게 클래식 음악이란 손에 넣을 수 없는 사치스러운 장난감 같은 것이었다. 바이올린 케이스를 들고 걸어가는 유복해 보이는 여자아이를 보면 돌이라도 던져버릴까 하는 생각이 들 정도였다.” 그러나 마음 한켠에서는 이런 충동 또한 억제할 수 없었다. “그와 동시에 그 케이스 속의 아름다운 악기를 잠시라도 만져보고 싶다. …그런 애타는 동경을 주체할 수 없었다.”

그랬기에 그에게 음악이란 ‘무서운 존재’였다. “한없는 청순과 고귀함, 바닥 모를 질투와 욕망을 동시에 지닌 존재”, 무엇이 그리 좋으냐 물어도 “명쾌하게 설명할 수 없는 묘한 존재, 한마디로 불가해한 여성과 같은 존재”였다.

그는 “부정하면서도 동경하고 동경하면서도 부정”하며 음악과의 연을 가느다랗게 이어갔다. 그리고 한국에서 정치범으로 몰린 형들의 구원운동을 하던 1970년대, 클래식 음악과 자본주의 중산계급의 세계를 등식으로 묶던 공식을 드디어 해제한다. 계기는 우연히 중학교를 같이 다닌 친구가 참여하는 아마추어 합주단의 단골 구경꾼이 되면서부터다. 합주단원들은 여성속옷 회사 직원, 두부가게 주인, 제지회사에서 지게차로 종이 더미를 옮기는 노동자, 교사 등으로 구성됐다. 이들은 전문가는 아니었지만 음악에 상당한 지식과 조예, 애정을 품고 있었다. 진심을 담은 나름의 해석은 어려움 없이 엘리트 음악 교육만 받은 젊은 연주자들은 낼 수 없는 맛을 담고 있었다고 회상한다. 그때 서경식은 이런 생각이 들었단다. “예컨대 모차르트는 궁정과 비호를 받았기에 수많은 명작을 작곡할 수 있었지만 그 곡들은 귀족사회의 가치관을 훨씬 뛰어넘는 세계를 창조하지 않았는가. …음악은 어쩐지 불가사의하지 않은가.”

그는 특히 오페라를 좋아한다. 인생 자체가 한 편의 오페라와 같다고 생각하기도 한다. 무대에서 음악과 대사가 만들어내는 모순, 예컨대 슬픈 대사를 하며 밝은 음색으로 노래를 부르는 등의 다중성이 만들어내는 묘미가 즐겁단다. 그의 말을 곱씹어 이런 해석도 가능할까. 어쩌면 우리가 살아가는 힘도 그런 예상치 못한 복잡성에서 기인하는 것 아닐까. 판에 박힌 일상의 사이에서 돌발적인 기쁨과 슬픔을 맞으며, 그리고 그것이 오페라 가수들이 부르는 앙상블처럼 조화를 이루며 우리 삶이 추진력을 얻는 것은 아닐까. 그의 말대로 음악이란 불가사의한 존재라면, 우리 인생 또한 미뤄 헤아릴 수 없는 요소들로 끝없이 채워지지 않는가.

서경식 교수에게도 음악을 듣는 일이 고역일 때가 있단다. 그러나 이 또한 새로운 감성이 한 단계 확대돼가는 즐거움이라고 했다. 그는 이토록 치열하게 음악을 사랑하고 있었다. <한겨레21> 정용일 기자

음악이란 전문가의 전유물이 아니다

음악을 글로 쓴다는 것은 쉬운 일이 아닐 것이다. 글로 미술이나 사진을 말한다면, 꼼꼼한 묘사를 곁들여 이미지를 실으면 되지만 음악이란 아무리 묘사하고 그 느낌을 세밀하게 전해도 글을 읽는 사람들이 그 뜻을 제대로 받아들였는지에 불안이 생기게 마련이다. 악보를 그려넣는다고 해도 그걸 읽고 여러 악기가 내는 음색을 상상하며 ‘아, 이런 음악이군’이라고 무릎을 칠 이가 몇이나 될까. 서경식 교수도 음악 글쓰기의 어려움을 토로했다. 더구나 전문가가 아니라는 부담감도 있었다. 그러나 자신이 음악을 느끼고 받아들인 경험을 글로 풀어쓰며 그는, 음악이나 예술이 전문가의 전유물만은 아니라는 생각을 했다. 아마추어이기 때문에 더 자유롭게 상상하고 불가사의한 음악의 세계를 즐겁게 순례하고 유영할 수 있었다.

서 교수는 마지막 장에서 아내 F와 함께 자신의 ‘오페라 베스트 3’과 ‘성악과 관현악 베스트 3’을 꼽았다. 독자에게 추천할 음악을 꼽아달라고 하자 그는 고개를 저었다. 무언가 들으라고 권하는 것은 상대의 위에서 지시하는 것과 같다며 대신 이렇게 전했다. “한국 사람들은 쇼팽이나 슈베르트 같은 19세기 낭만파의 음악을 좋아하는 것 같다. 19세기 낭만파 음악에는 ‘죽음’에 대한 관념이 스며 있다. 그 음악을 들으면서, 그런 낭만파 음악을 좋아하는 자신에 대해 한번 돌이켜보면 좋을 듯하다. 죽음이란 누구나 피할 수 없는 것, 인생의 마지막에 대면하게 되는 것이다. 무섭고, 고통스럽고, 더러운 죽음을 19세기 낭만파 음악가들은 아름답게 묘사했다. 이렇게, 죽음이란 슬픈 것만은 아니라는 것, 어떻게 죽음을 맞이할까 고민해보는 것과 같은 생각이 음악을 통해 가능하다.”

신소윤 기자 yoon@hani.co.kr

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![[단독] ‘양재웅 정신병원’ 주치의 구속 4개월 만에 보석…유족 반발 [단독] ‘양재웅 정신병원’ 주치의 구속 4개월 만에 보석…유족 반발](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0221/53_17716543877486_20241013501475.jpg)

[단독] ‘양재웅 정신병원’ 주치의 구속 4개월 만에 보석…유족 반발

397억, 국힘 명줄 쥔 ‘윤석열 선거법 재판’…“신속히 진행하라”

미 국무부 “한국 사법 존중”…백악관 논란 메시지 하루 만에 ‘수습’

몸에 피 한방울 없는 주검이 되어 돌아온 새 신랑

![지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰] 지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0220/20260220502864.jpg)

지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]

이 대통령, ‘음주운전 적발’ 산림청장 직권면직

“당 망치지 말고 떠나라”…‘절윤 거부’ 장동혁에 쏟아지는 사퇴 요구

“대통령의 계엄 결정 존중돼야”…지귀연의 내란 판단, 어떻게 다른가

![[사설] 한반도의 ‘대중 발진기지화’ 절대 용납 못 한다 [사설] 한반도의 ‘대중 발진기지화’ 절대 용납 못 한다](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0220/53_17715824682676_20260220502623.jpg)

[사설] 한반도의 ‘대중 발진기지화’ 절대 용납 못 한다

이 대통령 “윤석열 선고 의견을 외국 정부에 왜 묻나”…언론 행태 비판

![마침내 극우에 표 던진, 공장노동자 내 어머니 [21이 추천하는 새 책]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2026/0102/20260102502102.jpg)

![‘인류 죽음의 전문가’가 되짚는 남편의 죽음[21이 추천하는 새 책]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2025/1225/20251225502552.jpg)