살세로 한승헌씨. 사진 김송은 기자

춤추며 ‘노는 인간’을 만나보려고 추석 연휴가 시작되기 이틀 전, 서울 강남의 한 살사바에 갔다. 춤이라고 하니, 갑자기 기억 속 한 장면이 떠올랐다. 천호동의 비디오가게에서 아르바이트를 하던 꼬꼬마 시절, 그러니까 20세기 말의 이야기다. 유난히 신중하게 비디오를 고르던 할아버지가 사람들이 빠져나가자 계산대로 다가와 검정 비닐봉지를 슬쩍 건네곤 황급히 나갔다. 봉지 속에선 신문지로 꽁꽁 싼 비디오테이프가 나왔다. 제목은 ‘사교댄스-지루박 강습’. 쇼윈도 너머 할아버지는 여섯 박자 스텝으로 사라지고 있었다.

다시 21세기 살사바. 음악이 흥겹게 울려퍼지는 가운데 잘하는 사람 못하는 사람 가릴 것 없이 사이좋게 ‘밀고 당기며’ 춤을 추고 있었다. 그 가운데 퀵퀵 슬로 퀵퀵 슬로, 살사 스텝 사이에 웨이브와 힙합 동작을 섞어가며 즐겁게 춤추는 사람이 눈에 띄었다. LG이노텍 해외마케팅실에서 일하는 한승헌(32)씨다.

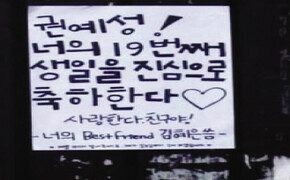

서울 강동 지역의 할아버지가 움트는 댄스 본능을 신문지로 수줍게 가리고 있을 때, 중학생 한승헌군은 서태지와 아이들의 ‘회오리 댄스’를 따라하며 미래의 ‘살세로’(살사 추는 남자)로서의 삶을 착실히 준비하고 있었다. 고등학생 시절, 소풍 대신 갔던 광주비엔날레에서 청소년 댄스 경연대회가 열렸는데, 여기서 그는 당시 인기 절정이던 ‘R.ef’의 춤을 춰 1등을 하기도 했다. 이후 힙합 동아리에서, 스포츠센터 에어로빅 강좌의 아주머니들 틈에서 춤 경력을 쌓아나갔다. 그러다 살사를 만난 것이 5년 전. 바쁜 직장생활에 지쳐 있던 그는 활력을 얻고자 살사 동아리 ‘무풍’(舞風)에 들어갔다 본격적으로 춤바람이 났다.

“살사의 특징은 자유로움이에요. 여덟 박자 안에서 스텝, 텐션, 웨이브 다 자기 마음대로 할 수 있죠. 정말 좋아하는 곡을 텐션이 잘 맞아떨어지게 출 때 최고로 기분 좋아요.” ‘기본적인 박자감은 좀 있다’는 그에게도 살사는 만만치 않았다. 초보 시절, 적극적으로 스텝도 밟고 기분도 한창 ‘업’되어 살사를 추고 있는데 (지금은 아내가 된) 파트너가 ‘끄릉’(크르릉보다 작은 신경질)을 내며 리드를 못한다고 타박했다. 자극을 받아 프로 강사에게 강습을 받으며 일주일에 7일을 춤췄다. 3개월쯤 배우자 깨달음이 왔다. 혼자 아무리 즐겁다고 해도 상대와 호흡이 안 맞으면 소용없는 일이로구나.

살사는 살세로가 리드하고 살세라(여자)가 폴로하는 게 기본이다. 살세로는 항상 서너 타임 앞의 동작을 생각하며 움직여야 한다. 동호회 초급반을 모집하면 남녀 비율이 비슷하지만 끝까지 살아남는 남자가 많지 않다. 그만큼 어렵기 때문이다. 그래서 우스갯말로 살사를 잘 추는 남자 중엔 미남이 없다는 말이 있다고 한다. 미남은 노력할 필요가 없으니까.

“살사의 또 다른 특징은 배려예요.” 무술 고단자가 주먹만 대봐도 상대의 실력을 파악하듯, 살사를 추는 사람들도 기본 스텝만 밟아보면 파트너의 수준을 알 수 있다. 상대의 실력에 맞춰 최대한의 동작을 이끌어내는 것이 살사를 즐기는 매너다. 왜? “즐겁지 않으면 춤이 아니니까요.” 이야기를 나누고 플로어에 선 그의 여덟 박자 스텝은 경쾌했다.

김송은 만화월간지 기자

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

동사무소 직원 ‘점 하나’ 실수로 남동생이 남이 되었다

이 대통령 “농지매각 명령이 공산당? ‘경자유전’ 이승만도 빨갱이냐”

룰라 ‘여보, 새끼손가락 없는 맞춤장갑 좀 봐요’…뭉클한 디테일 의전

정청래 “장동혁, 고향 발전 반대하나…충남·대전 통합 훼방 심판받을 것”

스케이트 날이 휘면 다시 펴서…아픈 누나 곁 엄마에게 메달 안긴 아이

전한길, 반말로 “오세훈 니 좌파냐?”…윤어게인 콘서트 장소 제공 압박

![법원장님 들어가십니다 [그림판] 법원장님 들어가십니다 [그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0224/20260224503791.jpg)

법원장님 들어가십니다 [그림판]

“누가 반대했나 밝혀라”…통합안 보류에 국힘 TK 의원-지도부 충돌

‘800만원 샤넬백’…받은 김건희는 무죄, 전달한 전성배는 왜 유죄일까

‘계엄군 총구’ 안귀령 고발한 전한길·김현태…“탈취 시도” 억지 주장