1. 자존

국민학생 시절 국민교육헌장을 곧잘 외웠다. “우리는 민족 중흥의 역사적 사명을 띠고 이 땅에 태어났다”로 시작하는 그 헌장이 왜 필요한지는 궁금하지 않았다. 그걸 잘 외면 청소당번을 면제받아 동무와 재밌게 놀 수 있어 좋았다. 그러나 마나 ‘~위해’ 태어나는 게 가당키나 한지 여전히 요령부득이다. 그보다는 대학 시절 알게 된 1980년 빛고을 광주의 ‘핏빛 5월’, 서울의 거리를 누비며 온몸으로 느낀 ‘87년 6월’이 내게는 중요하다.

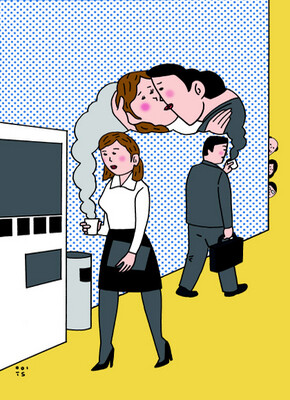

천상천하유아독존(天上天下唯我獨尊). ‘우주 만물 가운데 내가 가장 존엄한 존재’라는 뜻이라고 한다. 석가모니가 어머니 뱃속에서 나와 일곱 발짝을 떼며 외친 탄생게(誕生偈)라는데, 그 독존(獨尊)을 자존(自尊)을 권하는 불가의 강조어법으로 이해한다. 자존은 내가 나를 사랑해야 할 뿐만 아니라 남들도 나를 귀하게 여겨야 가능하다. 하여 자존은 홀로 존재가 아니라 관계다. ‘평화는 정의의 열매’라는 구약성서의 말씀이 있듯이, 자존은 인권의 씨앗이다. 정의 없는 평화가 강자의 수사에 불과하듯이, 자존 없이 인권은 불가능하다. 무지갯빛 관계로서의 자존을 꿈꾼다.

지그문트 프로이트에 따르면, 인류는 지구에 출현한 이래로 지금껏 세 개의 불연속, 곧 세 개의 큰 강을 건너왔다. 첫 번째 도강의 인도자는 ‘지동설’의 니콜라우스 코페르니쿠스. 지구가 우주의 중심이기는커녕 광대한 우주 한 귀퉁이의 티끌에 불과하다는 깨달음. 사람들은 그 충격적 각성을 기리려 ‘코페르니쿠스적 전환’이라는 관용구를 만들어냈다. 두 번째 강 건너기의 안내인은 ‘진화론’의 찰스 다윈. 사람은 ‘조물주의 특별한 피조물’이 아니며, 동물의 한 종류라는 다윈의 ‘발견’의 의미에 대한 되새김질은 현재진행형이다. 미국엔 창조론을 가르치는 학교가 지금도 많다. 세 번째 도강의 교사는 ‘정신분석의 태두’ 프로이트. 사람은 이성뿐만 아니라 비이성(무의식)의 지배를 받는다는 것, 달리 말하자면 ‘건강한 정신’(이성)과 ‘병든 정신’(무의식) 사이엔 위계가 존재하지 않는다는 것. 그러나 도처에 널린 ‘정신병원’의 존재가 웅변하듯, 프로이트의 가르침 또한 인류는 아직 온전히 받아들이지 않고 있다. 세 개의 큰 강은 순서대로 인간의 자존심에 가해진 우주론적·생물학적·심리학적 충격이다.

브루스 매즐리시(, 사이언스북스 펴냄)는 인간을 기다리고 있는 네 번째 강은 로봇(robot), 곧 ‘인간과 기계의 불연속’이라고 주장한다. 로봇의 어원이 ‘일’을 뜻하는 체코어 ‘robota’인 걸 보면, 애초 사람들은 로봇을 ‘파업하지 않고 자지도 않으며 일만 하는 값싼 노동자’, 곧 노예로 상상한 것 같다. 한데 고대 귀족들이 노예의 반란이라는 악몽에 시달렸듯이, 현대인은 미구에 로봇의 반격으로 파멸하리라는 공포에 사로잡힌 듯하다(를 비롯한 수많은 공상과학(SF) 영화를 보라).

사람은 로봇과 친구가 되어 평화롭게 공존할 수 있을까? 사람이 동물과 다를 바 없다는 다윈의 가르침을 받아들였듯이, ‘기계’에 비해 특권적 위치에 있지 않다는 주장도 받아들일 수 있을까? 로봇과 친구 되기를 헛된 꿈으로 치부하지 않을 수 있다면, 사람끼리 친구 되기는 더 쉬울 것이다. 공감은, 우주처럼 넓고 깊을수록 좋다.

새가 좌우의 날개로 날듯이, 민주사회를 떠받치는 두 개의 기둥은 톨레랑스(관용)와 연대다. 근대 이전 숱한 종교전쟁이 남긴 반면교사의 고갱이로 불리는 톨레랑스는 다른 것들의 공존을 가능케 하는 덕목이다. 하지만 약자의 톨레랑스를 강자는 나약함 또는 비겁의 몸짓으로 해석하고 짓밟기 일쑤다. 하여, 연대를 위해 애쓰지 않으며 관용만을 권하는 것은, 어쩌면 천사의 탈을 쓴 악마의 주문일지 모른다. 연대의 꿈이 없는 관용은 때로 무기력하다.

1996년 5월 말 을 떠났으니, 거의 15년 만의 귀환입니다. 그땐 막내 기자였는데, 이젠 편집장 노릇을 해야 합니다. “내가 세상을 멀리 볼 수 있었던 것은 거인의 어깨에 서 있을 수 있었기 때문”이라고 한 게 아이작 뉴턴이었던가요? 저도 1994년 3월 창간 이래 지금껏 과 함께해온 아홉 편집장(고영재·오귀환·곽병찬·김종구·정영무·배경록·고경태·정재권·박용현)과 숱한 동료 기자들의 어깨에 서서 세상을 바라보고 싶습니다. 거인의 바짓가랑이 밑에서 헤매지 않도록 애쓰겠습니다. 새 편집장으로서 ‘자존과 공감이 키워가는 연대의 열매로서 사랑’을 꿈꿉니다. 여기 첫 연애편지를 바칩니다.

한겨레21 편집장 이제훈 nomad@hani.co.kr

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

“대통령에 누 끼쳐 죄송”…정청래 ‘2차 특검 논란’ 거듭 사과

“배신자 될래?” 전한길 최후통첩에 반응 없는 국힘

이진숙, 광주 기어이 가서 “12·3 내란 결론 안 나” 궤변…윤어게인 인증샷까지

한미연합사단 한국 부사단장에 첫 여성장군 문한옥 준장 취임

‘다카이치 열풍’ 타고 자민당, ‘316석’ 단독 중의원 개헌 발의 의석 확보…“역사적 대승”

‘쌍방울 변호인’ 특검 추천 이성윤 “있지도 않은 의혹 확산, 안타까워”

국힘, 한동훈 이어 김종혁 제명…친한계 “숙청 정치” 반발

![이 대통령 지지율 55.8%로 상승…“다주택 투기 규제 영향” [리얼미터] 이 대통령 지지율 55.8%로 상승…“다주택 투기 규제 영향” [리얼미터]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0209/53_17705955242736_20260209500342.jpg)

이 대통령 지지율 55.8%로 상승…“다주택 투기 규제 영향” [리얼미터]

홍준표 “구청장에 발리는 오세훈…‘서울시장 5선→당권도전’ 방향 틀었나”

경기 가평군서 군 헬기 추락…2명 중상