'김성근 야구' 그늘에서 벗어나야 한국 야구의 미래가 밝아진다. 한겨레 김태형 기자

‘야무진 빠따’ 첫 기사에서 김성근 전 감독을 다뤘다. 난 김성근식 야구가 퇴출되고 더 이상 인정받지 못해야 야구계를 넘어 한국 사회가 한 걸음 앞으로 나아갈 수 있다고 생각했다. 성적을 내는 야구가 매력적인 건 당연한 일이다. 모두가 ‘김성근 야구’에 열광했다. 마저도 개발독재 시대를 닮은 그의 야구관을 지지하며 열광의 행렬에 합류했다. 하지만 그 성적의 이면을 보며 나는 ‘김성근 야구’에 결코 동의할 수 없었다.

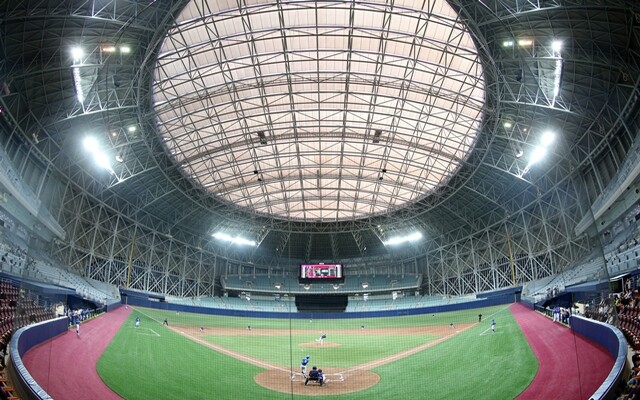

2000년대 후반 프로야구는 새로운 중흥기를 맞았다. 2008년 베이징올림픽에서 금메달을 따며 새로운 팬들이 들어온 게 기폭제가 됐지만, 프로야구 안에서도 치열한 승부가 펼쳐졌다. SK 김성근, 두산 김경문, 롯데 로이스터 감독이 서로 다른 색깔을 드러내며 팬들을 야구장으로 이끌었다.

누구보다 김성근과 김경문 두 감독은 몇 년간 치열하게 겨루며 화제를 모았다. 둘은 성격도 다르고 야구관도 달랐지만 공통점이 하나 있었다. 선수들의 희생을 바탕으로 명장 자리에 올랐다는 것이다. 날마다 경기에 나와 정말 ‘팔이 빠져라’ 공을 던진 투수들은 부상으로 일찍 은퇴하고, 이를 지시한 감독은 우승컵과 함께 명장의 영광을 얻는다. SK는 전병두 어깨를 팔아 우승을 샀고, 두산은 고창성 어깨와 임태훈 허리를 내주고 SK의 라이벌 자리에 올랐다.

성적에 취한 언론과 팬들은 선수들의 희생을 ‘투혼’이나 ‘역투’로 포장하지만 이는 지속가능한 행위가 아니다. 김성근 감독이 성적 부진으로 물러나면서 이 비정상적인 행위가 조금 드러난 것뿐이다. 만약 성적이 좋았다면 여전히 김성근은 최고의 명장이란 소리를 들으며 선수들의 희생쯤은 아무것도 아닌 게 돼버렸을 것이다.

4월26일 두산과 SK의 경기. 9회 말 두산이 1점 앞선 상황에서 두산의 마무리 투수 함덕주가 마운드에 올랐다. 함덕주는 전날 경기에도 등판해 36구를 던진 상태였다. 지칠 대로 지친 함덕주는 SK 포수 이재원에게 동점 홈런을 맞으며 승리를 지키지 못했다. 최근 7경기에서 5번 등판해 수많은 공을 던진 그가 SK 강타선을 막아낸다는 건 어쩌면 불가능한 일이었다.

이 엄청난 혹사를 정당화하는 논리(?)는 “그럼 누굴 올리냐?”는 상황론이다. 김성근 시절부터 성적에 취한 팬들이 지치지 않고 해온 가장 단순하면서 강력한 반론이다. 4월25일 경기에서 7점 차로 앞서고 있던 두산은 8회에 6점을 허용하며 턱밑까지 추격당했다. 그때 많은 팬이 “그럼 누굴 올리냐?”며 함덕주 등판을 옹호했다. 그러곤 덧붙인다. 왜 감독들이 쓰는 투수만 쓰는지를 알겠다고. 이런 생각들이 김성근의 명예를 만들었고 전병두의 조기 은퇴를 만들었다.

함덕주는 두산의 차기 에이스를 넘어 한국 야구를 대표할 가능성이 있는 투수다. 하지만 지금 같은 투입이 반복된다면 아무도 그의 미래를 장담할 수 없다. 당연히 이기는 건 좋은 거고 우승까지 한다면 더없이 좋을 것이다. 하지만 난 할 줄 아는 건 야구 하나뿐인 젊은이들의 직업을 잃게 하면서까지 우승하길 바라지 않는다. 나에게 야구는 즐겁자고 보는 것이지, 남의 어깨를 담보 삼아

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![가슴 치며 ‘검은 연기’ 보지 않으려면…어떻게 할 것인가 [아침햇발] 가슴 치며 ‘검은 연기’ 보지 않으려면…어떻게 할 것인가 [아침햇발]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0303/53_17725196285494_20260303502471.jpg)

가슴 치며 ‘검은 연기’ 보지 않으려면…어떻게 할 것인가 [아침햇발]

‘이재명 대선후보 자격 박탈’ 향해 초스피드 질주한 조희대 코트

![[사설] 노태악 후임 대법관 제청 안 하는 조희대 대법원장 [사설] 노태악 후임 대법관 제청 안 하는 조희대 대법원장](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0302/53_17724442937947_20260302502331.jpg)

[사설] 노태악 후임 대법관 제청 안 하는 조희대 대법원장

36년 만의 정월대보름 개기월식…3일 저녁 8시부터 1시간 진행

이 대통령 분당 아파트 팔리나…홍익표 “사겠다는 사람 나와”

‘체급’ 다른 이란…통제 불능 장기전도 부담, 미 지상군 투입 회의적

‘이란 공습’에 장동혁 “김정은의 미래” 박지원 “철렁해도 자신감”

법원노조 “조희대 사퇴하라…국민의 정치적 선택권 뺏으려해”

‘시효 지난 빚 다시 추심’ 막는다…금감원, 대부업 현장점검 착수

“1년 지나면 다 찍어줘” 윤상현, 이제야…윤석열에 “결자해지 부탁”