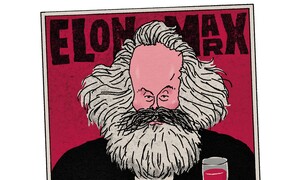

일러스트레이션 이우만

꾸준히 다니던 체육관이 3월 문을 닫는다는 문자를 받았다. 그렇지 않아도 코로나19 확산 이후 눈에 띄게 이용자가 줄어들고 정부 방역 지침에 따라 여러 차례 운영을 중단했던 터라 그 여파인가 짐작했지만, 정작 문을 닫게 된 직접적 계기는 새로운 건물주와의 협상 실패였다.

또 다른 친구도 최근 살던 집의 계약 종료를 앞두고 건물주로부터 나가라는 연락을 받았다. 제 돈으로 낡은 싱크대를 교체하고 벽지를 바르고 장판을 깔 때만 해도 건물주는 ‘살고 싶은 만큼 살라’고 약속했지만 법이 보호하는 계약기간은 2년에 불과하다. 임대차보호법 개정으로 2년의 계약 연장을 요구할 수 있는 계약갱신청구권이 세입자에게 생겼지만 ‘계약갱신청구권’을 검색하면 임차인을 내쫓는 합법적 방법이 주르륵 나온다.

무엇보다 마음 여린 친구는 그런 식으로 건물주와 얼굴 붉히고 싶지 않다고 했다. 결국 보증금과 월세를 대폭 올려준 친구에게 왜 보장된 권리조차 이용하지 않느냐고 앙알댔지만 같은 건물에 살며 매번 수도요금을 건물주와 나눠 내야 하는 것은 친구 아닌가. 가장 편안해야 할 집에서 안정감을 느끼지 못할까봐 불안한 마음을 이해하지 못하는 것도 아니다.

나 역시 세입자로 살며 세입자 친구들의 처지를 보면, 임대차보호법이 개정됐음에도 세입자는 여전히 딱하다. 그런데 임대차보호법 개정안이 국회에서 통과될 때 세상의 분위기는 달랐다. ‘재산권 행사를 막는다’느니, ‘주택시장 활성화를 가로막는다’느니 하는 말이 연일 전파를 탔다. 세입자에게 어디 막을 힘이나 있던가. 실제 가로막힌 건 2년짜리 계약에 맞춰 임대수입을 계산해온 수익의 속도, 돈의 속도일 것이다.

이 속도는 세입자만 내쫓지 않는다. 그렇게 억울하면 ‘집 사라’는 말을 쉽게 하지만 소유주가 된다 한들 원하지 않는 개발에 묶여 밀려나는 건 피할 수 없다. 서울 영등포에 있는 비정규노동자 쉼터 ‘꿀잠’은 신길2구역 재개발 사업에 따라 없어질 위기에 처했다. 전면 철거 뒤 재개발을 반복해온 한국의 개발 방식은 동의하지 않은 소수의 자리도 철거한다. 신길2구역 거주자 중 78.3%인 세입자 2186가구에는 의사를 묻지도 않는다. 도심의 그나마 저렴한 전월세 주택들이 이런 식으로 사라져왔다.

개발 앞에 이토록 쉽게 뽑히고 마는 삶은 마치 뿌리 얕은 식물 같다. 흔히 정지했거나 무능한 상태를 두고도 식물에 비유하는데 ‘식물 국회’나 ‘식물 정권’ 같은 표현이 대표적이다. 그러나 이 표현에 이의를 제기하는 사람도 있다. 식물의 역동성을 무시하는 말이라고 생각해서다. 식물은 결코 가만있지 않고 스스로 자라고 심지어 이동한다. 한여름 밭을 매본 사람이라면 잡초의 끈질긴 생명력에 ‘식물 정권이라니, 그렇게 지독한 정권이란 말인가’ 생각할 수도 있을 거다.

용산 참사 이후 서울에서는 동절기(12~2월) 강제철거가 금지됐다. 대신 동절기에 접어드는 12월1일을 앞두고 11월이면 철거폭력이 더 가혹해지고, 동절기가 끝나는 3월1일이 되면 철거를 다시 시작한다. 최소한 한겨울에는 내쫓지 말라는 호소는 애꿎게도 봄을 철거의 계절로 만들었다.

죽은 것 같았던 나무에 새잎이 돋고, 가지마다 물기를 머금는 봄이 온다. 수백 년을 웅크리고 있다가도 성장을 시도하는 씨앗의 용기가, 두어 번 낫질에 잘려나간 것 같아도 다시 자라는 끈질김이 우리에게도 있지 않을까. 계약 해지니 재개발 통보에 사라지던 마을들 사이에 꿋꿋하게 자라는 식물들의 저항이 있다. 눈 내린 골목을 쓸고 봄이면 화분을 내놓던 사람들에게 이 봄이 두렵지 않아야 한다.

김윤영 빈곤사회연대 활동가

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

“서울마저” “부산만은”…민주 우세 속, 격전지 탈환이냐 사수냐

조희대, 사법개혁 3법 또 ‘반대’…“개헌 해당될 중대한 내용”

노시환, 한화와 최대 ‘11년 307억원’ 계약

![[속보] ‘헌법 불합치’ 국민투표법 개정안 행안위 통과…개헌 투표 가능 [속보] ‘헌법 불합치’ 국민투표법 개정안 행안위 통과…개헌 투표 가능](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0223/53_17718125740657_20260223501282.jpg)

[속보] ‘헌법 불합치’ 국민투표법 개정안 행안위 통과…개헌 투표 가능

정청래, 장동혁에 회담 제안…“충남·대전 통합 진전시키자”

![지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰] 지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0220/20260220502864.jpg)

지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]

![[사설] 중국 도발한 주한미군 훈련, ‘단순 항의’로 끝낼 일 아니다 [사설] 중국 도발한 주한미군 훈련, ‘단순 항의’로 끝낼 일 아니다](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0222/53_17717529577243_20260222502024.jpg)

[사설] 중국 도발한 주한미군 훈련, ‘단순 항의’로 끝낼 일 아니다

![이러다 정말 다 죽어요! [그림판] 이러다 정말 다 죽어요! [그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0222/53_17717564410097_20260222502174.jpg)

이러다 정말 다 죽어요! [그림판]

‘윤석열 품은 장동혁’ 국힘 오늘 갈림길…극한갈등, 파국 치닫나

![[사설] ‘무기징역’ 빼면 도무지 납득할 수 없는 윤석열 1심 판결 [사설] ‘무기징역’ 빼면 도무지 납득할 수 없는 윤석열 1심 판결](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0222/53_17717557735175_20260222502090.jpg)

[사설] ‘무기징역’ 빼면 도무지 납득할 수 없는 윤석열 1심 판결