지난해 봄에는 주말농장에 도전했다. 호미도 사고 가래도 사고, 모종도 사고 씨앗도 사고 거름도 샀다. 상추도 심고, 고추도 심고, 토마토도 심고, 가지도 심고, 오이도 심었다. 텃밭 주인이 하지 말라는 걸 제외하고는 주말농장에서 심을 수 있다는 것 중 구할 수 있는 건 죄 심었던 것 같다. 차가 있는 언니의 도움을 받아 토요일마다 하루도 거르지 않고 물도 주고 잡초도 뽑았다. 누구나 쉽게 키우는 화초도 내 손에 닿으면 금세 시들하니 죽고 말았는데, 텃밭에 가꾼 채소는 어찌나 잘 자라던지, 귀농해도 되는 건 아닐까 호들갑을 떨기도 했다.

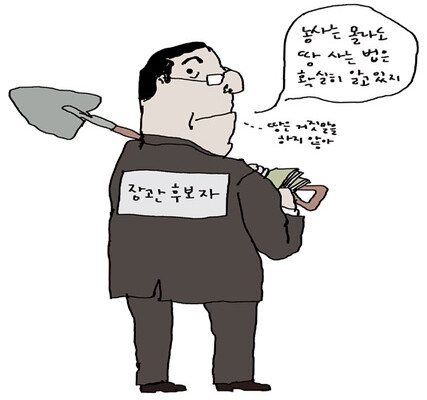

일러스트레이션/ 이강훈

한동안은 정말 좋았다. 아이와 함께 흙을 만지는 것도 좋았고, 도시락에 갓 지은 밥을 담아가 직접 딴 쌈채소에 싸 먹이는 재미도 괜찮았다. 고작 상추 몇 잎을 직접 따서 먹기까지 들인 비용을 생각하면 입 짧은 세 가족이 1년은 너끈히 먹을 채소 가격이었지만 흙을 밟고 생산의 기쁨을 배울 수 있으니 그 이상의 값어치가 있는 일이라 생각했다. 골방에 앉아 골방 같은 소설만 쓰지 말고, 흙을 밟고 햇볕을 쬐며 삶내 나는 소설을 쓰는 일도 어쩌면 가능하지 않을까 기대하기도 했다.

하지만 몇 번의 도시락 만찬이 지나가자 조금씩 힘에 부쳤다. 수확하고 돌아서면 어느새 만개한 꽃처럼 자라는 상추 다발도 무서웠고, 비만 오면 넘어지는 지주도 버거웠다. 내가 이토록 열과 성을 다해 오는 동안 한 번도 찾아오지 않아 오고 가는 길을 죄 잡초숲으로 만들어놓은 버려진 텃밭 주인들에게는 미움이 절로 솟았다. 글은 당연히 한 줄도 쓰지 못했다. 흙내 나는 소설은커녕 ‘텃밭일기’라고 거창하게 제목을 달아놓은 메모장도 한 바닥을 채우지 못했다.

그 농사의 마지막은 40℃의 어느 여름날이었다. 가을 농사를 위해 밭을 갈아엎어야 한다는 땅주인의 지시에 따라 텃밭 정리를 해야 했다. 지열에 숨도 제대로 못 쉬고 지주를 모두 뽑아내고 못 거둔 작물을 정리하면서 나는 다시는 이 밭에 오지 않으리라, 적어도 가을에는 오지 않으리라, 이를 박박 갈았다. 고작 3평 밭을 정리하면서 애초에 내가 꾸었던 꿈을 하나하나 반성했다. 삶이라니, 땀이라니, 땅에 대한, 농사에 대한 이해라니, 그 무엇 하나 가당한 것이 없는 오만이었다.

그래도 한 가지는 배웠다. 순간의 경험이, 체험이 삶을 대신할 수는 없다는 것. 지나가는 자는 머무는 자의 고충을, 행복을 절대 알 수 없다는 것. 안다는 말은, 알겠다는 말은 매우 오만하고 경솔한 말이라는 것. 그래서 나는 농사를 그만두기로 했다. 아니, 농사 흉내를 그만두기로 했다는 말이 맞겠다. 땅을 대한다는 건, 삶을 이해한다는 건, 폼으로 낭만으로 자랑 삼아 될 일이 아니었다.

다시 봄이라 그런가. 최근 인사청문회를 보다보면 달달 외운 이론과 낭만주의적 각오만으로 농사꾼 흉내를 내던 그때의 오만한 초보 농부가 여럿 보인다. 각종 비리와 의혹 시리즈로 주요 내각 인사가 줄줄이 낙마한 것도 모자라 이제는 해당 부처의 현안에 대해 제대로 알지도 못하면서 본인은 거절했는데 임명해서 어쩔 수 없이 맡았다는 장관 내정자까지 나타났으니, 대체 이 상황을 어떻게 이해해야 할지 모르겠다. 텃밭 우습게 알았던 나는 3평 밭이나 말아먹고 말았지, 저들은 대체 얼마나 많은 밭을 함부로 갈아엎으려고 저렇게 쉽게 나서는지, 섣부른 농부가 쟁기 잡아 내 삶을 흔들까 두려워 맘 놓고 뿌리도 못 내리겠다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘윤석열 출국금지’ 국회 보고했다고…박성재 “야당과 결탁했냐” 질책

트럼프 “대법 결정 갖고 장난치는 국가, 훨씬 더 높은 관세 부과”

‘사법개혁 3법’ 통과 앞…시민단체들 “법왜곡죄, 더 숙의해야”

배현진 지역구 공천, 중앙당이 하기로…친한계 공천권 제한

![그렇게 형이 된다...감독 김남국, 주연 정청래 [그림판] 그렇게 형이 된다...감독 김남국, 주연 정청래 [그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0223/20260223503467.jpg)

그렇게 형이 된다...감독 김남국, 주연 정청래 [그림판]

몸에 피 한방울 없는 주검이 되어 돌아온 새 신랑

의료 공백 메웠던 간호사들, 6개월째 여전히 전공의 일 떠맡아

서울중앙지법 부장판사가 대낮 음주운전…감봉 3개월

김혜경 여사·브라질 영부인, ‘커플 한복’ 맞추고 친교 활동

‘노스페이스’ 영원그룹 회장, 82개 계열사 은폐해 고발 당해