조선과 청 사이에 상민수륙무역장정이 체결되자 이홍장은 미국 샌프란시스코 총영사로 있던 진수당(陳樹棠)을 총판조선상무위원(總辦朝鮮商務委員)으로 임명해 영사 업무를 맡겼다. 조선을 이른 시일 내에 근대적 속방으로 재편하는 일에는 자본주의의 물을 제대로 먹은 인물이 적격이라 판단한 때문이었을 것이다. 진수당은 우선 남별궁에 총판상무위원 공서(公署)를 차리고 중국 상인들을 지원했다.

천주교 박해 앞장, ‘염라’로 불린 이경하

남별궁은 지금의 원구단 자리에 있었는데, 이 땅에 처음 집을 지은 이는 조대림이었다. 조대림의 처가 태종의 둘째딸 경정공주였기에 이 집은 ‘소공주댁’으로 불렸고, 집이 있는 동네에도 ‘소공동’이라는 이름이 붙었다. 이 집은 서울 장안에서도 손꼽히는 대가(大家)여서 임진왜란 때에는 왜병과 명군이 번갈아 주둔했다. 평안북도 의주로 피란 갔다 환도한 뒤 경운궁(현재의 덕수궁)에 머물던 선조는 지척에 있던 이 집을 명나라 장수와 사신들을 접견하는 장소로 이용했고, 그때부터 이 집에는 남별궁이라는 이름이 붙었다. 이후 남별궁은 중국 사신들의 숙소 겸 접대 장소가 되었다. 조선 정부가 총판상무위원 공서로 이 집을 내준 것은 이런 연고 때문이었다.

그러나 이는 임시 조처였던 듯하다. 이듬해 진수당은 낙동(지금의 서울 명동 중국대사관 부지)에 있던 이경하의 집을 사들여 새 상무공서를 지었다. 이경하는 대원군 섭정 기간에 포도대장과 무위대장을 지냈는데, 매천 황현에 따르면 대원군은 “오직 사람을 잘 죽이기 때문”에 그를 중용했다고 한다. 병인년(1866) 천주교 박해 때 그의 집으로 잡혀가 혹독하게 고문당한 뒤 죽어 나온 사람이 부지기수였기에, 그에게는 ‘낙동 염라’라는 전혀 명예롭지 않은 별명이 붙었다. 그는 임오년(1882) 군인폭동 때 난병(亂兵)들과 관계를 맺었다가 폭동이 진압된 뒤 고금도로 유배되었는데, 진수당이 그의 집을 사들인 것은 그가 아직 고금도에 있을 때였다. 그러니 사들였는지 사는 시늉만 했는지도 확실치 않다. 진수당은 이경하의 집을 헐고 직접 설계도를 그려 새 건물 공사에 착수해 1884년 9월 완공했다.

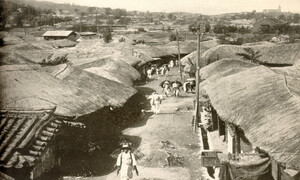

낙동 염라의 집이 상무공서 자리로 결정되자, 청나라 상인들도 그들의 상업회의소 격인 중화회관을 지으려고 가까운 곳에 있는 큰 집을 물색했다. 그런데 당시 낙동·명동·상동 등지의 남촌에는 가난한 남인과 무반들이 주로 살았기 때문에 청나라 상인들의 성에 차는 큰 집이 많지 않았다. 그들은 남대문에서 종각으로 이어지는 큰길가, 현재의 중앙우체국 자리에 나란히 선 세 채의 집을 지목했다. 공교롭게도 이 집들은 이경하의 아들 삼형제 범조, 범진, 범대의 소유였다. 이 경우 ‘공교롭다’는 말은 ‘이미 샅샅이 조사해놓고도 우연인 양 가장한다’는 뜻으로 해석해도 무방할 것이다. 이런 일이야 요즘도 흔히 볼 수 있지 않은가?

중국인, ‘되놈’ 또는 ‘대인’

그런데 문제가 생겼다. 범조와 범대는 순순히 집을 넘겼는데, 가운뎃집 주인 범진(훗날 일본의 한국 강점에 분격해 자결)이 팔지 않겠다고 버텼다. 결과적으로 ‘알박기’가 된 셈인데, 청나라 상인들이 터무니없는 값을 부른 탓도 있었겠지만, 그보다는 청나라의 개입 때문에 실세(失勢)한 처지에 부자(父子)의 집마저 몽땅 그들에게 넘길 수 없다는 오기가 발동했을 가능성이 크다. 이범진은 남의 집 담장과 지붕을 훨훨 뛰어넘을 정도로 민첩한데다 힘이 장사고 배포도 커서 장안의 왈짜들이 그의 이름만 들어도 두려워했다고 한다. 그런 인물이었으니 기세등등한 청나라 상인들 앞에서도 주눅 들지 않고 버틸 수 있었을 터다.

그러나 버티는 것과 이기는 것은 전혀 다른 문제다. 이범진이 계속 버티자 청나라 상인 30여 명이 그를 상무공서로 납치해 매질하고 집을 팔겠다는 각서를 강요했다. 매에 장사 없다고 이범진은 결국 집을 넘기는 데 동의했다. 사건이 알려지자 조정과 서울 장안이 발칵 뒤집혔다. 아무리 조선이 청나라의 번국(蕃國)이라 해도 한갓 장사치들이 당당한 벼슬아치를 잡아다 매질한 것은 사체(事體)에 어그러져도 한참 어그러지는 일이었다. 정부는 우선 ‘스스로 업신여김을 당하고 조정에까지 수치를 끼친 죄’를 물어 이범진을 삭직(削職)하고 진수당에게 항의했다. 이 일은 진수당이 이범진에게 사과하고 중화회관 동사(董事·대표) 웅정한(熊廷漢)을 파면하는 것으로 일단락됐지만, 조선인 일반의 공분을 사고도 남을 일이었다. 이 일이 있은 지 얼마 뒤, 웅정한은 혼자 시내에 나갔다가 거드름을 피운다는 이유로 조선 사람들에게 뭇매를 맞았다. 왈짜들을 호령하던 이범진이 사주했을 가능성이 크지만, 이런 일의 배후까지 세세히 캘 이유가 있겠는가.

돈도 권력도 완력도 다 가진 이범진 같은 사람이 이렇게 당할 정도였으니, 그런 것 못 가진 사람들에게 중국인은 범접하기 어려운 ‘대인’(大人)이었다. 듣는 자리에서 ‘되놈’이라 부르는 것은 상상할 수도 없는 일이었다. 1884년 겨울의 갑신정변 이후 중국인들의 콧대는 더 높아졌다. 정변 진압을 지휘한 약관의 원세개(袁世凱)는 진수당의 뒤를 이어 주차조선총리교섭통상사의(駐箚朝鮮總理交涉通商事宜)라는 거창한 직함을 갖고 조선의 내정과 외정을 주물렀다. 당시 서울에 있던 서양인들은 그를 총독(Viceroy)이라고 불렀다.

‘을지로’라는 작명의 이유

원세개는 진수당이 지은 상무공서를 헐고 자기 ‘위엄’에 어울리는 규모로 새로 지었다. 조선 사람들은 그 건물 앞길을 ‘원세개 대인의 진영 앞길’이라는 뜻의 ‘원대인진전’(袁大人陣前)이라고 불렀다. 원세개의 공관을 지키는 청병(淸兵)이 얼마나 심하게 횡포를 부렸던지 이 길에는 낮에도 사람이 잘 다니지 않았다고 한다. 중국 상인들의 집과 점포는 이 공관 주변, 지금의 명동·소공동·저동 등지에 많았는데, 해방 뒤인 1946년 서울 가로명을 새로 제정할 때 중국인 거류지의 한복판을 관통하는 길, 일제강점기에 고카네초(黃金町)라 불리던 길에는 ‘을지로’라는 이름이 붙었다. 당시 가로명제정위원회 위원들은 살수대첩의 영웅 을지문덕 장군의 이름을 빌려서 이 일대를 덮은 중국인들의 기운을 꺾으려 했던바, 이런 생각은 당시 서울시민 일반이 동의하는 바였다. 참고로, 을지문덕이 ‘을’씨인지 ‘을지’씨인지, 원고구려인인지 중국에서 귀화한 사람인지는 단정하기 어렵다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

앞뒤 다 비워…윤석열 ‘황제 접견’, 재구속 이후 278차례

롯데 “나승엽·고승민 등 대만서 불법 도박장 출입…즉각 귀국 조치”

전임자도 “반대”…이성윤 ‘조작기소 대응 특위 위원장’ 임명에 민주당 발칵

기상 악화에도 “치킨은 간 모양이네요”…이 대통령, 연평도 해병대 격려

배현진 “장동혁 지도부의 공천권 강탈”…당내선 ‘선거 포기했나’

‘트럼프 관세’ 90%, 돌고돌아 결국 미국인이 냈다

“재혼 사유로 국가유공자 보훈급여 박탈…기본권 침해”

10만명 생계 달린 홈플러스, 살릴 시간 20일도 안 남아…“제발 정부가 나서달라”

대법관 제청 3주 지나도 감감…이재명-조희대 의견 조율 난항?

이채운, ‘1620도 회전’ 성공에도 하프파이프 아쉬운 6위

![[속보] 법원, ‘언론사 단전·단수’ 이상민에 징역 7년 선고 [속보] 법원, ‘언론사 단전·단수’ 이상민에 징역 7년 선고](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0212/53_17708767345627_20260212502899.jpg)