지난주 대학가는 대부분 ‘축제 기간’이었다. 대학에 몸을 담고 있다 보니, 매년 이맘때면 펼쳐지는 대학가의 축제 풍경을 볼 수밖에 없고, 으레 그렇듯, 내 학창 시절에 경험한 축제와 지금의 축제를 자연스럽게 비교한다. 보는 사람에 따라서 다르겠지만, 최근 대학가의 축제가 ‘대학’의 고유성을 잃어버렸다는 건 공통 의견인 듯하다.

‘시장 논리’라는 교육이념의 확산

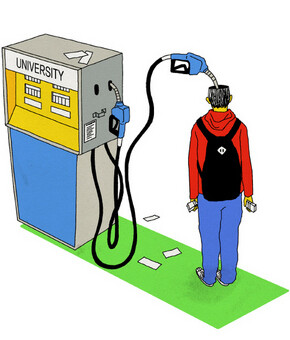

흥청거리지 않는 대학축제. 일러스트레이션 이강훈

이런 현상을 개탄하는 목소리도 없지 않다. 특히 단골로 지적하는 것이 대학축제를 물들인 소비주의 문화다. 연예인을 초청하거나 기성 가요를 부르는 대회를 대학생들이 주최하는 광경은 이제 낯설지 않다. 대학축제에 온 연예인들의 ‘직찍’을 자랑스럽게 인터넷 미니홈피나 블로그에 올리는 것도 흔한 일이 되었다. 이런 까닭에 대학가 특유의 문화가 존재하지 않는다는 우려가 현실감을 얻는 것이다.

물론 특징 없는 대학가의 축제문화에 대한 비판은 필요하고, 또한 대학을 구성하는 주체들에게 한 번쯤 멈춰서 생각해볼 계기를 제공한다는 측면에서 바람직하다고 할 수 있다. 그러나 이와 같은 비판이 단순하게 도덕적 판단의 영역에 그치면서, 여전히 ‘20대 문제아론’과 연대하는 수준에 머문다면 상황을 개선할 여지는 별로 없을 것이다.

현재의 대학축제, 더 나아가서 대학의 문화를 정의하자면, 성(性)과 속(俗)의 일치라고 말할 수 있겠다. 상대적으로 시류에서 벗어나 있던 대학이 그 한복판으로 나아온 것이 지금 우리가 목격하는 대학문화를 낳은 원인이라면 원인일 것이다. 거창하게 말하자면 세속화라고 부를 수 있는 이런 변화는 시장 논리로서 교육을 재단하는 ‘새로운’ 교육이념의 확산과 무관하지 않다. 남용의 위험을 무릅쓰고 이야기한다면, 미국식 신자유주의가 대학의 담장을 넘어와서 대학마저 점령해버린 징후가 대학축제의 현주소인 것이다.

한국은 세계 어디보다도 빠른 속도로 대학이 신자유주의 개혁에 몸을 내맡긴 경우다. 오죽하면 영국의 교육부 장관이 텔레비전 토론 프로그램에 나와서 “한국을 본받자”는 말을 했겠는가. 물론 이왕 변해야 한다면 빨리 변하는 게 낫다는 소신이 한국 사회를 유지·발전시켜온 원동력이라고 우파들은 주장하겠지만, 과연 이런 논리를 대학이라는 교육 현장에까지 적용해도 무방한지 아직도 논란이 그치지 않는 실정이다.

한국의 대학이 여기에 대해 별반 문제의식을 느끼지 못한다는 사실에 심각성이 있다. 시장 논리가 좋고 나쁜 것을 구분하는 판단 기준이 될 때, 교육은 재난 상황을 맞이한다. 오늘날 우리가 확인할 수 있는 대학문화, 또는 대학 정체성의 소멸은 이런 문제와 깊은 관련을 갖는다. 실제로 대학이라는 곳은 ‘시장’일 수 없다. 시장이라고 한다면 어떤 상품을 교환해서 이윤을 창출할 수 있어야 하는데, 대학에서 이런 구체적 교환 행위가 발생하기는 어렵다. 사제지간을 생산자와 소비자라는 ‘시장민주주의적 관계’로 환원하는 건 ‘도제수업’이라는 기원을 가진 대학 교육 원리를 훼손하는 것이다. 교육은 본질적으로 ‘교환’할 수 없는 가치에 근거한다는 사실이 중요하다. 시장주의적 입장에서 본다면 이 가치는 쓸모없는 것처럼 보이겠지만, 교육은 바로 이 쓸모없는 것에서 유용한 것을 만들어내는 작업이다.

평소 쓸모없다고 생각하는 것에서 우리는 새로운 것을 만들어낼 재료를 발견할 수 있는 것이다. 원칙적으로 축제라는 것은 이런 쓸모없는 것들이 한꺼번에 분출돼 나온 과잉의 현장이라고 할 수 있다. 소비주의는 축제의 과잉을 절제시키고, 시장의 교환가치로 모든 것을 균질화해버리는 결과를 낳는다. 말하자면 대학축제가 너무 흥청거려서 문제라기보다 그렇지 않아서 문제다. 겉으로는 흥청거리는 것 같지만, 실제로 전혀 그렇지 않다는 이중성이 현재의 대학축제에 내재해 있다. 대학축제 하면 떠올리는 ‘주점’만 하더라도 특정 동아리나 학생회가 이윤을 올리기 위해 ‘장사’를 한다는 것 외에 다른 이유는 없지 않은가.

우리가 현재 목격하는 천편일률적인 대학축제는 ‘교육’과 ‘교환’을 혼동하는 대학의 진실을 드러내는 증상이라고 할 수 있겠다. 대학이 교환가치와 다른 가치를 생산하기 위한 노력을 경주하지 않을 때, 대학은 더 이상 사회 내에서 존재 이유를 가지기 어렵다. 교육은 상품이라기보다 공공재에 가까운 것이다. 소비주의만 남은 대학축제는 한국 대학이 어떻게 이런 원칙을 잃어버렸는지 새삼 확인시켜주는 증거라고 하겠다.

이택광 경희대 교수·문화비평가

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘사법개혁 3법’ 통과 앞…시민단체들 “법왜곡죄, 더 숙의해야”

배현진 지역구 공천, 중앙당이 하기로…친한계 공천권 제한

‘윤석열 출국금지’ 국회 보고했다고…박성재 “야당과 결탁했냐” 질책

국힘 ‘절윤 격돌’ 예상했지만…싱겁게 끝난 “입틀막 의총”

서울중앙지법 부장판사가 대낮 음주운전…감봉 3개월

이 대통령 “나의 영원한 동지 룰라”…양팔 벌려 꽉 껴안아

몸에 피 한방울 없는 주검이 되어 돌아온 새 신랑

김혜경 여사·브라질 영부인, ‘커플 한복’ 맞추고 친교 활동

‘노스페이스’ 영원그룹 회장, 82개 계열사 은폐해 고발 당해

![그렇게 형이 된다...감독 김남국, 주연 정청래 [그림판] 그렇게 형이 된다...감독 김남국, 주연 정청래 [그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0223/20260223503467.jpg)

그렇게 형이 된다...감독 김남국, 주연 정청래 [그림판]