6월8일 저녁 9시께 서울 마포구 공덕동 어느 맥줏집에서 일군의 기자들에게 둘러싸여 고문당하고 있었다. “선배는 우리를 자꾸 ‘타자화’한다고!” 정은주 기자가 삿대질을 했다. “우리도 선배만큼 을 사랑한다니까!” 황예랑 기자도 언성을 높였다. 독재를 일삼는다는 항의였다. 공덕동에서 가장 잘생겼다는 송호진 기자는 웃기만 했다. 편집장 따위 편들어줄 뜻은 없어 보였다.

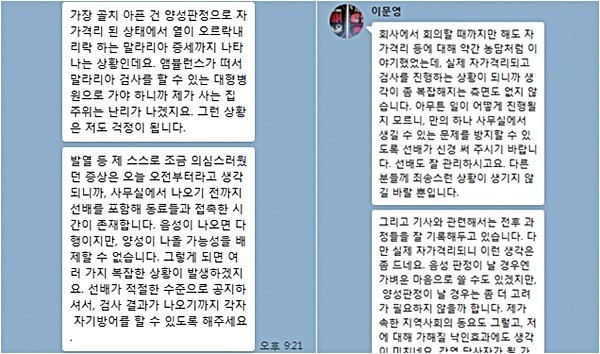

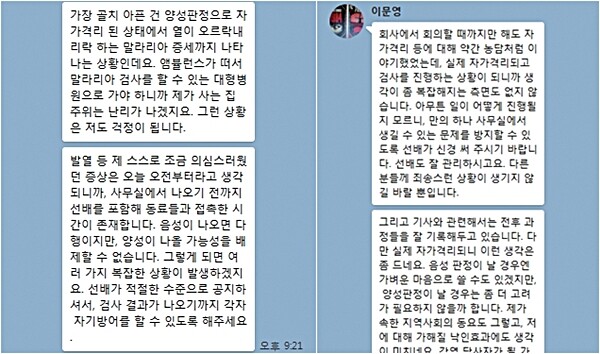

대응책을 찾지 못해 머리를 감싸쥐는데, 예기치 않은 또 다른 고문이 시작됐다. 이문영 기자가 카톡으로 문자를 보냈다. 200자 원고지 13장 분량이었다. 스마트폰 화면으로 읽으려니 어질어질한 게 구토증이 났다. 내용인즉 ‘자가격리에 들어갔고 확진 판정을 의뢰하겠다. 조심하라’는 것이었다. 그는 평택성모병원을 취재한 바 있다. 아, 이제 와서 무엇을 조심하란 말인가. 오전 편집회의 때, 하필 옆에 앉아 기침하던 그가 떠올랐다.

다음날, 구둘래 기자는 설사 증상을 호소했다. 만삭인 송채경화 기자는 감기 기운이 있다고 했다. 평소 운동으로 다져진 이정연 기자조차 핏기가 없어 보였다.

만일 이 기자가 확진 판정을 받았다면, 기자들 대부분 격리 상태에서 인터넷의 힘을 빌려 겨우 기사를 송고했을 것이다. 그래도 마감 막판에는 얼굴을 맞대고 편집해야 하는데, 그 일을 누가 어떻게 치렀을 것인지는 짐작도 되지 않는다. 다행히 이 기자는 음성 판정을 받았다. 눈에 보이지 않고 글자로만 존재했던 메르스는 그렇게 뉴스룸을 흔들었다.

우리는 운이 좋았지만, 36번 환자에게 그런 행운은 오지 않았다. 1번 환자로부터 16번 환자로 다시 36번 환자로 바이러스가 옮겨다녔다. 그는 세계 최초의 메르스 3차 감염 사망자가 됐다. 유족들까지 감염돼 공포와 분노에 치를 떨고 있다. 그 기록을 전진식 기자가 단독 입수해 분석했다. 사람을 죽인 것은 바이러스가 아니라 사람이었다.

페스트가 이탈리아를 휩쓴 1340년대를 배경으로 보카치오는 소설 을 썼다. 서장에서 그는 죽은 이의 시신을 파먹은 돼지가 페스트에 감염돼 그 자리에서 죽어버리는 장면을 묘사했다. “살아남은 사람들은 두려움에 떨고 망상에 시달렸”으며 “모두가 극도로 잔인해져 환자와 그에 속한 것들을 피하고 멀리했”고 “극도의 한탄과 불행에 빠져 신성한 것, 인간적인 것 또는 법도에 대한 권위가 땅에 떨어지고 와해됐”다. 다만 그 와중에도 “정부가 긴급히 고용한 공무원들이 거리의 똥을 치웠”다. 전제군주의 시대에도 목숨을 걸고 감염 확산을 막은 정치 시스템이 작동했던 것일까. 지금 이 시대에는 누가 바이러스의 온상을 치우고 있을까.

소설에는 페스트로 가족을 잃은 이들이 열흘 동안 모여 앉아 당대의 성직자, 정치인, 귀족 등을 발가벗겨 조롱하는 내용으로 가득하다. 전염병으로 사람이 죽으면 그때까지 알고 있던 세상이 통째로 무너진다. 불가항력의 상태를 초래한 모든 권위에 대한 비웃음이 바이러스보다 먼저 사람들을 휘감는다. 그렇게 유럽의 중세가 무너졌다. 메르스가 지나면 어떤 세상이 올지, 한국의 위정자들은 두렵지 않은 것일까.

이번 일을 겪으며 혼자 공상한 것이 있다. 만약 기자 가운데 확진자가 나와도, 함께 조용한 별장에 ‘집단 격리’되면 어떨까. 가족들에게도 유익할 것이다. 매체는 중단 없이 발행될 것이고 혁신도 멈추지 않을 것이다. 매일 밤 기성의 권위를 비웃는 수다를 나눠도 좋을 것이다. 아닌가. 편집장이 독재한다며 결국 다시 원성만 듣게 될까.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![뒤집힌 ‘보수의 심장’ TK, 민주 29% 국힘 25%…‘절윤’ 결의 무색했다 [NBS] 뒤집힌 ‘보수의 심장’ TK, 민주 29% 국힘 25%…‘절윤’ 결의 무색했다 [NBS]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0312/53_17732979610791_20260312500697.jpg)

뒤집힌 ‘보수의 심장’ TK, 민주 29% 국힘 25%…‘절윤’ 결의 무색했다 [NBS]

배현진 “참 어렵게 산다, 장동혁”…징계 중단하잔 말에 SNS 글

![[단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발 [단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0311/53_17732246670747_20260311503553.jpg)

[단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발

이하상 “특검 안 나온 재판은 불법” 트집…재판장, 17초 만에 “기각”

법왜곡죄 시행 첫날, 조희대 고발 당해…경찰 ‘1호 수사’

“10분 빨랐다면 100명 살아남았을 것”…이태원 생존자의 애끓는 증언

이란, 종전 조건 ‘불가침·배상금’ 제시…미국과 평행선

‘이 대통령 공소취소 거래설’ 장인수·김어준, 경찰에 고발돼…“정성호 법무 명예훼손”

‘대출 사기’ 민주 양문석 의원직 상실…선거법은 파기환송

이스라엘, 이란 정권 붕괴 기대했지만…“환호가 좌절로”