경제가 어려워지면 경제 용어도 덩달아 난독증을 일으킨다. 지난해엔 ‘양적 완화’니 ‘스트레스 테스트’니 하는 알쏭달쏭한 은유법이 유행하더니, 새해 벽두 글로벌 경제 화두의 자리엔 ‘출구전략’(Exit Strategy)이란 용어가 똬리를 틀고 있다. 길고 어두운 터널의 끝에서 마침내 ‘출구’를 찾았다면 반가운 마음으로 탈출하면 그만인데, ‘전략’이란 말이 붙은 걸 보니 속사정이 그렇게 녹록지는 않은 모양이다.

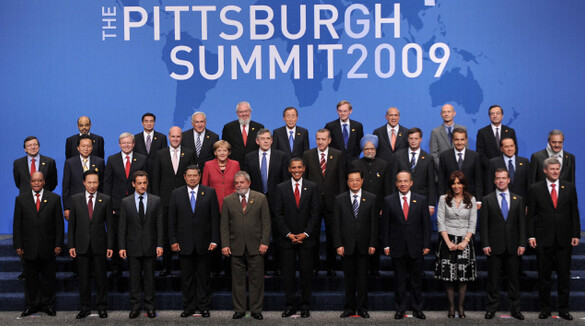

올해 예상되는 금리인상 등 경제정책의 출구전략에서 국제적 공조가 이뤄질지 관심이다. 지난해 9월 미국 피츠버그에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의. 청와대사진기자단

출구전략은 원래 군사 용어였다고 한다. 영국의 경제주간지 는 베트남전이나 소말리아 내전에 파병된 미군이 철수하는 작전을 미국 국방성이 ‘출구전략’이라고 명명한 데서 비롯됐다고 설명한다. 병력과 물자의 피해를 최소화하면서 전쟁에서 발을 빼려는 전략이라는데, 그렇다면 큰일 아닌가? 전쟁에서 승리한 뒤 개선문으로 환향하는 게 아니라 “실패한 전쟁에서 퇴각하라”는 명령이니 말이다. 더구나 아프간 전쟁처럼 수렁에 빠져 영원히 퇴각할 수 없을지도 모를 상황을 걱정한다면 정말 난독증에 빠진 것일까?

경제 용어로서 출구전략은 기업이 기존 사업에서 철수하거나, 인수했던 기업을 매각하는 전략을 뜻한다. 경제위기와 관련한 출구전략은 이전엔 명확하게 정의되지 않았다. 지난해 4월 미국 워싱턴에서 열린 주요 20개국(G20) 재무장관·중앙은행 총재회의에서 처음 언급됐다. 경제위기 극복을 위해 실시한 비상조처들을 해제해나가자는 의미로 사용됐다. 경기 부양책의 후유증을 최소화하면서 평상시의 정책으로 되돌리는 전략이다. 경제적 비상계엄의 해제다. 군대가 퇴각할 때처럼 상황 변화에 대비할 수 있는 시간을 주면서 긴급조치가 낳은 부정적 유산을 묻으려는 의도로 볼 수 있다.

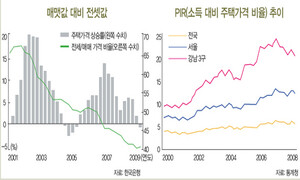

출구전략의 핵심은 시중에 과잉 공급된 유동성의 환수다. 쉽게 말해 헬기에서 살포했던 돈을 거둬들이는 것이다. 공황이론의 대가 벤 버냉키는 그동안 펌프질을 열심히 했다. 바가지로 물을 퍼넣어 샘물을 콸콸 뿜어올리려 했다. 지난해 정부 지출은 엄청나게 늘어났다. 하지만 가계나 기업들은 소비와 투자를 늘리지 않았다. 서브프라임발 부채 위기에 깜짝 놀란 미국 가계는 드디어 저축을 하기 시작했다. 고전학파 창시자인 데이비드 리카도는 정부의 지출 확대로 재정적자가 늘어나면 가계는 미래에 증세가 이뤄질 것이란 예측을 하면서 여기에 대비해 저축을 늘리고 소비를 줄이는 행동을 하게 된다고 설명했다.

출구로 가는 수단은 금리 인상뿐만 아니라 정부 지출 축소, 채권 매각, 세원 확대, 규제 강화 등을 포함한다. 통화와 재정정책의 정상화다. 그렇다면 출구전략은 긴축전략의 다른 표현에 지나지 않는다. 긴축이 갖는 부정적 뉘앙스와 금융시장의 알레르기적 반응을 의식해 굳이 밝은 용어를 고집한 것은 아닌지 의심이 든다. 출구전략이 있으면 입구전략이란 용어도 만들어야 할 것이고, 연착륙이 있으면 연이륙이라는 신조어도 나와야 할 듯하다.

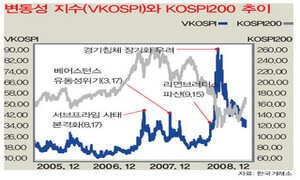

출구전략가들은 언제 어떻게 전쟁에서 손을 털 것인가를 놓고 갑론을박하고 있다. 너무 빨리 빠져나가다 보면 간신히 기운을 차리고 있는 경제를 재침체(더블딥)시킬 위험이 있고, 너무 천천히 나가자니 인플레나 자산 버블 같은 부작용이 덜미를 잡을 것이라는 주장이 맞서 있다. 이들은 서로 다른 과거의 사례를 들어 아전인수하고 있다.

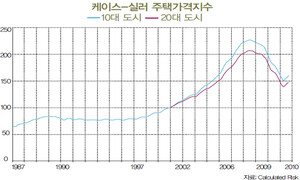

미 연방준비제도이사회(FRB)는 1920년대 말 버블 붕괴 시기와 1930년대 대공황 때 잘못된 출구전략으로 실수를 저질렀다는 비판을 받았다. 1920년대 말의 실수는 출구를 너무 늦게 찾았다는 것이다. 이미 커질 대로 커진 거품이 터지면서 대공황의 서막을 자초했다는 것이다. 1930년대의 실수는 정반대다. 1929년의 뒤늦은 출구전략을 뼈저리게 반성한 FRB는 서둘러 긴축정책을 펼치며 인플레를 차단했으나 회복되던 경기는 다시 고꾸라지며 대공황의 터널을 길고 깊게 팠다.

서서히 빠져나가자는 쪽은 부양정책과 긴축정책의 파급 속도가 상이하다는 쿠퍼효과(Cooper Effect)를 논거로 들이댄다. 확장정책의 효과는 시차를 두고 서서히 나타나는 반면 긴축정책은 빠르게 나타난다는 것이다. 사랑은 천천히 달아오르지만 한순간에 식어버린다는 이치일까?

펌프질과 삽질로 점철된 입구전략에 대한 점검 없이 이뤄지는 출구전략 논의는 허전하기만 하다. 스스로 만들어낸 버블 폭탄 테러와의 전쟁을 위해 파병을 요청했듯 출구전략에서도 질서정연한 국제적 공조를 강조하고 있다. 철군 과정에서 최소화한다는 병력과 물자의 피해는 누구에게 돌아갈까?

한광덕 기자 kdhan@hani.co.kr

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

최소 1억…전한길 “윤석열 중심 제2건국 모금”

“문 열고 달리는 기분”…이 대통령 SNS 정책 ‘투척’에 초긴장

트럼프, 캐나다가 7조원 들인 다리 “절반 내놔”…러트닉-재벌 ‘로비’ 의혹

‘태극기’ 접더니 ‘받들어총’…오세훈의 논란 사업, 결국 중단되나

“‘윤 어게인’ 지지 약속 지켜라”…밀려드는 ‘전대 청구서’에 진퇴양난 장동혁

18살 최가온, 하프파이프 결선 진출…“내 기술 절반도 안 보여줬다”

몸에 피 한방울 없는 주검이 되어 돌아온 새신랑

‘전두환 미화’ 고성국 “당무위 피하려 비겁한 결정”…국힘 자진 탈당 거부

“한국 대통령이냐?”…‘순복음’ 이영훈 목사 과잉 의전에 미국 어리둥절

미 전문가들, 한미 조선협력 ‘용두사미’ 전망…“미국 내 숙련공 전무”