[정선태의 번역으로 만난 근대 | 셰익스피어 ]

조선 유학생의 가슴을 뒤흔든 문화적 충격… 햄릿의 고뇌, 식민지 지식청년들 의식에 꽂혀

기억이 정확하다면, 내가 처음으로 셰익스피어(William Shakespeare·1564~1616)의 ‘작품’과 만난 것은 1978년 무렵이었다. 중학교 졸업을 앞두고 평소에 ‘흠모’하던 선생님과 태어나서 처음으로 영화관이라는 데에 갔고, 그때 본 영화가 셰익스피어의 이었다. 로미오와 줄리엣의 그 ‘현란한 수사’가 얼마나 강렬했던지 참으로 오랫동안 머릿속을 떠나지 않고 남아 아련하게 되울리곤 했다. 그리고 까까머리 시골 중학생은 긴 시간 동안 올리비아 핫세의 그 치렁치렁한 생머리와 발코니에서 달빛 아래 사랑을 맹세하던 두 연인의 모습을 떠올리며 ‘문화적 충격’에서 좀처럼 벗어나질 못했다. 세계 연극 사상 최고의 극작가이며 영국 문학사를 장식하는 대시인으로 일컬어지는 셰익스피어는 그렇게 때아닌 태풍처럼 다가와 깊디깊은 소용돌이를 남겼던 것이다….

일본 문화계 거쳐 조선에 소용돌이

그렇다면 한국의 독자들이 셰익스피어를 처음 만난 것은 언제였을까. 그 과정을 파악하기 위해서는 서구 세계를 모델로 문명화에 매진하고 있던 일본이라는 ‘기항지’를 거치지 않을 수 없다. 일본에서 셰익스피어의 작품들이 본격적으로 번역·소개되기 시작한 것은 1907년 이후였다. 등 이른바 4대 비극을 비롯하여 그의 전작을 번역하는 데 심혈을 기울인 쓰보우치 쇼요(坪內逍遙·1859~1935)의 노력으로 셰익스피어는 그 전모를 드러낸다. 소설가이자 극작가로서 일본 근대의 신극 운동을 주도했던 쓰보우치 쇼요는, 진실을 획득하기 위해서는 반드시 최대의 대가를 치러야만 하는 인간의 장대하고 비극적인 세계를 제시했을 뿐만 아니라 삶과 죽음을 나란히 두고 그 경계에서 인간적인 가치를 탐색한 셰익스피어의 작품들을 소개함으로써, ‘까까머리 시골 중학생’이나 다름없던 일본의 문화계에 충격의 소용돌이를 몰고 왔다.

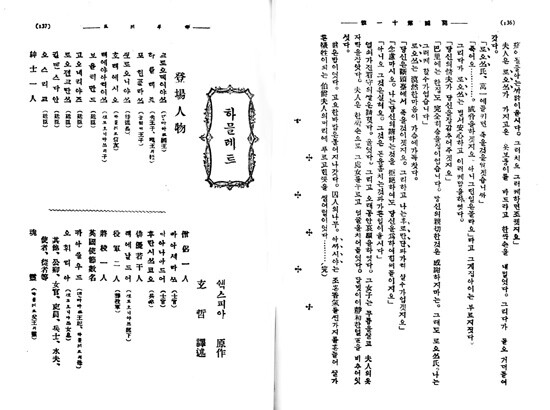

그 소용돌이는 동경에 유학하고 있던 식민지 조선 출신 유학생들을 비껴가지 않았으며, 1910년대 배우로 활동하기도 한 극작가 현철(玄哲·1891~1935)도 그 소용돌이 속에서 문화적 충격을 체험하고 있었다. 서울로 돌아온 그는 당시 최고의 잡지 에 1921년 5월호부터 1922년 12월호까지 모두 19회에 걸쳐 쓰보우치 쇼요의 일본어 번역을 토대로 셰익스피어의 을 라는 제목으로 완역, 연재한다. 이 작품의 번역을 마치면서 현철은 그 소감을 이렇게 털어놓는다. “현철의 천박비재(淺薄菲才)로써는 여러 가지 희곡을 번역하는 중에 이와 같이 난삽한 것은 그 쌍(雙)을 보지 못하였으니 그것은 하믈레트라는 희곡의 자체가 세계적 명편으로 일자일구(一字一句)를 범연(泛然)히 할 수 없는 그것과, 또 한 가지는 하믈레트 주인공의 이중심리가 무대적 기분이나 호흡상으로 조절(調節)을 맞추기에 가장 힘이 들었으니 실로 어떠한 구절에 이르러서는 하루 동안을 허비한 일이 적지 아니한 것도 있었다.”

‘세계적 명편’ 을 번역한 심경을 엿볼 수 있는 이 진술은 식민지 조선의 번역 수준이 어디에 이르렀는지를 뚜렷하게 보여준다. 작품의 줄거리를 소개하거나, 부분적인 번역 또는 번안을 넘어 전편을 완역할 수 있는 데 이르렀다는 것은 문화수용 능력이 확대되었다는 사실을 방증한다. 이렇듯 현철이 을 완역할 수 있었던 것은 잡지 의 전폭적인 후원이 있었기에 가능했다. 학예란을 따로 두고 새로운 문학작품을 소개하는 데 많은 노력을 기울였던 은 1920년대 ‘조선 근대문예의 본산’이었다고 해도 지나친 말이 아니다. 이 번역, 연재되던 때 염상섭의 를 비롯하여 현진건의 , 김소월의 등 한국 근대문학사의 대표작들이 이 잡지에 실렸다는 사실만으로도 그 위상을 실감할 수 있다. 뿐만 아니라 은 번역의 중요성을 뚜렷하게 인식하고 있다.

근대문학 형성에 이바지한 작품들

예컨대 1922년 7월호에서 ‘개벽 2주년 기념호 부록’으로 ‘세계걸작명편’ 7편을 번역, 게재하면서 편집자는 이렇게 말한다. “우리의 문단을 돌아볼 때에 얼마나 그 작가가 적으며 얼마나 그 내용이 빈약한지는 여러분과 한가지 이 학예부에서 더욱이 느낌이 많은 것이올시다. 이러한 현상을 미루어보면 우리의 지금 문단은 창작문단보다도 번역문단에 바랄 것이 많고 얻을 것이 있는 줄 믿습니다. 이러한 의미에서 이번 이 번역 부록이 적지 아니한 의미 있는 일이라고 합니다. 그리고 번역의 힘드는 것이 실로 창작 이상의 어려운 것인 줄 압니다. 더욱이 지금과 같이 혼돈한 우리 문단에 AB만 알아도 번역을 한다고 하고 카나타라(カナタラ)만 알아도 번역을 한다고 날뛰는 이 시대에서는 금번에 이 계획이 대단한 증명대(證明臺)가 될 줄 압니다.” ‘창작문단’보다 ‘번역문단’이 더 의미가 있다는 편집자의 이 말과, 염상섭이 번역한 러시아 작가 가르신(V. M. Garshin)의 , 김석송이 번역한 휘트먼의 시집 중 일부, 현진건이 번역한 고리키의 , 방정환이 번역한 아나톨 프랑스의 동화 등이 실려 있는 이 ‘특집’을 통해 번역이 근대문학의 형성과 얼마나 긴밀하게 관련되어 있는지를 확연하게 알 수 있다.

이렇게 잡지 의 후원과 번역자 현철의 노력에 힘입어 셰익스피어는 식민지 조선에서 예의 ‘현란한 수사학’으로 젊은 지식청년들의 의식을 점령하기 시작한다. 의 지식청년이 그렇듯이, 그들은 ‘번역된 하믈레트’를 빌려 자신들의 고뇌를 표현했으며, 카페에 둥지를 튼 ‘하믈레트형 인간’들이 자신들을 부르는, 실체를 알 수 없는 ‘유령’의 손짓에 이끌려 분노를 호소하기도 했다. 3막 1장 저 유명한 햄릿의 대사는 그들의 심경을 대변하기에 충분했을 터인데, 현철의 번역은 이러하다. “죽음인가 삶인가 이것이 의문이다…. 가련한 운명의 시석(矢石)을 받고도, 오직 참기만 하는 것이 남자의 뜻인가. 혹은 바다와 같이 간난(艱難)을 마주쳐서, 싸움으로 그 뿌리를 없이하는 것이 남자인가. 죽음은… 잠자는… 데 지나지 아니한다. 잠들어 마음의 아픈 것을 버리고, 이 고깃덩이에 붙어다니는 천만의 고통을 벗어날 수 있으면… 그게야말로 이 위에 다시없는 소원 성취이지마는… 죽음은 잠듦이다… 자는 것이다! 아마도 꿈을 꾸겠지….”

주옥같은 말에 잉태된 ‘하믈레트형 인간’

어디 ‘죽음인가 삶인가’라는 독백뿐이었겠는가. ‘약한 자여, 그대 이름은 여자이니라’를 비롯하여 ‘꿈이라는 그것도 이미 그림자가 아닌가’라는 대사까지 셰익스피어가 햄릿과 오필리어의 입을 빌려 쏟아놓는 ‘주옥같은’ 말들이 유행처럼 번져나갔을 터이다. 그리고 한바탕 유행이 휩쓸고 간 뒤, 조선의 ‘하믈레트형 인간’들은 포즈가 아닌 진실한 자세로 현실과 맞설 수 있는 힘을 얻기 시작한다. 모르긴 해도 다음과 같은 햄릿의 고뇌 어린 독백이 그들의 머릿속을 맴돌았을 터이다. “과시(果是) 나는 겁쟁이다. 학대를 받으면서도 성낼 만한 심주(心柱)를 가지지 못한 것이 분명타. 그렇지 아니했으면 저 사람 아닌 놈의 썩은 고기로 온 국중(國中)의 솔개로 하여금 그 창자를 배부르게 하였을 것이다. 이 음탕무도한 악한! 잔인포악하고 패륜몰의(悖倫沒義)한 악한! 나의 이 원수를….”(제2막 제2장)

다시금, 영화 을 보고 오랫동안 환청에 시달려야 했던 시골 중학생의 모습에 식민지 조선에서 살던 지식청년의 모습이 포개지는 것은 무슨 이유일까. 이것 역시 ‘헛것’에 지나지 않는 것일까.

정선태 | 연구공간 수유 + 너머 연구원

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘이재명 대선후보 자격 박탈’ 향해 초스피드 질주한 조희대 코트

국방부, 장군 아닌 첫 국방보좌관 임명 나흘만에 업무배제

SK하이닉스 15.5%↓ 삼성전자 14.1%↓…애프터마켓서 하락폭 커져

‘체급’ 다른 이란…통제 불능 장기전도 부담, 미 지상군 투입 회의적

이 대통령 분당 아파트 팔리나…홍익표 “사겠다는 사람 나와”

![가슴 치며 ‘검은 연기’ 보지 않으려면…어떻게 할 것인가 [아침햇발] 가슴 치며 ‘검은 연기’ 보지 않으려면…어떻게 할 것인가 [아침햇발]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0303/53_17725196285494_20260303502471.jpg)

가슴 치며 ‘검은 연기’ 보지 않으려면…어떻게 할 것인가 [아침햇발]

조희대, 거취 압박에 사퇴 거부…“헌법 부과한 사명 다하겠다”

법원노조 “조희대 사퇴하라…국민의 정치적 선택권 뺏으려해”

![[사설] 노태악 후임 대법관 제청 안 하는 조희대 대법원장 [사설] 노태악 후임 대법관 제청 안 하는 조희대 대법원장](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0302/53_17724442937947_20260302502331.jpg)

[사설] 노태악 후임 대법관 제청 안 하는 조희대 대법원장

‘이란 공습’에 장동혁 “김정은의 미래” 박지원 “철렁해도 자신감”

![[베를렌의 시] 문학청년에 꽂힌 ‘병적’ 감수성](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2004/0115/021097000120040115493_68.jpg)

![[번역동화집|사랑의선물] 근대의 발명 ‘어린이 신화’](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2003/1217/021097000120031217489_62.jpg)

![[시내암의 수호지] 모던 보이, 중국 고전에 빠지다](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2003/1203/021097000120031203487_60.jpg)

![[톨스토이] <소년>이 내세운 ‘성육신의 표상’](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2003/1119/021097000120031119485_54.jpg)

![[위인전] ‘구국의 영웅’을 기다리며](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2003/1105/021097000120031105483_60.jpg)