문경연 지음, 돌베개 펴냄, 2019년

사람마다 답하기 어려운 질문이 있다. 내겐 취미가 그렇다. 아주 어린 시절부터 취미가 뭐냐는 질문이 늘 버거웠다. 독서? 그렇게까지 좋아하진 않는 것 같다. 산책? 취미로는 아무래도 격이 떨어진다. 칼럼엔 달리기가 취미라고 버젓이 써놨지만, 사실 아니다. 그냥 살려고 하는 ‘루틴’일 뿐. 중학생 시절, 한 친구는 내게 황당한 듯 “찬근아, 너는 도대체 뭐 하고 놀아?”라고 묻기까지 했다. 더 황당한 건 내가 제대로 대답하지 못한 채 우물댔다는 사실이다. 그러게, 나 뭐 하고 놀지? 그냥… 걷나?

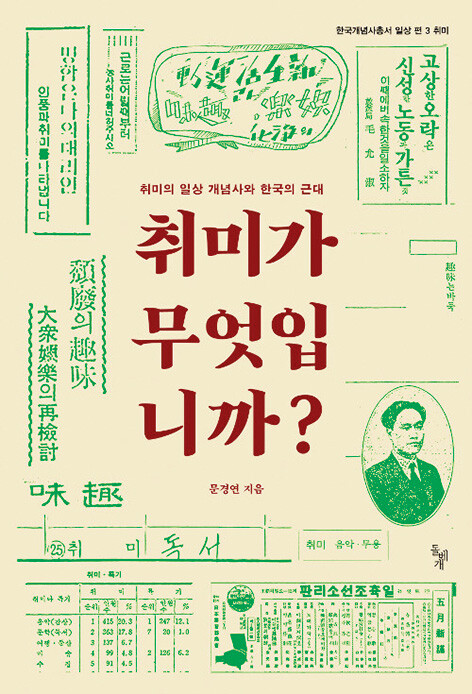

문경연의 <취미가 무엇입니까?>를 보고 숨이 턱 막혔던 건 이런 이유에서다. 아니, 이젠 하다 하다 책까지 내어 취미를 물어보나 싶었다. 다행히도(?) 그런 내용은 아니다. 이 책은 취미의 역사, 다시 말해 한국인이 언제부터 서로의 취미를 묻게 됐는지 파고든다. 문화사 연구자인 지은이에 따르면, 한반도 사람들에게 취미란 어디까지나 근대의 산물이었다. 그러니까 취미의 역사는 길게 잡아 100년이 채 되지 않는 셈. 더욱 흥미로운 점은, 이 짧은 시간에 취미의 의미가 변화무쌍하게 달라졌다는 사실이다.

많은 근대적 개념이 그러하듯 취미 역시 일본을 통해 들어왔다. 영어의 ‘Taste’를 번역한 일본어 ‘슈미’(趣味, しゅみ)를 그대로 가져온 ‘취미’는, 그러나 일본과는 조금 다른 뜻으로 유통됐다. 가령 한국 최초의 근대 문예잡지인 <소년> 창간호에 등장한 취미란 개인의 취향을 드러내는 수단이나 순수한 즐거움의 대상이 아니었다. 그보다는 나라의 미래를 짊어질 ‘소년 제군’이 꼭 알아야 하는 근대 지식에 가까웠다. 하나라도 더 배워 나라를 존망의 위기에서 건져내려던 애국계몽기, 취미는 부국강병의 도구였다.

슬프게도 취미가 오늘날과 비슷한 의미로 쓰인 건 일본에 나라를 잃은 뒤였다. 국민(國民)에서 신민(臣民)으로 전락한 조선인에게 취미에 깃든 ‘정치성’이 허용되지 않았기 때문이다. 일제는 조선인이 정치에 관심 갖지 않게끔, 순수한 오락으로서 취미를 장려했다. 식민지 수부 경성에 박물관과 동물원, 식물원이 만들어졌고 공진회와 박람회가 개최돼 사람을 모았다. 극장과 영화관, 야시장이 들어섰으며 여러 행사가 짬뽕이 된 운동회가 학교와 지역사회에서 활발히 열렸다. 1920년대 후반에 이르면 도시 인텔리 사이에선 취미가 곧 개인의 정체성인 양 여겨지기까지 한다.

물론 일부에게 허용된 ‘취미의 시대’는 그리 오래가지 않았다. 1930년대 후반 전시체제에 접어들며 일제는 취미에 적극적으로 간섭하기 시작한다. 이전까지의 퇴폐적이고 무익한 취미에서 건전하고 생산적인 취미로 전환을 도모했다. 아이들에겐 ‘딱지치기’나 ‘공굴리기’가 아닌 ‘농사 취미’를 길러주자고 선전했으며, 노동자에겐 아예 일을 취미 삼으라고 권유했다. 일제가 패망하는 그날까지, 더 나은 노동을 위한 취미를 넘어 노동 자체를 취미화하려는 시도는 끊이지 않았다.

해방 이후 ‘레크리에이션’이나 ‘레저’ 등으로 모습을 바꿔온 취미는 이제 그 궤적을 추적하기 어려울 정도로 다양하게 분화했다. 그럼에도 모든 취미를 관통하는 공통점이 있다면, 바로 무언가를 ‘위한’ 활동이란 것이다. 취미는 그 자체가 목적이 되지 못한다. 부국강병이든 오락이든 자아실현이든 노동이든 취미로 얻으려는 바가 뚜렷해야 취미로 인정받을 수 있다. “취미가 무엇입니까?”라는 질문은, 그래서 “당신의 취미는 무엇을 ‘위한’ 것입니까?”라는 질문과 다르지 않다. 내가 취미를 그토록 어려워한 이유이기도 하다.

유찬근 대학원생

*유찬근의 역사책 달리기: 달리기가 취미인 대학원생의 역사책 리뷰. 3주마다 연재.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

다카이치 “독도는 일본 땅, 국제 사회 알려야”…민주 “즉각 중단” 촉구

트럼프 “이란 완전히 파괴 중…오늘 무슨 일 벌어지는지 보라”

이란, 두바이금융센터 공격…신한·우리은행 지점 있지만 인명 피해 없어

이란전 안 풀리자…백악관 “가짜 뉴스 CNN” “망해가는 NYT” 비난

이정현 “조용히 살겠다…내 사퇴로 갈등 바라지 않아”

미 국방 “이란 최고지도자 모즈타바, 외모 훼손됐을 것”

오세훈 미등록, 이정현 사퇴…난맥상 국힘, 장동혁 대표 선택은

배현진 “참 어렵게 산다, 장동혁”…징계 중단하잔 말에 SNS 글

이 대통령 “기름값 바가지 신고하세요”…“여기요! 1976원” 댓글 봇물

‘미국 vs 일본 4강전 용납 못 해’…또 대회 중 바뀐 WBC 대진표