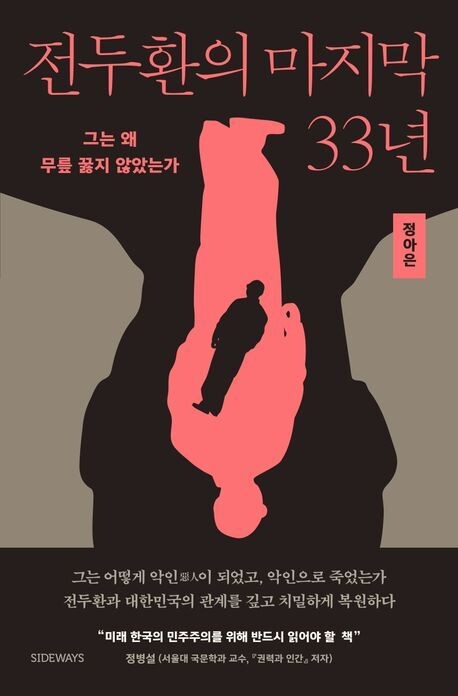

정아은, 전두환의 마지막 33년, 사이드웨이, 2023

“전두환 같은 인물이 또 한 번 나타나 일을 벌인다고 가정하면 쿠데타가 실패하리라고 장담할 수 있을까?”

어떤 책은 슬프게도 미래를 예견한다. 얼마 전 사고로 세상을 떠난 정아은 작가의 ‘전두환의 마지막 33년’(사이드웨이, 2023)을 읽다가 저 문장에 오래 눈이 머물렀다. 작가는 시대 분위기상 그런 인물이 나타나기는 힘들겠지만, 만에 하나 쿠데타가 일어나면 성공할 가능성이 없지 않을 것 같다고 말한다. 아이러니하게도 현실은 작가의 진단과 반대로 흘러갔다. 다름 아닌 현직 대통령이 계엄을 선포하며 친위 쿠데타를 시도했고, 국회의원과 시민들이 몸을 던져 이를 막았다.

다행히 예언이 실현되는 일은 없었지만, 작가의 우려를 그냥 넘기긴 어렵다. 그가 쿠데타 성공 가능성이 낮지 않다고 본 이유는 한국 사회가 전두환을 대하는 태도에서 드러난 ‘선(線)의 부재’ 때문이다. 책의 제목이기도 한 ‘전두환의 마지막 33년’은 그가 물러나고 세워진 제6공화국의 33년이기도 하다. 부정할 수 없는 거대한 악이었던 그를 단죄하는 일에 제6공화국의 어느 대통령도 자신의 이익을 희생해가며 나서지 않았다. 반대로 진보적 시민사회는 전두환을 적극적으로 지지하지는 않지만 그렇게까지 증오하지도 않던 적잖은 사람들을 공화국의 동료 시민으로, 대화와 설득의 대상으로 여기지 않았다. 그저 비난과 조롱의 대상으로 삼았을 뿐이다.

정아은이 말한 ‘선의 부재’는 이처럼 악을 단죄할 법과 시스템도, 공동체를 아우를 합의나 서사도 존재하지 않는 상태를 의미한다. 물론 한국 사회가 어떠한 선도 존재하지 않는 ‘자연 상태’인 것은 아니다. 강원택의 ‘제5공화국’(역사공간, 2024) 은 현대 한국을 지탱해온 기준으로 제3공화국 헌법을 새삼스레 조명한다. 박정희 대통령의 사망으로 정치적 공백 상황에 놓인 1979년 12월에도, 민주화의 열기가 드높던 1987년 6월에도 정치인들은 한결같이 제3공화국 헌법으로의 복귀를 희망했다. 국민이 직접 대통령을 선출한다는 제3공화국 헌법의 핵심은 서로 다른 정치세력이 합의할 수 있는 일종의 ‘최소주의 원칙’으로서, 유신 이후 일그러진 헌정 체제를 바로잡는 기준 혹은 선의 역할을 수행한 것이다.

제3공화국, 정확히는 이를 보완한 87년 헌법이라는 기준은 이번에도 대통령의 친위 쿠데타를 막는 토대이자 보루였다. 그런 만큼 강원택이 계엄 직후인 12월4일 조선일보 기자에게 “쪽팔려 죽겠다”고 말할 필요까진 없었을 것이다. 그가 중앙일보 9월 칼럼에서 야당 대표의 계엄 경고를 황당무계한 음모론으로 몰아가긴 했으나, 당시에는 비단 강원택뿐 아니라 국민 대부분이 그렇게 생각했다. 무엇보다 그가 ‘제5공화국’에서 보여주었듯 제3공화국이라는 기준, 그리고 민주주의에 대한 국민의 신념은 극우 유튜브에 빠진 대통령 부적격자의 망상이 실현되는 비극을 막을 만큼은 강력했다.

다만 우리는 제3공화국이라는 선의 강고함만큼이나, 그것이 연약하며 또한 부식되고 있다는 사실 역시 확인하고 있다. 대통령을 응원하는 화환이 용산 대통령실 앞을 빼곡하게 채우고, 여당 정치인들은 대통령이 ‘오죽하면’ 계엄까지 선포했겠느냐며 내란을 묵인 또는 옹호한다. 이는 제3공화국을 토대로 만들어진 ‘87년 체제’가 무너지고 있을 뿐 아니라, 그것이 원래부터 무척이나 허약하고 불완전했음을 슬프게 말해준다. 그렇기에 우리는 다시 정아은의 질문으로 되돌아올 수밖에 없다. 전두환 이후, 한국 사회는 시비를 가리고 공동체를 더 나은 방향으로 이끌 선을 만들어왔는가?

유찬근 대학원생

* 유찬근의 역사책 달리기는 달리기가 취미인 대학원생의 역사책 리뷰. 3주마다 연재.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘내란 재판’ 지귀연, 서울북부지법으로…법관 정기인사

![[단독] ‘역용공작’ 원심 기록도 안 보고 재심 기각…우인성 부장판사 [단독] ‘역용공작’ 원심 기록도 안 보고 재심 기각…우인성 부장판사](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0206/53_17703287145844_20260205504340.jpg)

[단독] ‘역용공작’ 원심 기록도 안 보고 재심 기각…우인성 부장판사

주말 ‘영하 18도’ 극한 한파…호남·제주엔 폭설

“이제 뇌물은 퇴직금으로”…‘곽상도 아들 50억’ 무죄 후폭풍

“이재명 두 아들 군 면제” 허위글 이수정 벌금 300만원 선고

‘조수석 날벼락’ 가해 운전자, 나흘 만에 교통사고로 사망

빗썸, 고객 수백명에 1인당 2천억어치 비트코인 ‘오입금’

“한국 핵 농축·재처리 금지해야”…미 상원의원 4명 트럼프에 항의서한

![법정의 참 군인과 비굴한 군인 [왜냐면] 법정의 참 군인과 비굴한 군인 [왜냐면]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0204/53_17702022240809_20260204503792.jpg)

법정의 참 군인과 비굴한 군인 [왜냐면]

용접 입사 첫주…현관에서 곯아떨어졌다