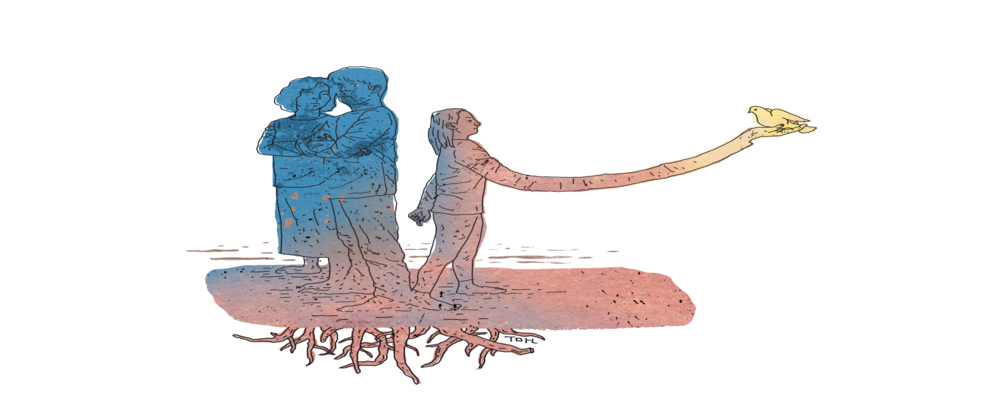

일러스트레이션 이우만

전남 나주에서 태어났고 시집도 멀지 않은 곳으로 가 60여 년을 땅에 박힌 당근처럼 살아온 농민 여성 김씨가 있다. 그는 아홉 살에 집안일을 시작했고, 열다섯 살 때부터 돈을 벌어 평생 노동의 흔적이 몸과 마음에 새겨져 있다. 맞기도 많이 맞은데다 징그러운 고난을 겪어서 누구보다 아픔을 잘 알지만, 지금은 친정 식구를 아예 보지 않는다. 없이 살아온 세월은 서로 보듬을 여유를 앗아갔고, 각자 가정을 꾸린 뒤에도 옛 시절의 서운함은 씻기지 않았다.

꽉 닫아건 마음을 끝내 열지 못한 채 삶에서 몇 명쯤 안면몰수하는 일은 어쩌면 흔하다. 얼마 전 만난 국문학자는 부모상을 치른 뒤 형을 보지 않는다고 했다. 부모를 병간호하고 생의 마지막 뒷수습을 하는 데 형제들은 종종 돌아올 수 없는 강을 건넌다. 내 가치관과 실리 속에서 효도와 우애는 사라지기 쉬운 감정이 돼버렸다. 가난한 자들은 내 가난이 힘들어 더는 상대를 못 돕겠고, 부자들도 자기 삶에 장애가 되면 발길을 끊는다. 가족은 언제나 너그러울 것 같지만, 서로의 의무를 다하지 못하면 가장 무자비한 곳이 된다. 긴장이 넘실대다가 터져 두 번 다시 안 보기로 마음먹는데, 특히 자녀와 등을 돌린 부모는 스스로의 삶에 모욕을 느끼며, 자신을 경멸하게 된다.

영국의 사상가 시어도어 젤딘은 “가정은 사랑의 포옹이고 안식처이지만, 가정에 대한 기대를 가정이 정확하게 수행해낸 적은 없다”고 말한다. 가정에선 예상치 못한 일들이 늘 일어나, 서로의 애정은 폭풍처럼 돌변하고 자기 야심을 위해 자녀의 삶을 활용하는 부모는 역사상 숱하게 있었다.

살아남으려는 자는 질식하기 전에 뛰쳐나간다. 자신을 화석처럼 한곳에 고정하는 생으로부터 도피하려는 이들은 출가·가출·이혼을 택하고, 자유를 찾는다. 회피라고 비난할 수 있지만 자기방어를 위한 안전책이기도 하다. 가족 간의 사랑은 어떤 때엔 철회될 수 있으며, 많은 인생이 가족 안에서 비극처럼 낭비됐음을 누구도 부인하기 힘들 것이다.

알다시피 가족은 ‘가해’와 ‘피해’의 연결고리가 반복되는 장소이기도 하다. 가부장적 아버지는 선대 조상들의 관습을 물려받은 피해자로서 그 자신이 이젠 가해자가 되어 아내와 자식들을 휘두른다. 김개미 시인이 시집 에서 두려움에 무릎 꿇어온 지난 세월을 회상하는 중 가해자로 아빠를 지목할 때 우리는 그가 비극적인 그곳에서 뛰쳐나오길 간절히 원하게 된다.

그래서 빠져나온 이들은 거리감의 균형을 되찾으며 가족이 주지 못한 자유와 애정을 타인에게 느끼면서 서로를 받아들인다. 결혼이 아닌 다양한 형태의 동거와 대안가족을 지지하게 되는 이유다. 오히려 무관심한 듯 대할 때 타인에 대한 관심이 높아지며, 서로가 시민적 자아로서 독립적일 수 있다. 그러면서 타인에게 공감대를 넓히기 위해 끊임없는 노력을 한다.

문학을 읽고, 현행법을 예민하게 해석하며, 관습에 저항하고, 타인의 삶에 귀 기울인다. 요즘 세대가 가족과는 악착같이 싸웠지만, 자신도 너그러울 수 있다는 점을 발견하려 가족 바깥을 넘보는 이유다. 젤딘은 말한다. “전세계에서 자신의 형제나 누이에게 실망한 사람들은 가족 밖에서 인위적인 형제자매를 찾아왔다.”

우리 사회에서 혼자 사는 사람이 늘어난 것은 서로 숨 막히게 할 가능성을 차단하기 위함이다. 우리는 부모나 형제의 베풂을 받더라도 그 가치관까지 받아들이긴 어렵다. 끝내 가족과 등 돌리는 사람이 많은 시대에 한때 더없이 끈끈했던 사이가 단절되긴 했으나 그것이 가족 내 민주적 풍토의 밑거름이 되길 다시 한번 바라게 된다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

장동혁에 발끈한 전한길, 야밤 탈당 대소동 “윤석열 변호인단이 말려”

김어준 방송 ‘정부-검찰 공소취소 거래설’에…민주 “황당함, 기 막혀”

한국 사회와 자존심 싸움…쿠팡 김범석은 ‘필패’ 한다

‘친윤’ 김민수 “장동혁 ‘절윤 결의문’ 논의 사실 아냐…시간 달라 읍소했다”

![[영상] 트럼프 “기뢰선 10척 완파”…CBS “이란 최대 6천개 보유” [영상] 트럼프 “기뢰선 10척 완파”…CBS “이란 최대 6천개 보유”](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0311/53_17731951174124_1517731949679662.jpg)

[영상] 트럼프 “기뢰선 10척 완파”…CBS “이란 최대 6천개 보유”

이란 안보수장 “트럼프, 제거되지 않도록 조심하라”

국힘, ‘오세훈·김태흠’ 후보 신청 안 하자…“접수 기간 더 늘려요”

사흘 만에 입 연 장동혁 “의총 결의문이 국힘 입장”

미 국방 “오늘 이란 공격 가장 격렬할 것”…전투기·폭격기 총동원 예고

![[단독] 조희대 대법, ‘재판소원법’ 대응 TF 꾸린다…헌재도 실무 준비 [단독] 조희대 대법, ‘재판소원법’ 대응 TF 꾸린다…헌재도 실무 준비](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0310/53_17731217429546_20260127500444.jpg)

[단독] 조희대 대법, ‘재판소원법’ 대응 TF 꾸린다…헌재도 실무 준비