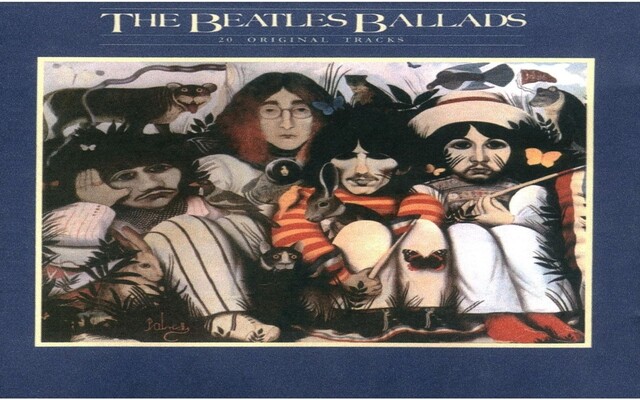

비틀스 편집음반 《더 비틀스 발라드》. 인터넷 화면 갈무리

내가 비틀스에 입문한 건 고등학생 때였다. 비틀스가 위대한 밴드라는 사실은 익히 들어 알고 있었지만 딱히 찾아 듣진 않았다. 강렬한 헤비메탈에 심취한 10대 소년에게 처럼 말랑말랑한 노래는 좀처럼 귀에 들어오지 않았다. 그날 음반가게에서 비틀스 카세트테이프를 집어든 건 순전히 표지 그림 때문이었다. 비틀스 멤버인 존 레넌·폴 매카트니·조지 해리슨·링고 스타 네 명이 토끼, 나비 같은 동물들과 뒤섞여 수풀 속에 쪼그려 앉은 그림은 약간 그로테스크(기괴)하면서도 귀여웠다. 어느새 나는 점원에게 카세트테이프 값을 내고 있었다.

집에 와서 찬찬히 살펴보니 음반 제목은 《더 비틀스 발라드》. 그 아래로 오리지널 트랙 20곡이 담겼다는 설명이 붙어 있었다. 그렇다. 이 음반은 비틀스의 느린 노래 20곡을 추려 담은 편집음반이었다. 뒷면에는 수록곡 목록이 있었다. 로 시작해 까지, 그때야 잘 몰랐지만 지금 보면 그야말로 주옥같은 명곡들로 가득했다.

헤비메탈 아니면 인정 못한다는 치기 어린 10대에게도 비틀스의 발라드는 말할 수 없을 정도로 감미로웠다. 나는 카세트테이프를 듣고, 듣고, 또 들었다. 사람들이 왜 비틀스, 비틀스 하는지 알 것 같았다. 이후 비틀스 음반을 하나둘 사기 시작했다. 큰맘 먹고 거금을 들여 두 장의 엘피(LP)로 된 더블음반 《더 비틀스》(음반 표지가 온통 새하얘서 ‘화이트 앨범’이라고도 한다)를 샀을 때는 그렇게 뿌듯할 수 없었다. 왠지 비틀스 전문가가 된 기분이었다. 착각이었다. 알면 알수록 비틀스의 세계는 심오했다. 단순히 몇몇 곡을 아는 것만으로는 어림도 없었다. 덜컥 겁이 났다. 밀린 숙제가 눈앞에 거대한 벽처럼 쌓여 있는 것만 같았다. 어떤 음악가를 두고 이런 기분을 느낀 건 처음이었다. 그냥 편하게 음악을 즐기고 싶었다. 결국 비틀스를 내려놓고 다시 헤비메탈 세계로 돌아왔다.

이후 비틀스 음악을 안 들었다는 얘기는 아니다. 회사에 들어와 첫 차를 샀을 때 카스테레오에 처음 꽂은 건 비틀스 음반 《1》이었다. 영국 싱글 차트와 미국 빌보드 차트에서 1위에 오른 곡만 모은 편집음반인데 무려 27곡이 수록됐다. 데뷔해 10년도 채 활동하지 못하고 해체한 이들이 남긴 거라고는 믿기 힘든 대기록이다. 1위 곡답게 역시나 주옥같은 명곡들이다. 이거 하나만 있으면 서울에서 부산까지 열 번이라도 왕복할 수 있을 것만 같았다. 음악 담당 기자를 하면서 비틀스에 대해 조금씩 공부했다. 비틀스 전문가를 만나 얘기를 듣고 관련 책과 자료를 살펴봤다. 숙제처럼 느껴지기는커녕 너무나 즐거웠다. 2009년 비틀스 정규음반을 모은 한정판 세트가 나왔을 때도 기꺼이 지갑을 열었다. 이제는 가장 좋아하는 음악가 단 하나를 꼽으라면 주저 없이 대답한다. 비틀스!

2015년 폴 매카트니의 내한 공연을 감명 깊게 봤지만, 그보다 더 재밌게 본 ‘비틀스 라이브 공연’이 있다. 바로 타틀즈의 공연이다. 타틀즈는 비틀스를 좋아하는 인디 음악가들이 결성한 비틀스 트리뷰트(헌사) 밴드다. 전레논(전상규), 조카트니(조태준), 조지 중엽슨(정중엽), 링고 영수타(김영수)가 비틀스의 악기, 옷차림, 무대 매너까지 똑같이 재현해 공연한다. 몇 번이나 봤지만 공연을 볼 때마다 흥을 주체할 수 없을 정도로 신난다. 폴 매카트니의 공연을 경외심으로 봤다면, 타틀즈의 공연은 동시대 비틀마니아(비틀스의 열성적인 팬)의 마음으로 보게 된다. 타틀즈가 서울 홍익대 앞 클럽에서 공연할 때면 비틀스가 무명 시절 공연했던 영국 리버풀 캐번클럽에 있는 듯한 착각마저 든다.

얼마 전에도 타틀즈 공연을 봤다. 9월8일 서울 서교동 생기스튜디오에서 열린 기획공연 ‘로큰롤 명화극장’에서 타틀즈는 첫 순서로 무대에 섰다. 무대 뒤 스크린에선 비틀스가 직접 출연한 영화 가 상영되고 있었다. 타틀즈는 비틀스의 초창기 로큰롤을 전문으로 연주한다. 1950년대에 세계적 열풍을 몰고 온 로큰롤은 리버풀의 네 청년에게도 큰 영향을 끼쳤고, 비틀스는 처음부터 신나고 경쾌한 로큰롤 음악을 구사했다. 좀더 심오한 음악은 몇 년 이후에 나왔다. 비틀스가 어마어마한 관객 앞에서 공연할 때 레퍼토리는 주로 이같은 로큰롤이다. 바로 그 무대의 감흥을 타틀즈가 되살려주는 것이다. 비틀스 중기 이후 곡들을 좋아하던 나는 타틀즈의 공연을 보고서야 비틀스 초기 로큰롤의 매력에 눈떴다. 깊고 섬세한 음악도 좋지만, 원초적 에너지가 펄떡대는 로큰롤이야말로 비틀스의 정수다.

9월18일 개봉한 영화 를 봤다. 전형적인 워킹타이틀표 로맨틱코미디인데, 이 영화의 정수는 음악이다. 영국의 무명가수 잭은 대규모 정전 사태 이후 세상에서 비틀스가 사라졌다는 사실을 알게 된다. 비틀스의 존재는 물론 그들의 음악까지 아무도 모른다. 잭은 비틀스 대표곡들을 자신이 만든 곡처럼 꾸며 발표하고 인기 가수가 된다. 영화를 보며 비틀스 음악의 위대함을 다시금 절감했다. 잭이 기타나 피아노를 치며 단출하게 부르니 음악 자체의 매력이 더욱 극대화해 다가왔다. 초기 원초적인 로큰롤 곡에서도, 비틀스의 마지막 음반 《렛 잇 비》에 실린, 웅장한 편곡으로 소리의 벽을 쌓아올린 에서도, 화장을 지운 민낯처럼 청초하고 투명한 아름다움이 느껴졌다. 그래, 이게 비틀스야.

문득 처음 들었던 비틀스 음반이 다시 듣고 싶어졌다. 엘피나 카세트테이프는 절판되고 없고, 시디(CD)로는 발매된 적도 없는 《더 비틀스 발라드》를 어디서 구하나. 음원 사이트를 뒤져보니 역시나 없다. 할 수 없다. 개별 곡을 모아 플레이리스트를 만드는 수밖에. 비틀스 음악을 처음 듣고 환희에 찬 표정을 짓던 10대 소년으로, 오늘 밤 되돌아가보련다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

다카이치 “독도는 일본 땅, 국제 사회 알려야”…민주 “즉각 중단” 촉구

이정현 “조용히 살겠다…내 사퇴로 갈등 바라지 않아”

두 차례나 ‘공천 미신청’ 오세훈…조건인 혁신 선대위 위원장 후보군은?

오세훈 미등록, 이정현 사퇴…난맥상 국힘, 장동혁 대표 선택은

“이정현 전화는 꺼져” 장동혁, 오세훈에 “공천은 공정이 생명”

배현진 “참 어렵게 산다, 장동혁”…징계 중단하잔 말에 SNS 글

“아빠 좋은 사람으로 기억하길”…60일된 딸 둔 가장 뇌사 장기기증

트럼프 ‘이란 석유 수출 터미널 있는 하르그섬 파괴’

김민석 총리, 트럼프와 20분 회동…“북미 문제 풀 카드 제안, 트럼프 흥미”

한동훈 “날 발탁한 건 윤석열 아닌 대한민국”…‘배신자론’ 일축

![<span>[뮤직박스] 다시 불러보는 “그대 고운 내 사랑~”</span>](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/0612/53_15919406315765_4215919406200643.jpg)

![<span>[뮤직박스] 지금이 어쩌면 ‘화양연화’</span>](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/0508/53_15889189060769_211588918890229.jpg)