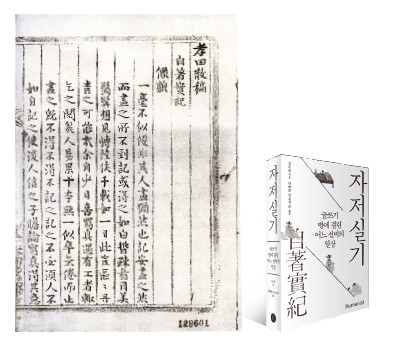

심노숭의 <효전상고> 제33책 <자저실기> 첫째 면. “터럭 하나라도 똑같지 않으면 사람의 본모습과 다르다”라며 “사실대로 드러내는 점에서는 글이 그림보다 분명히 낫다”고 적혀 있다. 이 책은 이 말이 허언이 아님을 보여준다.휴머니스트 제공

“정욕이 남보다 지나친 면이 있었다. 열네다섯 살부터 서른대여섯 살까지 거의 미친 듯 방종해 하마터면 패가망신할 지경이었다. 심지어는 기생들과 놀 때 좁은 골목이나 개구멍도 가리지 않아 남들에게 손가락질과 비웃음을 샀고, 스스로도 혹독하게 반성했지만 끝내 그만두지 못하였다.”

세다. 자서전 (自著實紀)에서 효전(孝田) 심노숭(沈魯崇)은 자신의 여성 편력을 이렇게 까발렸다. 자기 검열도 없다. 적나라한 표현은 이어진다. “몸은 깡마르고 허약하며, 키는 보통 사람들보다 훨씬 작다. 등은 구부정하게 불룩 솟았고, 배는 펑퍼짐하게 아래로 처졌다. 어려서는 옷을 가누지 못할 만큼 허약해서 혼담을 하러 온 사람이 내 모습을 보고 혼사를 물렀다. 요절할 관상이라는 이유에서였다.”(‘나의 몸’ 중에서).

남에게 추상같긴 쉬워도 자기 자신에게까지 매섭긴 어려운 노릇인데 그의 글에서 자타는 구분되지 않는다. 조선시대 문인들의 우아한 문집과 달리 그는 자신의 일상생활 속 치부나 감정까지 꾸밈없이 적었다. 성마른 성정에 모질지 못하고 담력이 부족해 곤궁하게 살다가 일생을 마치는 꼬락서니라고 자신을 평할 때, 그의 글에서 자신의 부끄러운 모습까지 있는 그대로 드러낸 시인 김수영 산문집이 어른거리는 것은 어쩔 수 없다.

(안대회·김보성 외 옮김, 휴머니스트 펴냄)은, 뜨거웠던 조선 후기 당쟁사에 제 이름 하나를 보탠 학자이자 문인인 효전이 자신의 생애와 19세기 전반기의 정치·사회·문화적 실상을 ‘깨알같이’ 기록한 ‘직선의 책’이다. 이 책이 직선인 것은, 이 책의 문장이 매섭다는 뜻을 넘어 그 필봉이 자타에 두루 걸쳐 있다는 의미다. “터럭 하나라도 다르면 그 사람이 아니”라고 믿었던 심노숭의 기록벽, 즉 ‘글짓기병’의 산물인 이 책은, 역사가 들려주지 못한 당시 지배층 사회 이면의 이야기를 생생하게 보여준다.

정조 초기부터 언론과 관련한 벼슬에 있으면서 반대편 정객에 대한 공격을 서슴지 않았던 아버지 심낙수와 마찬가지로, 심노숭은 노론 시파의 입장에서 당대 정치를 바라봤다. 그는 어쭙잖은 객관의 탈을 벗고 자신의 입장이 절대적으로 옳다고 강변하며 권력을 농단하는 벽파 쪽 정객의 행태를 신랄하게 폭로했다.

저자는 김종수·김종후 형제의 장기간에 걸친 간교한 술책과 무소불위 권력을 남용하는 홍국영의 작태 등 벽파 정객의 만행을 하나하나 언급하며 이들을 추악하고 해괴한 막장의 인물로 그린다. 또 김종수의 친형으로 명망 높은 학자인 김종후는 가까이하면 입냄새가 치오르는 악취 나는 사람이라 전하고, 정조 임금이 산림으로 우대해 서울로 불러들인 송덕상을 “흐리멍덩한 시골 늙은이가 뭉그적거리며 삿된 마귀처럼 주절거린다”고 비난한다.

길거리에 굶주려 쓰러진 지방 지식인의 참상, 근친상간과 화간 등 성적으로 문란한 명문가 관료들의 이야기, 권력과 재물에 눈먼 양반의 황폐한 인간상 등 양반 사회의 일그러진 자화상도 여과 없이 기록한 까칠한 이 책은, 불편부당과 공정보도에 숨어 무뎌져버린 우리 시대 언론의 매끈한 붓끝을 민망하게 한다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

태진아 “전한길에 법적 대응”…일방적으로 콘서트 참석 홍보·티켓 판매

몸에 피 한방울 없는 주검이 되어 돌아온 새 신랑

트럼프, ‘슈퍼 301조’ 발동 태세…대법원도 막지 못한 ‘관세 폭주’

‘어디서 본 듯한’....국힘 이정현 야상 점퍼 ‘시끌’

내란 특검 “홧김에 계엄, 가능한 일인가”…지귀연 재판부 판단 ‘수용 불가’

![지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰] 지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0220/20260220502864.jpg)

지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]

![[단독] 군 특수본, ‘선관위 장악 지시하달’ 정성우 전 방첩사 1처장 기소 [단독] 군 특수본, ‘선관위 장악 지시하달’ 정성우 전 방첩사 1처장 기소](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0222/53_17717357343273_20260222501198.jpg)

[단독] 군 특수본, ‘선관위 장악 지시하달’ 정성우 전 방첩사 1처장 기소

아내 이어 남편도 ‘금메달’…같은 종목서 나란히 1위 진풍경

‘2관왕’ 김길리, ‘설상 종목 첫 금’ 최가온 제치고 한국 선수단 MVP 올라

![“저긴 천국이네”…집에서 삶 마감 가능한 일본 시스템 [.txt] “저긴 천국이네”…집에서 삶 마감 가능한 일본 시스템 [.txt]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0212/20260212504997.jpg)

“저긴 천국이네”…집에서 삶 마감 가능한 일본 시스템 [.txt]

![마침내 극우에 표 던진, 공장노동자 내 어머니 [21이 추천하는 새 책]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2026/0102/20260102502102.jpg)

![‘인류 죽음의 전문가’가 되짚는 남편의 죽음[21이 추천하는 새 책]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2025/1225/20251225502552.jpg)