미국 뉴욕에 8년 가까이 살았다. 뉴욕을 ‘내 영혼의 도시’라고 한다면 사람들은 ‘어이구, 뉴요커 또 한 명 납시었군’이라고 생각할지 모른다. 뉴욕은 너무나 잘 알려진 대도시다. 수많은 영화가 뉴욕을 다루고 있다. 어떤 영화에서 뉴욕은 최첨단 자본주의의 지옥으로, 어떤 영화에서는 사랑이 꽃피우는 낭만의 도시로 그려진다. 그러나 나에게 뉴욕이 그리운 이유는 단 하나다. 그것은 내가 살던 곳에서 가까운 리버사이드파크에 있는 한 개의 벤치 때문이다.

그 벤치에 앉으면 어떤 일이 일어났던가? 그저 바람이 고요히 불었다. 바람이 불면 벤치 앞에 펼쳐진 작은 숲의 키 큰 나무들이 좌우로 흔들렸다. ‘스솨스솨’ 나뭇가지와 이파리 떨리는 소리가 났다. 거기 몇 시간이고 앉아 있곤 했다. 책을 읽었고, 때론 책을 덮고 멍하니 앞을 바라보았다. 과거를 생각했고 미래를 생각하기도 했다. 그때 현재는 엉덩이 아래 말없이 눌려 있는 하나의 고요한 장소였다. 누군가 애타게 그리웠는데 그게 누구인지는 알 수 없었다.

나는 뉴욕이 싫었다. 유학 가기 전에 이렇게 영어를 배웠다. 뭔가를 부탁할 때는 ‘우드 유 플리즈’(Would you please)를 붙이라고. 그런데 뉴욕에서는 말이 짧았다. 내가 ‘우주우우 플리이이즈’라고 말을 시작하면 그냥 뭘 원하는지 빨리 말하라는 식의 짜증 섞인 시선을 받기 일쑤였다. 인간관계는 삭막했다. 생활비는 말도 안 되게 비쌌다. 대학원에서의 경쟁은 치열했다. 뉴욕이 ‘멜팅포트’(Melting Pot)라서 인종차별이 없다고? 어느 날 길에서 마주친 백인 할머니는 함께 산책 나온 자기 강아지에게 말했다. “얘야, 가까이 가지 마라. 쟤네들은 냄새가 난단다.”

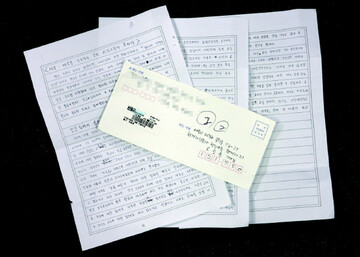

그 벤치에 앉으면 어떤 일이 일어났던가? 어느 날 나는 여느 때처럼 대도시 삶에 대한 환멸감에 사로잡혀 기분전환을 하려 공원 벤치를 찾았다. 그런데 거기 두 여자가 앉아 있었다. 나는 마침 가지고 있던 카메라로 큰 키의 나무숲을 배경으로 벤치에서 마주 보며 대화를 나누는 둘의 사진을 찍었다. 한 여자의 이름은 도미니크였다. 그녀는 내게 사진을 보내달라고 부탁했다. 전자우편으로 사진을 보내줬더니 답장이 왔다. “당신이 사진을 찍었을 때, 우리는 아주 특별한 시간을 보내고 있었어요. 우리는 오랜 세월을 헤어져 있다 그날 거기서 만났죠. 눈물을 흘렸고, 웃음을 터뜨렸고, 상처와 위로를 나눴어요. 당신의 사진은 우리 둘에게 특별한 선물이 되었네요. 고마워요.”

그때 나는 생각했다. 이 삭막한 도시도 때로는 영혼이 깃들 수 있는 틈새를 누구에게나 열어주는구나. 나는 지금 리버사이드파크의 그 벤치를 떠올리며 생각한다. 언젠가 사랑하는 이와 그 공원 벤치를 찾으리라. 그곳에서 도미니크와 그녀의 친구처럼 서로를 마주 보며 오래오래 대화를 나누리라. 그 대화는 이렇게 시작하리라. “아주 오래전 여기 혼자 앉아 한 번도 만난 적 없고 이름도 모르는 누군가를 애타게 그리워했지요.”

심보선 시인

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![[단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발 [단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0311/53_17732246670747_20260311503553.jpg)

[단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발

미 민주당 “이 대통령 덕에 안정됐던 한미 동맹, 대미 투자 압박에 흔들려”

침묵하던 장동혁 “절윤 진심”…오세훈, 오늘 공천 신청 안 할 수도

“최후의 카드 쥔 이란…전쟁 최소 2주 이상, 트럼프 맘대로 종전 힘들 것”

장동혁에 발끈한 전한길, 야밤 탈당 대소동 “윤석열 변호인단이 말려”

법원, 윤석열 ‘바이든 날리면’ MBC 보도 3천만원 과징금 취소

이상민 “윤석열, 계엄 국무회의 열 생각 없었던 듯”…한덕수 재판서 증언

‘친윤’ 김민수 “장동혁 ‘절윤 결의문’ 논의 사실 아냐…시간 달라 읍소했다”

농어촌기본소득법, 농해수위 통과

이란 안보수장 “트럼프, 제거되지 않도록 조심하라”